Die akademische Diskussion, besonders in der ohnehin recht

traditionsorientierten deutschsprachigen Romanistik, hat eine Zeitlang

gebraucht, um das Internet und die Hypermedien als Untersuchungsgegenstand

für sich zu entdecken.1 Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass

im Umgang mit dem Internet das Selbstverständnis der Literaturwissenschaft

auf dem Spiel steht:

Inwieweit kann und soll man das Internet und die Hypermedien als

Öffnung auf eine post-literarische Kultur verstehen, als Epochenbruch, der

auf die akademisch geprägte Schriftkultur höchstens noch im Modus der

Nostalgie zurückblicken lässt, wenn man sie nicht überhaupt fröhlich oder

fatalistisch über Bord wirft (so zumindest der teils euphorische, teils

apokalyptische medientheoretische Diskurs der achtziger und frühen

neunziger Jahre)? Die Beschäftigung mit der Netzkultur in ihrer ganzen

Breite erfordert offensichtlich die Erweiterung einer engen Konzeption von

Literaturwissenschaft in die weiten Gefilde von Kultur- und

Medienwissenschaft. Technische Medien werden in dieser Perspektive als

Ermöglichungsbedingungen eines neuen Weltverhältnisses verstanden, das

sich im Umgang mit dem Internet vielleicht am deutlichsten

manifestiert.

Gleichzeitig entstehen jedoch, sei es in ästhetischer, sei es in

wissenschaftlicher Absicht, immer mehr Internet- oder hypermediale

Projekte, die sich selbst strenge Regeln vorschreiben, mit denen sie

bewusst in Dialog mit dem Kanon der ästhetischen bzw. philologischen

Tradition treten. Es geht hier also nicht mehr um 'Netzkultur' im

entgrenzten Sinn, sondern vielmehr um hochspezialisierte, z.B. editorische

Praktiken. Technische Medien werden in diesem Zusammenhang in

methodisch kontrollierter Art und Weise zu potenten Werkzeugen einer

Praxis, die ihre eigentliche Legitimation aus der literarischen bzw.

philologischen Tradition bezieht.2

In meinem Beitrag möchte ich nicht von vornherein für eine der beiden Seiten, für das

kulturwissenschaftliche Abtauchen in die ganze Breite der Netzkultur oder

für die philologischen Rückgewinnungsversuche Partei ergreifen. Geboten

wäre es vielmehr – und vielleicht liegt hier auch eine Chance der

'konservativen' romanistischen Perspektive gegenüber beispielsweise der

'trendigeren' Germanistik –, die Spannung zwischen der

kulturwissenschaftlichen Apriorität und der philologischen

Instrumentalität technischer Medien, zwischen der populären Netzkultur und

den spezialisierten 'Anwendungen' der Hypermedien bzw. des Internet auf

möglicherweise produktive Effekte hin auszuloten.

Der Fragehorizont bei Gumbrecht zielt, wenn man es mit anderen Worten

formuliert, auf die subjektive Aneigenbarkeit und Bewältigbarkeit von

Wissen in Abhängigkeit von bestimmten Medienpraktiken, die an die Stelle

der Fiktion einer autonomen Subjektivität oder Autorschaft eine schwache,

selbstpraktische Form von Subjektivität treten lassen. Überraschend an

Gumbrechts Gedanken ist allerdings, dass er einer in Ehren ergrauten

philologischen Pflichtübung,4 nämlich dem

Kommentieren, die Lösung einer derartigen Aufgabe zutraut und die

philologische Kommentarpraxis sogar zum Vorbild für den Umgang mit dem

Internet aufbaut. Zugespitzt formuliert, fordert Gumbrecht

Rephilologisierung nicht nur für Philologen, sondern auch als

Bildungsprogramm für den durchschnittlichen Internetsurfer.

Der Grund dafür, dass diese Vision so überzogen klingt, liegt wohl darin, dass

Gumbrecht hier zwei ganz unterschiedliche Kommentar-Begriffe, einen

philologischen und einen auf hypertextuelle Verknüpfung im Internet

bezogenen, ineinander fließen lässt.5 Das Interessante an Gumbrechts allzu optimistischer Selbstüberschätzung des

philologischen Eros scheint mir aber dennoch der Gedanke, dass über die

Praxis des Kommentierens überhaupt ein Bezug zwischen dem

institutionalisierten philologischen Kommentar und dem relativ

ungeregelten Kommentieren im Internet herzustellen ist. Es geht im Sinn

meines eingangs erläuterten Vorschlags, das Verhältnis von philologischer

und kultureller Praxis zu denken, nicht darum, den philologischen

Kommentar zum Modell des Kommentierens überhaupt zu machen, sondern

umgekehrt darum, die Differenzen zwischen verschiedenen Kommentarformen,

aber vielleicht auch ihre gemeinsamen Wurzeln in medialen

Umbruchsituationen deutlich zu machen.

Historisch gesehen hängt die Tätigkeit des Kommentierens wesentlich

mit verschiedenen Formen von Sprachlichkeit und insbesondere von

Verschriftlichung zusammen. Ich baue dabei auf der Annahme auf, dass Kommentare vor allem in historischen,

genauer: in mediengeschichtlichen Umbruchsituationen eine besondere

Bedeutung erlangen.6 Dies soll an einer sehr kurzen Skizze der

wichtigsten Stationen einer Mediengeschichte des Kommentars verdeutlicht

werden:

Nach Jan Assmann fällt der genealogische Ursprung des Kommentars – nach

einer Vorgeschichte in der nicht schriftlich fixierten Hermeneutik, v.a.

im Rahmen sakraler Handlungen – weitgehend mit der Entwicklung der Schrift

zusammen. Schriftlichkeit stellt nach Assmann einen ungeheuren

Komplexitätsgewinn insofern dar, als sich "erst jetzt [...] ein Gedächtnis

aus[bildet], das weit über den Horizont des in einer jeweiligen Epoche

tradierten und kommunizierten Sinnvorrats hinausgeht und den Bereich der

[sc. mündlichen] Kommunikation drastisch überschreitet" (Assmann 1995: 23).

Kommentare dienen der Markierung und Kanonisierung von bestimmten

Schlüsseltexten, die fortan das 'Innen' einer gesellschaftlichen Ordnung

bilden. Der so konstituierte "Sinnvorrat" einer Gesellschaft wird durch

ständige Kommentierung aktualisiert und ggf. im Laufe der Zeit verschoben.

Karlheinz Stierle hat noch weiter zwischen Kommentaren unter den

Bedingungen von Hand- und Druckschriftlichkeit differenziert und

festgehalten, dass handschriftliche Kommentare immer an den

Zwischenschritt einer mündlichen Aktualisierung in der lectura

gebunden sind, während erst das gedruckte Buch zum Ort wird, wo

verschiedenste Schriftpraktiken auf dem medialen Substrat der Druckseite

zueinander finden:

Gleichzeitig wird es nach Stierle mit dem Buchdruck auch möglich,

einzelne kanonische Texte zurückzuweisen bzw. gegen bestehende Texte einen

neuen Kanon zu profilieren. Im Medium der Druckschrift kann auch eine

grundlegende Kritik institutionalisierter, d.h. autoritätsorientierter

scholastischer Kommentarformen erfolgen, wie sie sich bspw. in den

Essais von Michel de Montaigne ausdrückt.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass damit, selbst im Schreiben Montaignes, das Kommentieren als

fortlaufende Praxis ganz abgeschafft wäre (ich werde auf die Spannung

zwischen institutionalisierten und sich davon absetzenden 'subjektiveren'

Kommentarpraktiken später zurückkommen).

Schließlich steht die Institutionalisierung des 'geschlossenen'

philologischen Kommentars7 im Zeichen

einer sich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer deutlicher herausbildenden

Konkurrenz von Schrift und anderen, technischen Speichermedien: Dieses

Bewusstsein äußert sich zunächst indirekt in einer zunehmenden

Sensibilität für die Textualität bzw. Materialität des Textes, die von der

Rekonstruktion eines Ur-Textes nach Lachmann vor allem für moderne Texte

zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit auf die Textgenese und das Verhältnis von

Drucktext und Manuskript geführt hat.8

Mit der Institutionalisierung des Kommentars zur philologischen

Spezialdisziplin geht aber gleichzeitig eine immer weitere Ablösung der

Kommentarpraxis vom kulturell 'zirkulierenden' Sinnbestand einer Kultur

einher. Zwar bieten Hypermedien fraglos interessante neue Möglichkeiten

innerhalb der Grenzen des philologischen Kommentars, aber ist nicht die

Verbindung philologischer Editionen zum Großteil des kulturell

zirkulierenden Wissens längst abgerissen? Und steht das kulturell

zirkulierende Wissen überhaupt noch im Zeichen der Schrift oder eher eines

jüngst propagierten iconic turn der Kulturwissenschaften?

Ziel dieses Beitrags ist es, die Verbindung und somit die Beziehbarkeit

von 'geschlossenem' philologischem und 'offenem' Kommentar, der versucht,

eine Lesbarkeit von nicht notwendig schriftlich fixierten kulturellen

Praktiken herzustellen,9 nicht ganz abreißen zu lassen.

Dies setzt jedoch die Annahme voraus, dass Sprache und Schrift auch heute,

d.h. im Zeitalter elektronischer Medien, in entscheidender Weise das

kulturelle Gedächtnis prägen. Diesbezüglich hat Hartmut Winkler (1997) bereits vor einigen

Jahren nachdrücklich herausgestellt, dass die Anwendung eines

zeichentheoretischen Zugangs auch für elektronische Medien noch Sinn ergibt, ja, dass auch

diese primär immer noch im Zeichen semiotischer Differenz zu untersuchen

sind.

Wenn man sich nach Winkler, dessen Gedanken in anregender Weise

zwischen verschiedensten Theorieentwürfen und Schulen zirkulieren,10 mit der Medialität des Computers

beschäftigen will, so ist es irreführend, mit dem neuen Medium eine

Ablösung bisheriger Medientechniken durch ein Über-Medium, das alle bisher

bestehenden Medien integriert, zu erwarten. Computergebrauch ist nach

Winkler entgegen einem weit verbreiteten Mythos nicht integrativ, sondern

genauso partikular wie andere technische Medien auch; die Vergleichbarkeit

zwischen einzelnen Medien wird nach Winkler jedoch dadurch hergestellt,

dass sie alle als symbolisch strukturiert zu denken sind, d.h. nach dem

Modell einer Sprache funktionieren. Winkler legt dabei seinen Überlegungen,

die mit der Opposition von langue und parole, also von

Sprachsystem und Äußerung operieren, einen medientheoretisch folgenreichen

dynamischen Begriff von sprachlichen Systemen zu Grunde (vgl. Winkler

1997: 14–53).

Dazu kommt, dass Winkler vor einem psychoanalytischen Hintergrund

Medien als privilegierten Gegenstand menschlicher Wünsche und damit

Computer in einem buchstäblichen Sinn als "Wunschmaschinen" betrachtet

(vgl. Winkler 1997, 54–80). Der (utopische) Wunsch, der sich mit dem

Medium Computer und speziell mit der Vernetzung von Computern zu

Netzwerken verbindet, ist nach Winkler derjenige, das komplette System der

Sprache zu 'externalisieren', d.h. letztlich aus dem World Wide

Web ein Netz des gesamten menschlichen Wissens zu machen, das

irgendwann jederzeit und restlos abrufbar wäre. Charakteristische

Metaphern dafür sind zum einen – als Entlehnung aus der Buchkultur – die

Enzyklopädie, ein Paradigma, das im Internet immer wieder bemüht wird, und

zum anderen – mit noch weiter reichenden Ansprüchen – die Annahme vom

hypertextuell vernetzten Denken als veräußerter Entsprechung zur

'synaptischen' Verschaltung des menschlichen Gehirns an sich.

Gegen diese Wünsche setzt Winkler die Beobachtung, nach der die

Phantasie von der restlosen Speicher- und Abrufbarkeit des Weltwissens zu

Gedächtnishypertrophie führt. Der Grund dafür liegt darin, dass technische

Gedächtnisse allein ohne Selektion bzw. das, was Winkler in Anlehnung an

Freud "Verdichtung" nennt, scheitern müssen (vgl. Winkler 1997, 131–184).

Winklers Studie versucht zu zeigen, wie Verdichtung nicht nur

individualpsychologisch, sondern auch und vor allem im Rahmen eines

kollektiven Gedächtnisses erfolgt, das – so seine Formulierung – Daten

speichert, indem es sie "in die Sprache hinein" vergisst (Winkler 1997:

164).

Meine Analysen schließen an Winkler an, versuchen aber zusätzlich,

einen Aspekt zu fokussieren, den dieser ausklammert: Ich möchte

Kommentarpraktiken nicht nur im Rahmen einer kollektiven Diskursordnung

untersuchen, sondern auch sich daraus ergebende individuelle Formen der

Subjektkonstitution, die durch bestimmte technische Vorbedingungen des

Internet möglich werden. Auch untersuche ich in meinen Analysen nicht die

'tiefer liegende' Ebene der Programmierung von Computern, sondern

beschränke mich auf einen bestimmten wissenschaftlich-ästhetischen

Anwendungsbereich innerhalb der Computernutzung, spezieller: innerhalb der

Nutzung von Hypermedien im Internet.

Kommentierende Netz-Anwendungen – so meine These – können

möglicherweise von ausgezeichneter Bedeutung bei der sprachlichen

Bewältigung der ungeheuren Diskursvielfalt bzw. bei der Etablierung eines

(mehr oder weniger einheitlichen und stabilen) kulturellen Gedächtnisses

sowie individueller Selbstpraktiken im Rahmen einer Diskurs- und

Gedächtnisordnung sein.

Eine letzte Vorbemerkung soll dem Begriff des

Kommentars selbst gelten: Der Kommentarbegriff, den ich hier verwende, soll

nicht in einem definitorisch engen Sinn an die Präexistenz von

kanonischen, kommentarwürdigen Texten gebunden werden; vielmehr kann nicht

textuell Verfasstes zum Gegenstand von Kommentierung werden, wobei

sich Kommentare jedoch dadurch auszeichnen, dass sie solche Sachverhalte

in eine sprachliche Bearbeitung überführen.

Damit komme ich nun zu meinem angekündigten Thema, der Analyse

einer vor allem kommentierend operierenden Internetanwendung, die sich

seit einigen Jahren großer und noch immer rapide wachsender Beliebtheit

erfreut: Die Rede ist von so genannten Weblogs.

Ich beginne mit einer Begriffsklärung. Hier zunächst der Anfang einer

im Netz kursierenden Weblogdefinition:

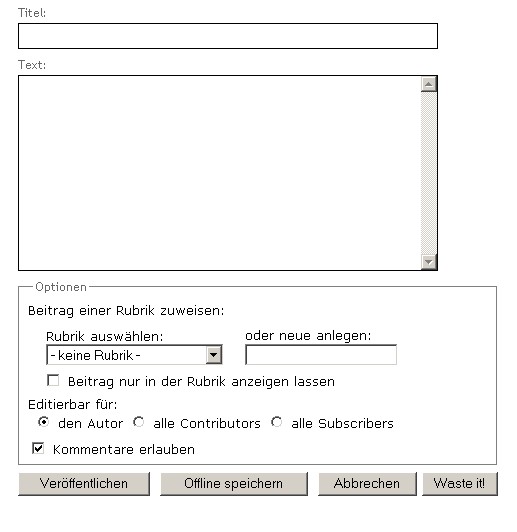

Die Menüleiste auf der rechten Seite zeigt weitere typische Features

von Weblogs, wie z.B. die Liste der Themen, zu denen Weblogeinträge

vorhanden sind, eine Suchfunktion, sowie in der Regel eine "Blogroll",

d.h. eine Linkliste mit anderen Blogs o.ä. Was die technische Umsetzung

betrifft, handelt es sich im Prinzip um 'normale' Webseiten in HTML oder

in XML. Besonders an Weblogs ist vor allem, dass sie Software-'Tools'13 darstellen, die das schnelle und häufige

Publizieren im Netz sowie die Verwaltung des Publizierten in Archiven

vereinfachen. Technisch handelt es sich dabei um serverbasierte

cgi-Skripte, die nur Internetzugang erforderlich machen und das Schreiben

von Weblogs vom Browser aus ermöglichen (vgl. Abb. 2). So erübrigt sich nicht nur die

zeitaufwändige Trennung in die verschiedenen Arbeitsschritte des

Offline-Erstellens der Seiten sowie das anschließende Übertragen per FTP,

zusätzlich wird auch das Layout des Weblogs nicht für jeden Eintrag neu

entworfen, sondern ist als eine allgemeine Maske vordefiniert, womit man

sich auch ohne HTML- oder ähnliche Kenntnisse auf das Schreiben der

Einträge konzentrieren kann.

Abb. 2: Das Menü bei twoday.net zum Verfassen von Weblogbeiträgen (September 2003)

Es gibt Software-Lösungen wie Movable Type (http://www.movabletype.org/), die

das Publizieren von Weblogs auf dem eigenen Server erlauben; andere

Anbieter kombinieren ihr Software-Angebot mit der Einrichtung von Webspace

auf vorgegebenen Servern, so z.B. der deutschsprachige Weblog-Pionier

Antville (http://www.antville.org/).

Die Geschichte der Weblogs reicht bis in die Mitte der 1990er Jahre

zurück: Sie wurden ursprünglich zur Vereinfachung der Publikation von

What's new-Seiten entwickelt.14 Bis vor

kurzem noch eine Art Geheimtipp einer mehr oder weniger eingeschworenen

Gemeinschaft, erleben sie derzeit einen wahren Boom (ihre Zahl erreicht

inzwischen Millionenhöhe, Tendenz bisher stark steigend),15 der auch mit einer stärkeren

Kommerzialisierung einhergeht.16 Immer mehr

der zunächst zumindest in einer Basisversion kostenlosen Angebote werden

inzwischen kostenpflichtig oder finanzieren sich über Werbebanner (beide

Möglichkeiten bietet z.B. der Antville-Ableger Twoday.net).17 Weblogs haben sich nicht zuletzt durch den

Versuch einer Herstellung von kritischer Gegenöffentlichkeit in der Zeit

des Irakkriegs größere mediale Aufmerksamkeit verschafft; neben

journalistischen Weblogs gibt es aber viele andere private,

wirtschaftliche sowie wissenschaftliche Anwendungsbereiche, auf deren

Gemeinsamkeiten ich noch zu sprechen kommen werde.

PhiN-Beiheft 2/2004: 43

Ein Indiz für die

wachsende Bedeutung von Weblogs für verschiedene, auch kommerzielle

Interessen besteht schließlich darin, dass die amerikanische Firma Pyra

Labs, die hinter dem weltweit größten Weblog-Anbieter Blogger (http://www.blogger.com/) steckt, Anfang

2003 von Google übernommen wurde, wodurch sich die Suchmaschine

offensichtlich eine Stärkung ihrer Marktposition erhofft.18

Die Besonderheit von Weblogs als Software-Tools besteht somit in

erster Linie darin, dass sie das Publizieren im Netz stark vereinfachen –

gleichzeitig hat sich mit Weblogs jedoch auch (bedingt zumindest zum Teil

durch die Möglichkeiten der inzwischen bei den verschiedenen Anbietern

weitgehend vereinheitlichten Möglichkeiten und Grenzen der Software

selbst) ein neues Format des Schreibens im Internet herausgebildet,

das hier aufgrund seiner Nähe zur Kommentartradition untersucht werden

soll..19

Eine kurze Beschreibung der Tätigkeit des Bloggens durch Peter Praschl,

verantwortlich für eines der meistgelesenen deutschen Weblogs namens

Sofa (http://arrog.antville.org/), lautet:

"Weblogger jagen, sammeln und annotieren Links." (Praschl [o.J.]) Der

Akzent dieser Beschreibung liegt auf der grundsätzlichen Linkorientierung

der Weblogs, die an und für sich bereits affin zur Kommentartätigkeit ist.

Ich will hier nicht näher auf die breite Diskussion um Hypertextualität

seit den neunziger Jahren eingehen20 und auch

nicht näher diskutieren, ob der oft bemühte Vergleich zwischen

Hypertextualität und Intertextualität in einem ästhetischen Sinn überhaupt

plausibel ist,21 oder ob Hypertextualität nicht mit gleichem

Recht als eine – mit Gérard Genette gesprochen – Form von Metatextualität

betrachtet werden kann.22 Für meine

Zwecke möchte ich das Kommentieren im Internet nicht nur strukturell durch

den bloßen Verweis auf einen anderen Text via Hyperlink, sondern auch

semantisch durch den meinungsbezogenen Umgang mit Hyperlinks

bestimmen.

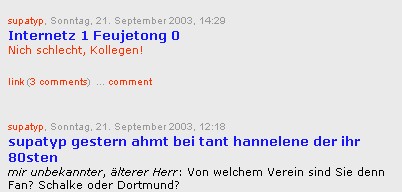

Als kurzes, jedoch für Weblogdiskussionen nicht untypisches Beispiel

soll hier die Diskussion um eine Tagung zur Zukunft des Feuilletons und

speziell der am 20. September 2003 im Perlentaucher online

erschienene Beitrag von Thierry Chervel zum Verhältnis von Internet und

Feuilleton dienen, in dem Chervel davon ausgeht, dass die Print-Presse den

derzeitigen medialen Strukturwandel der Öffentlichkeit verschlafen habe

(Chervel 2003).23 Chervels Beitrag wird von einem Weblogger

namens "Supatyp" (http://mark.antville.org/)

folgendermaßen kommentiert (Supatyp

2003, vgl. Abb. 3):

Abb. 3: Ausschnitt der Startseite von http://mark.antville.org (22.9.2003)

PhiN-Beiheft 2/2004: 44

Ohne den knappen Eintrag in allzu philologischer Manier analysieren zu

wollen, zeigt sich an ihm doch recht gut, dass die Kommentar-Semantik, die

den Link begleitet, in Weblogs oft ziemlich verknappt und zugespitzt ist,

hier auf ein Fußballergebnis ("Supatyp" hat sich in seiner

Rollendefinition als Blogger übrigens einen rheinländischen Proll-Dialekt

zu eigen gemacht, den er karikierend auf die Spitze treibt).

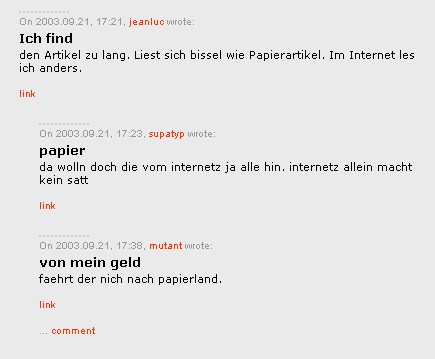

Kommentierte Links sind aber nicht das Einzige, was Weblogdiskussionen

ausmachen – es können nämlich innerhalb des Weblogs auch Kommentare zu

Kommentaren entstehen, was im bereits genannten Beispiel wieder in

schnörkelloser Direktheit deutlich wird (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Kommentare zu http://mark.antville.org/stories/520973/ (22.9.2003)

Kommentare zu Weblog-Einträgen werden nicht mehr auf der chronologisch

geordneten Startseite, sondern in einer eigenen Seite dargestellt,24

die mit dem kommentierten Eintrag des "Supatyp" beginnt und

die Kommentare darunter aufführt. Auf den Einspruch gegen sein Lob

antwortet "Supatyp" mit einem Kommentar dritter Stufe – ein Spiel, das

prinzipiell endlos immer eine Stufe höher getrieben werden kann.

Die als Standard-Feature in Weblog-Software vorgesehene Möglichkeit des

Kommentierens ist jedoch an eine vorgängige Registrierung als Nutzer

entweder des Weblog-Dienstes oder des speziellen Weblogs selbst gebunden

(in Verbindung damit kann die Lektüre, Kommentierung und auch das

Schreiben von Einträgen für Weblogs spezifisch geregelt werden – von

non-public-Weblogs, die nur für eine bestimmte Zahl von Usern

überhaupt lesbar sind, bis hin zu öffentlichen Weblogs, in denen jeder

User Beiträge und Kommentare verfassen kann, sind verschiedene Zwischenstufen

möglich.)

PhiN-Beiheft 2/2004: 45

Der innerhalb der Weblog-Community zeitweise heiß diskutierte

Sinn bzw. Unsinn der Möglichkeit, Weblogs 'privat' zu führen, d.h. auf

einen bestimmten Nutzerkreis einzuschränken,25 zeigt, dass

die Netzutopie einer allgemeinen Zugänglichkeit offensichtlich auch und

gerade in der Weblog-Gemeinschaft bedeutend eingeschränkt wurde und wird,

dass sich also einem bestimmten Zweck angepasste Diskursgemeinschaften

herausbilden, die ihre je eigene Form von Öffnung auf das oder Schließung

gegenüber dem Netz propagieren.

Über die interne Kommentierung hinaus können Weblog-Einträge jedoch

auch von anderen Weblogs aufgegriffen werden, sei es, um die Information

des Eintrags zu übernehmen, sei es, um durch eigene Kommentare eine neue

Diskussion zu dem Thema zu eröffnen.

Faktisch ist die Zirkulation von Informationen zwischen Weblogs sehr

verbreitet. Die Frage, warum dies so ist, hat nicht nur mit der

Selbstreferentialität von eingespielten Diskurs- bzw. hier:

Kommentargemeinschaften, sondern auch mit einer weiteren technischen

Besonderheit von Weblogs zu tun, die in Zusammenhang mit Weblogs

entwickelt wurde, jedoch nicht prinzipiell auf sie beschränkt ist. Weblogs

haben eine Form der Informationsvermittlung entwickelt, die nicht nur

aktiv bestimmte Themen aus dem Netz herauszieht und dabei Suchmaschinen

verwendet oder bereits bekannte URLs ansteuert, sondern auch aus

bestimmten voreingestellten Quellen ohne eigenes Zutun mit Informationen

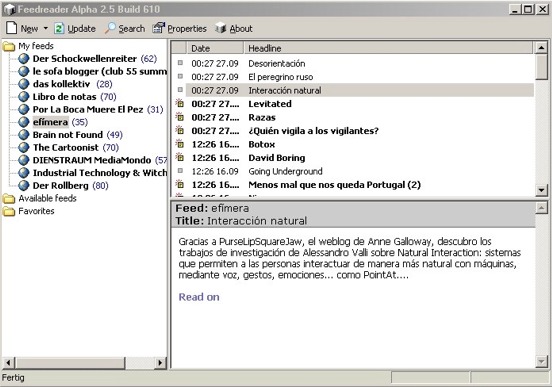

versorgt wird, meist von anderen Weblogs.26 Inzwischen

nutzen viele Weblogs dieses Angebot, die sogenannten RSS-Feeds im Rahmen

der Textmarkierungssprache XML, einer Weiterentwicklung von HTML (vgl.

dazu einführend Kantel

2003). RSS wurde von dem Weblogpionier Dave Winer entwickelt, auch

wenn es sich allmählich von der reinen Weblog-Nutzung abzulösen beginnt

und aktuell mehrere konkurrierende Versionen auf dem Markt sind.27 In einem RSS-Feed (die Abkürzung bedeutet u.a.

"Rich Site Summary") werden bspw. Titel, Datum sowie wichtigste Inhalte der Neueinträge in einer URL erfasst und automatisch an alle

Internet-User geschickt, die die URL 'abonniert' haben und die letzten

Aktualisierungen der sie interessierenden Blogs mittels einer speziellen

RSS-Lesesoftware geliefert bekommen.

Um beim Beispiel des Kommentars von "Supatyp" zur Feuilleton-Diskussion

zu bleiben: Mit einem Programm wie Feedreader (vgl. Abb. 5) ist es für andere

Blogs wie z.B. das von mir initiierte romblog (http://romblog.twoday.net/) möglich,

sich über die neuesten Einträge des "Supatyp" und anderer regelmäßig

gelesener ('abonnierter') Weblogs zu informieren und wiederum

kommentierend auf sie zu verweisen.

PhiN-Beiheft 2/2004: 46

Abb. 5: Feedreader in der Konfiguration des Verf. am 27.9.2003 (beim Ansehen der Neueinträge des spanischen Weblogs http://www.efimera.org)

Schließlich kann man im Rahmen einer Einrichtung namens

Trackback, über die jedoch nicht alle Weblogs verfügen, nunmehr

wiederum aktiv vom eigenen Blog aus dem anderen

Weblog mitteilen, dass man es soeben verlinkt und kommentiert hat – im

Fachjargon: Man kann es "anpingen".28 Das so

kontaktierte Weblog kann seinerseits wiederum automatisch auf den

entfernten Kommentar verweisen, damit seine Leser das Echo, das die

Weblogeinträge anderswo gefunden haben, zurückverfolgen können.

So weit eine einführende technische Beschreibung der Möglichkeiten von

Weblogs.

2.2 Funktionen des Weblogkommentars

Hartmut Winkler hat 1997, also vor Verbreitung von Weblogs, folgende

Zukunftsprognose zur Entwicklung des Internet formuliert:

|

Das gegenwärtige flüchtige Nebeneinander der heterogensten

Informationen lebt von der Utopie, eine Hierarchisierung vermeiden

zu können und – ein basisdemokratisches Ideal – peripheren Projekten

gegen die etablierten Strukturen eine Chance zu geben. Aus der hier

vertretenen Argumentation zu Vergessen und Verdichtung allerdings

ergibt sich eine vollständig andere Prognose: wenn das Prinzip der

additiven Speicherung linear in die Krankheit Seresvskijs [d.h. die

Mnemopathie oder Hypertrophie des Gedächtnisses, beschrieben vom

russischen Psychiater Lurija, J.D.] führt, wird das Datenuniversum

sich nur retten können, wenn es Mittel findet, Hierarchien auch in

dem neuen Zeichensystem wieder durchzusetzen. Man wird erkennen

müssen, daß Hierarchien eine semantische Funktion erfüllen und daß

semantische Systeme grundsätzlich hierarchisch sind; polyzentrisch

selbstverständlich, und keineswegs nach dem Muster einer Pyramide

strukturiert, dennoch aber hierarchisch in der Verwaltung

qualitativer Unterschiede, unterschiedlicher Verweisdichten und

unterschiedlich tief gegrabener Bahnungen. Die Prognose also ist,

daß im Datennetz 'Orte' unterschiedlicher Bedeutung sich

herausbilden werden. Es wird ein Unterschied sein, wieviele Links

die einzelnen Orte auf sich vereinigen können, wie 'direkt' –

organisatorisch, nicht technisch – sie zugänglich sind. Und es wird

eine gesellschaftliche Auseinandersetzung um diese Positionen geben.

Auch in diesem Sinn also wird das Datenuniversum in die Geschichte

eintreten. Und schließlich jenes getreuliche Abbild der

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse sein, das der

Anfangs-Enthusiasmus zuverlässig glaubte vermeiden zu können. Die

Realgeschichte des Datenuniversums also wird zur Herausbildung von

'Monumenten' führen. (Winkler 1997:

180) |

PhiN-Beiheft 2/2004: 47

Es stellt sich die Frage, ob Weblogs in dem gesellschaftlichen Spiel

der Verdichtung und Schaffung von 'Monumenten' im Netzdiskurs mit ihrer

spezifischen Kombination aus neuen technischen Selektionsmöglichkeiten und

individuell-subjektgebundener Kommentarpraxis tatsächlich eine Rolle

spielen. Einer der am meisten beachteten jüngeren Beiträge über Weblogs

von Christian Eigner stellt eine andere Prognose auf. Eigner legt den

Akzent nicht auf Verdichtung, sondern ist im Gegenteil hoch erfreut

darüber, dass das Internet gerade dank der Weblogs vor der

'Monumentalisierung' bewahrt werden könnte. Er spricht davon, dass die

Internet-Medienkultur der Zukunft durch so genannte "Oszillationsmedien"

bestimmt sei, deren erste Verteter die Weblogs seien:

|

Weblog-Einträge – wie sollte man diese neuen Entitäten sonst

nennen? – sind wohl die erste Textform, die tatsächlich keinen Rand

mehr hat. Nicht nur ihr Sinn weist weit über sie hinaus (was

allerdings für die meisten Texte gilt), auch formal ist schwer

festzulegen, wo ein Weblog-Eintrag beginnt und wieder aufhört: Der

Eintrag schreibt ja den Link fort, führt ihn inhaltlich wie auch

formal weiter – und damit auch das, was hinter dem Hyperlink steckt.

'Texte' entstehen so, die unbegrenzt sind, die folglich kein 'Außen'

und kein 'Innen' mehr kennen, die sich dauernd öffnen [...] und

wieder verschließen [...], die mit einer Heftigkeit zwischen diesen

beiden Polen (offen – geschlossen) oszilllieren, daß man als Leser

einer Sammlung von Weblog-Einträgen (also eines Weblogs) permanent

den Eindruck hat, noch auf einer (runden, produktartigen)

Medien-Site zu sein, aber schon auch durch das Netz katapultiert zu

werden. (Eigner

2002: 110) |

Die Beschreibung einer "Oszillation" zwischen dem Weblog als eigenem

Format und den durch Weblogs verlinkten Seiten erscheint reizvoll und auf

den ersten Blick durchaus plausibel, doch greift sie insofern zu kurz, als

Eigner von einer grundsätzlichen Ungerichtetheit dieser Bewegung ausgeht –

genau dies würde Hartmut Winkler wohl als Ausdruck der

Nichthierarchisierungsutopie verstehen und dagegen halten, dass die

Verlinkung in Weblogs eher der Hierarchisierung des Netzdiskurses dient.

Wenn meist auch nicht alle der vielschichtigen Kommentar- und

Vernetzungsmöglichkeiten von Weblogs genutzt werden, so treten Weblogs

doch möglicherweise, wie Peter Praschl schreibt, als "Filter" im

Netzdiskurs auf (Praschl [o.J.]), die faktisch eine Ökonomie der

Konzentration von Aufmerksamkeit29 in Gang

setzen, wobei die von Eigner beschriebene Oszillationsbewegung

rückgebunden wird an einen bestimmten Ort der Verarbeitung.

In Bezug auf die Kommentarpraxis von Weblogs lässt sich Winklers

Vermutung stützen durch den Verweis auf die klassischen Analysen von

Michel Foucault zur Funktion des Kommentars im Rahmen der

gesellschaftlichen Diskursproduktion und -kontrolle, die m.E. auch in der

derzeitigen Netzkultur des Internet nichts von ihrer grundsätzlichen

Aktualität verloren haben. Foucault unterscheidet externe und interne

Verfahren der Einrichtung diskursiver Ordnungen und führt den Kommentar

als erstes der diskursinternen Verfahren auf:

PhiN-Beiheft 2/2004: 48

|

Il existe évidemment bien d'autres procédures de contrôle et de

délimitation du discours [...] Procédures internes, puisque ce sont

les discours eux-mêmes qui exercent leur propre contrôle; procédures

qui jouent plutôt à titre de principes de classification,

d'ordonnancement, de distribution, comme s'il s'agissait cette fois

de maîtriser une autre dimension du discours: celle de l'événement

et du hasard.

Au premier rang, le commentaire. Je suppose, mais sans en être

très sûr, qu'il n'y a guère de société où n'existent des récits

majeurs qu'on raconte, qu'on répète et qu'on fait varier; des

formules, des textes, des ensembles ritualisés de discours qu'on

récite, selon des circonstances bien déterminées; des choses

dites une fois et que l'on conserve, parce qu'on soupçonne quelque

chose comme un secret ou une richesse. Bref, on peut soupçonner

qu'il y a, très régulièrement dans les sociétés, une sorte de

dénivellation entre les discours: les discours qui 'se disent' au

fil des jours et des échanges, et qui passent avec l'acte même qui

les a prononcés; et les discours qui sont à l'origine d'un certain

nombre d'actes nouveaux de paroles qui les reprennent, les

transforment ou parlent d'eux, bref, les discours qui, indéfiniment,

par-delà leur formulation, sont dits, restent dits, et sont

encore à dire. Nous les connaissons dans notre système de culture:

ce sont les textes religieux ou juridiques, ce sont aussi ces textes

curieux, quand on envisage leur statut, et qu'on appelle

'littéraires'; dans une certaine mesure des textes scientifiques.

(Foucault 1971:

23f) |

Natürlich geht es mir nicht um eine Art Urszene des Kommentars im

Rückgriff auf archaische Gesellschaftsordnungen, die Foucault hier

offensichtlich im Blick hat, sondern um die auch für heutige Netzdiskurse

noch gültige Tatsache, dass sich zwischen einzelnen Äußerungen eine

Hierarchie etabliert. Manche Äußerungen geraten so nicht nur in mündlicher

Kommunikation, sondern bei der inzwischen erreichten Masse von

Textproduktion in den verschiedensten Medien auch schriftlich in

Vergessenheit, während manche andere durch kommentierende Fortschreibung

und Kanonisierung im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit bleiben.

Entscheidend an Foucaults Zugriff ist, dass er nicht nur bereits

konstituierte kanonische Texte als Anlass zum Kommentieren betrachtet,

sondern dass er umgekehrt das Kommentieren als Möglichkeitsbedingung für

die Kanonisierung oder Hierarchisierung von Diskursen angibt. Die ist für

Weblogs insofern von besonderer Bedeutung, als sie die besonders

spannungsreiche Schwelle umspielen, die Texte oder Sachverhalte durch

Kommentierung überhaupt erst zu sozial relevanten 'Monumenten' werden

lässt. An dieser Stelle wird das von Foucault erwähnte Gefälle überhaupt

erst hergestellt, das zwischen dem unterscheidet, was im Diskursuniversum

des WWW ungelesen oder zumindest unkommentiert bleibt (was aber bezüglich

der Konsequenzen im Rahmen der beschriebenen Aufmerksamkeitsökonomie

weitgehend auf dasselbe hinausläuft)30 und dem,

was weiter bearbeitet wird.

Ein raffiniertes Experiment mit der Schwelle der Les- und

Speicherbarkeit stellt z.B. ein Weblog namens Wasted comments dump

(http://commentsdump.antville.org/)

dar. Das Weblog ist eine Art Müllhalde für nicht veröffentlichte

Weblog-Postings, die man bei Installierung eines entsprechenden Buttons in

seiner Weblog-Software (s.o., Abb. 2) mit einem Mausklick für die Nachwelt anonym

archivieren kann, anstatt sie zu löschen.

PhiN-Beiheft 2/2004: 49

Natürlich ist diese 'Rettung' des Web-Abfalls31 ein

Spezialfall dessen, was in Weblogs normalerweise bearbeitet wird. Es

stellt sich die Frage – die hier allerdings nur ansatzweise

beantwortet werden kann –, was Weblogs denn eigentlich bevorzugt

verdichten und kommentieren. Auch wenn dies wegen der ungeheuren

thematischen Breite von Weblogs eine fast aussichtslose Frage scheint, ist

wohl doch ein gemeinsamer Nenner möglich: Weblogs, so die vielleicht

erwartbare Antwort, laden sich wie andere Medien auch in einer manchmal

interessanten, bisweilen aber auch entnervenden Selbstreflexion mit

Bedeutung auf. Meta-Blogging, d.h Weblog-Diskussionen über Weblogs findet

sehr häufig die meisten Kommentare.32 Wo es um

andere Themen geht, lässt das Beispiel des erwähnten minimalistischen

Weblog-Kommentars zur Zukunft des Feuilletons vermuten, dass der

semantische Differenzierungsgewinn des Weblog-Kommentars nicht in allen

Fällen sehr hoch ist, wenn es in erster Linie darum geht, Informationen

schnell weiterzuverbreiten und z.B. nach einem groben

Positiv-/Negativschema zu rastern (auf differenziertere Kommentarpraktiken

komme ich weiter unten im Rahmen meiner Überlegungen zu Selbstpraktiken zu

sprechen).

Eine weiter führende Antwort ist aufgrund der immer stärkeren

Ausdifferenzierung von Weblogs beispielweise auf wissenschaftlichem

("K-Blogs"), technischem ("T-blogs") oder journalistischem ("Newsblogs")

Gebiet schwierig bis unmöglich, wobei allein die Ausdifferenzierung selbst

ein Indiz dafür ist, dass die filternde und hierarchisierende Kraft von

Diskursgemeinschaften offensichtlich nur eine sehr begrenzte Reichweite

hat, d.h. es bilden sich im Netzdiskurs allenfalls lokale und begrenzte

Zeit überdauernde Monumente, die von Bedeutung für bestimmte Nutzer sind,

während sie von anderen komplett ignoriert werden.

Interessant scheint hingegen die Beobachtung, dass die kommentierende

Filterung in der Regel komplexer wird, wenn sie nicht an Internet-Links,

sondern an Texte im traditionellen Sinn anschließt. Es gibt einige

Beispiele für interessante Weblog-Diskussionen, die ganz klassisch einen

commentaire de texte zum Gegenstand haben. Auch wenn sich solche

Unternehmungen, wie z.B. eine Lektüregruppe zu Adornos Minima moralia

(http://empire.antville.org/)

explizit vom akademischen Diskurs abgrenzen, führt diese Art von

Weblog-Anwendung auch zum eingangs bereits diskutierten Verhältnis von

philologischem und Internetkommentar zurück.33 Zum einen

ist der Textkommentar natürlich bezüglich der Möglichkeiten des Mediums in

gewisser Weise ein Rückschritt zu einer Instrumentalisierung der Weblogs

im Sinn einer Vereinnahmung für klassische philologische Praktiken – ein

Schritt, der nicht nur in speziell dafür eingerichteten Weblogs, sondern

bisweilen auch in linkorientierten Blogs mehr oder weniger versteckt

zwischen ganz anderen Einträgen vollzogen wird, so z.B. beim Sofa

(Peter Praschl) mit einer unvermittelt eingestreuten Bemerkung zur ersten

Ehebruch-Szene in Flauberts Madame Bovary (Praschl 2003a). Es geht

hierbei nicht mehr um Bildung von künftigen Kommentartraditionen, sondern

der Weblog-Eintrag arbeitet sich in einem klaren, wenn auch kritisch

hinterfragten Gefälle vom kommentierten zum Kommentartext an einem

überlieferten Literaturkanon mit all seinen Reizen und Tücken ab.

PhiN-Beiheft 2/2004: 50

Was

daran wiederum besonders ist – und das zeigt sich m.E. auch in der Art der

Kommentare zu Madame Bovary, die im Prinzip durchaus textnah, aber

mit einer sehr unakademischen Perspektive argumentieren – ist der

Diskussionskontext, in dem weibliche Sexualität hier verhandelt wird:

Emmas Ehebruch steht in unmittelbarer Nachbarschaft zu Einträgen (und

Diskussionen) um Susan Stahnkes Nacktfotos in einer September-Ausgabe

der Bild-Zeitung und zu dem Kommentar eines tagebuchartigen

Weblogeintrags einer Schweizer Bloggerin, die von ihrer Mutter Unterwäsche

zum Geburtstag geschenkt bekommt. Man kann natürlich über die Wichtigkeit

dieser Bezüge für eine philologische Lektüre von Madame Bovary streiten, zumal ja die

traditionelle Kommentierung ohnehin keine Aktualisierung, sondern nur

zeitgenössische bzw. sogar dem kommentierten Text chronologisch

vorausliegende Daten zulässt. Geht es umgekehrt aber, wie ich zu Beginn

dieses Beitrags angeregt habe, um die Archäologie der Stellung von

Literatur in der Gegenwartskultur, so scheint mir dieses unvermittelte,

collageartige Nebeneinander von Arten, über Erotik zu sprechen, durchaus

aufschlussreich – es gehört meiner Meinung aufgrund der Heterogenität des

verwendeten Materials zu den interessantesten ästhetischen

Überraschungseffekten, die die Kommentarpraxis in Weblogs hervorrufen

kann.

2.3 Weblogs und Selbstpraxis

Abschließend soll die Frage aufgeworfen werden, ob es ausreicht,

Weblogs mit Hartmut Winkler allein im Hinblick auf ihre

Verdichtungsfunktion im Rahmen eines kollektiven Gedächtnisses zu

untersuchen, oder ob es nicht in Wechselwirkung damit auch um die Formierung individueller Subjektivität geht, was zur

Untersuchung von schreibenden Selbstpraktiken hinführt. Schon die

chronologische Anordnung von Einträgen in Weblogs ruft eine Form der

Verschriftlichung auf, die mit der philologischen Kommentartradition im

engeren Sinn, von der ich ausgegangen war, nicht mehr kompatibel

erscheint, nämlich die Tradition der Notiz- und Tagebücher.

Erweitert man jedoch das Spektrum kommentierender Texte von der

philologischen Tätigkeit im engeren Sinn auf Grenztexte, die sich wie z.B.

Montaignes Essais des Kommentars in mehr oder weniger direkter

autobiographischer Absicht bedienen, so sieht man, wie sich

Selbstverschriftung zumindest als Möglichkeit immer schon über Kommentare

konstitutiert, wie auch umgekehrt Kommentarstrukturen meist die

Möglichkeit eines Umschlags in Selbstverschriftung offenhalten. Dies wird

nicht nur in der frühen Neuzeit, sondern auch am Beispiel der Weblogs

praktiziert. Wie Foucault in seinem bekannten Aufsatz "L'écriture de soi"

(Foucault 1994)

darstellt, geht es bei schreibenden Selbstpraktiken um Modi der Aneignung

von häufig disparaten fremden Diskursen und Gedanken durch

Zusammenführung zu einem Konvolut von Notizen – die so genannten

Hypomnemata, die seit der Spätantike eine philosophische Übung der

Selbstsammlung darstellen. Diese Übung besteht nicht nur in einer

expliziten Selbstthematisierung des Subjekts als Objekt seiner eigenen

Gedanken, sondern beruht noch grundlegender auf einer – bereits eingangs

von Gumbrecht ins Spiel gebrachten – 'schwachen' Subjektivität im Sinn

einer unablässigen Tätigkeit des Sammelns und Wiederholens von fremdem

Diskursmaterial, das man sich durch wiederholten Umgang sozusagen aneignet.34

PhiN-Beiheft 2/2004: 51

Was die Disparatheit der durch Notizen angeeigeneten Fragmente

betrifft, so eröffnet das Internet als Universum, in dem zunächst noch

relativ unverdichtet alle möglichen Texte zusammenlaufen, beim Ausstellen

von Fragmenten, die vom Sammler in eine irgendwie sinnträchtige Beziehung

gesetzt werden sollen, eine enorme Herausforderung. Wenn man dafür

wiederum den Sofa blogger alias Peter Praschl als Ausgangspunkt nimmt,

gelingt es ihm jedenfalls, zwischen Themen wie Nacktphotos eines

Möchtegern-TV-Promis in der Bildzeitung und den romantischen

Evasionsträumen einer Romanheldin aus dem 19. Jahrhundert eine nicht

explizit gemachte, dennoch aber suggestive Beziehung herzustellen.

Als Selbstpraktiken haben Weblogs natürlich immer auch eine

exhibitionistische Seite, ob sie nun als explizite Tagebücher geführt

werden oder nicht. Auch das ist in der Geschichte von Subjektivität nach

Foucault vorgezeichnet: Aus der spätantiken Konstitution eines

Selbstverhältnisses haben sich durch Zwischenschaltung einer

externalisierten 'dritten' Instanz im Laufe der Subjektgeschichte das

Beichtdispositiv, wo die Selbstsammlung der Rechenschaft gegenüber einem

directeur spirituel weicht, sowie das psychoanalytische

Gesprächsdispositiv entwickelt, wo der Beichtvater durch den Therapeuten

ersetzt wird. In letzter Zeit gibt es Überlegungen, die Geschichte des

Beichtdispositivs noch weiter in die Gegenwart zu verlängern, und zwar auf

Fernsehtalkshows als Beichtsupplemente, wobei die wahrheitsproduzierende

Kontroll- bzw. therapeutische Normalisierungsinstanz, die das beichtende

Subjekt formiert, durch die Rollenfunktionen des Talkmasters sowie der

Fernsehzuschauer übernommen wird.35 Es stellt

sich allerdings die Frage, ob es nicht neben dieser Formierung von

Subjektivität im starken Sinn auch mediale Aufzeichnungsformen gibt, die

keine Subjektivierung in Form einer Unterwerfung unter ein performatives

Fernsehurteil bedeuten,36 sondern ihm

vielmehr eine – bei aller symbolischen Einbeziehung einer beobachtenden

Kontrollinstanz – distanziertere, 'schwächere' Konstitution und Moderation

seiner selbst ermöglichen. Die Freigabe eigener Notizen für die Kommentare

einer mehr oder weniger uneingeschränkten Leserschaft im WWW in Weblogs

scheint dafür prädestiniert, einen spannungsreichen und hinreichend

komplexen Spielraum für Subjektkonstitution zu eröffnen, ohne den

Außenbezug zum imaginären Substitut eines die symbolische Ordnung

repäsentierenden Außen ganz abzuschaffen.37 Dieser

Spielraum wird dadurch konstitutiert, dass sich der Blogger

zwar relativ unmittelbar seinen Lesern als einer äußeren Kontrollinstanz

öffnet, aber über die performative Selbstverhältniskonstruktion in

Talkshows hinaus, die zwar aufgezeichnet, aber in der Regel nicht

nachträglich 'korrigiert' werden kann, eine prozesshafte Möglichkeit zum Eingriff in die

Kommentierung seiner eigenen Aussagen hat. Die mediale Praxis 'Weblog'

gewinnt hier eine eigene Dichte, die dem Blogger eine Ausfaltung seiner

Selbstpraxis in einer geregelten zeitlichen Dauer ermöglicht.

Außerdem geht es bei der Subjektkonstitution via Weblog bei weitem

nicht nur um die explizite Thematisierung des mehr oder weniger

stilisierten oder in bestimmter Weise narrativ auf Kohärenz oder Spannung zugerichteten Lebens,38 selbst wenn einige Weblogs keineswegs

linkorientiert sind, sondern als elektronische Tagebücher geführt werden.

Interessanter für die Frage nach Subjektkonstitution scheinen mir jedoch

gerade die Weblogs, in denen es nicht explizit um das eigene Ich in den

Facetten Alltag, Beruf, Hobbys und Sex geht, sondern um indirekte

Selbststilisierung durch die Auswahl und Art der Kommentierung der

Einträge.

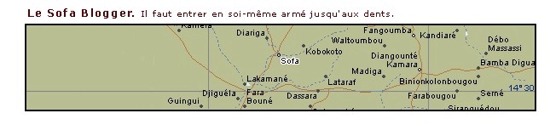

Es sei hier abschließend noch ein weiteres Mal gestattet, auf den

Sofa blogger zurückzukommen.39 Das

(inzwischen leider abgelöste) Motto des Sofa (vgl. Abb. 6)40 verweist

bereits auf eine bestimmte Tradition der Selbstkultur, die von der

französischen, selbsterkenntnisskeptischen Moralistik des 17. Jahrhunderts

bis in die literarische Moderne reicht, wenn Praschl mit einem Zitat aus

Paul Valérys Cahiers die nötigen Umwege in der Erforschung der

eigenen Subjektivität herausstellt: "Il faut entrer en soi-même armé

jusqu'aux dents."41

PhiN-Beiheft 2/2004: 52

Abb. 6: Das alte Motto des Sofa (http://sofa.digitalien.org/sofablog/what.html, 25.9.03)

Die Arbeit am eigenen Subjekt findet auf dem Sofa, mit Pierre Bourdieu

gesprochen (vgl. Bourdieu

1979), als Distinktionsgewinn durch Stilisierung des eigenen und

ironische Kommentierung fremden Geschmacks statt. Demonstrieren lässt sich

das zum Beispiel an einem (für Weblogs ungewöhnlich langen) Eintrag, den

Praschl am 18. Juni 2003 postet und in dem die Geschichte von Weblogs als

Geschichte des Punk erzählt wird – entscheidend ist, dass Praschl, der

beruflich als Textredakteur bei der Frauenzeitschrift Amica tätig

ist, die Geschichte von Weblogs bei aller ironischer Brechung als, wie er

selbst schreibt, durchaus pathetisch gemeinte 'mystifizierende' Geschichte

vom Aufstieg und Fall einer Szenebewegung, eines "arschcoolen heißen

Dings", erzählt.

|

Verschwende deine Jugend (7'' inch demo).

Heute darüber nachgedacht, ob die Geschichte von Weblogs sich so

ähnlich erzählen (was durchaus mystifizieren heißt) ließe wie die

Geschichte von Punk. Ein paar merkwürdige Typen, die bei sich zu

Hause auf billigen Instrumenten schnell ein paar dreckige Seiten

zusammenhauen. Kurze Sachen, von denen man nicht so genau weiß, was

sie sollen. Keine Regeln. Hört sich oft nicht gut an, hört sich aber

rauh an, hört sich cool an, hört sich scheißdrauf an. Nicht wie die

großen Bands mit ihren ewigen Konzeptalben, die immer größer werden,

immer virtuoser, immer selbstverliebter. Nicht wie dieses Posertum

der großen Bands, die begonnen haben, Dreifachalben zu machen mit

ekeligen Hipgnosis-Covern, eigene Welt sein wollen, Jünger machen,

die nicht zu anderen Bands gehen. Nicht wie die großen Bands, die

Leadgitarristen haben, die sich fünfzehn Minuten einen abwedeln auf

irgendwelchen Sonderanfertigungen, dauernd neue Instrumente

erfinden, die viel zu teuer sind für die Kids da draußen und die man

eigentlich nur auf High-End-Stereoanlagen hören dürfte mit

Goldkabeln zwischen Verstärker und Vorverstärker, klar, die brauchen

auch noch einen Equalizer, aber immer kommt nur öder langweiliger

Müll dabei heraus. Die Garagenkids sind anders. Zum Beispiel

deswegen, weil sie einander mögen, weil sie lieber gemeinsam in

irgendeiner versifften Klitsche auftreten als im Hammersmith. Das

Repertoire würde ja eh nicht reichen für ein eigenes Konzert, gerade

mal vier Dreiminutenhämmer im Repertoire, außerdem haben vier Bands

zusammen nur drei Snare Drums, da muss man einander aushelfen, und

das Wichtigste ist eh das Nichtalleinesein. Dass man viele ist.

Nicht vier Millionäre, die einander nicht leiden können, aber alle

achtzehn Monate sich für ein doofes Album ein paar Wochen lang in

einem dieser Peter Wolf-Studios oder auf Mustique einkasernieren.

Sondern viele. Lauter Leute, die AOL-T-Shirts anhaben, und AOL ist

durchgestrichen und drüber steht KILL. Und die Abende sind magisch.

Es wird viel gesoffen, viel durcheinandergepudert, viel

herumgestritten, viel auf der Stelle gesprungen, und es fühlt sich

so intensiv an. Wie die Stimme von Johnny Rotten. Zugeschliffene

Eckzähne. Geht gut los, das.

PhiN-Beiheft 2/2004: 53

Irgendwann kriegen die anderen das mit. Noch mehr Kids da

draußen, die sich jetzt auch alle so ein Weblog zulegen wollen,

obwohl sie gar nicht kapieren, was das ist und worum es geht. Sie

haben es halt mitbekommen, dass dort ein guter Sound ist und die

irrsten Leute miteinander können, und wenn man Glück hat, gibt es

Gigs, bei denen jeder jeden linkt. Das wollen sie auch haben. Obwohl

sie doch bisher immer nur im Proberaum der evangelischen

Jugendgemeinde in so einer Covercombo gespielt haben, das

Megabandrepertoire rauf und runter, sogar Kuschelrock. Schmeißen sie

alles weg jetzt, schneiden sich die Haare, kaufen sich auch so ein

wildes T-Shirt (die gibts nämlich jetzt schon zu kaufen) und

probieren es mit Punk. Aber man hört das noch, dass die früher

Kuschelcovers gemacht haben. Manchmal spielt sogar einer

Klampfenelsen-Folk, nur ein bisserl schneller. Klingt dann fast wie

Punk.

Die Typen, die das losgetreten haben, können nicht mehr. Guck dir

die an, denken sie, ein bißchen Wetgel von Stustustudioline aufn

Kopf und sie glauben, das reicht schon. Arschlöcher. Kriegen gleich

was in die Fresse. Musst du dir erst verdienen, ein Punk zu sein.

Ein paar Punks sind übrigens bald gestorben. Eines Morgens: nicht

mehr da. Einfach weg. Weiß keiner, wo sie geblieben sind. Im

Google-Cache spuken sie noch ein wenig, aber irgendwann sind sie

vergessen. Nur ein paar Veteranen kennen ihre Namen noch.

Selber Arschlöcher, sagen die Kids. Obwohl sie ein schlechtes

Gewissen haben, manchmal. Wir machen jetzt, sagen sie, New Wave. Das

hört man auch. Geht gar nicht anders, sie haben ja jahrelang in der

evangelischen Jugendgemeinde gespielt. Sind anders drauf. Zum

Beispiel nicht so viel Hass. Machen jetzt Spaßpunk. Machen sowieso

lauter neue Abteilungen auf. Neue deutsche Welle. New Romantics mit

Liebeskummereinträgen und Gedichten und so Zeug. Ein paar davon sind

gut, die meisten nicht einmal One-Hit-Wonder. Na ja.

Dann gibt es da noch die Meta-Punks. Die die Gesten

dekonstruieren, irgendwie rumspielen mit den Images, sich permanent

tarnen und enttarnen. Typische Kunsthochschüler eben, aber nicht

uninteressant. Leute mit französischen Namen oder so Fremdwörtern,

Anspielungen. Funktionale Gruppe, Le Sofa, Amor Oscuro Flagship

Store, Camp Catatonia. Komisches Zeug, was die machen, Sonderlinge,

kann nicht jeder mit, auch die Altpunks nicht, aber man weiß

voneinander, irgendwie sind wir doch Geschwister.

Irgendwann kommen auch die Organisierer. Bauen alternative

Vertriebswege, Vernetzung, Szene Szene. Lauter neue Indie-Labels.

Alles selbstgemacht. Klingt gut. Manchmal. Und manchmal klingt es

auch so öde nach Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme. Und wir wollten

doch den ganzen Scheiß nicht haben, Arbeit, Beschaffung, Maßnahme,

Lion's Club, Old Boys Netzwerk, Geschäftsmodelle. Und wer hat hier

eigentlich den Glam – die Typen, die auf der Bühne stehen oder die

Typen, die das Programmheft für den Club schreiben? Ein paar davon

sind übrigens schwer in Ordnung. Man liebt sie. Kaum zu glauben, wie

sie den Ratinger Hof immer noch am Leben halten. Haben wir

eigentlich gar nicht verdient, so oft, wie wir den Laden zerdeppert

haben.

PhiN-Beiheft 2/2004: 54

Schließlich: die Corporate Rock Bosse. Guckt euch da mal um,

sagen sie zu ihren Scout-Knechten. Da gibt's ein paar Leute in den

Unterstadtclubs, die sollten wir nicht verpassen. Heuert mal ein

paar von denen an. Wenns klappt, kommen wir groß raus, wenn nicht,

auch kein Verlust. Die Dieter Gornys also. Hey, bei uns könnt ihr

machen, was ihr wollt. Euer Video wird übrigens von Dolezal &

Rossacher gedreht. Die haben schon die Videos von den Stones

gemacht, ganz dufte knorke Kumpel, sieht vielleicht ein wenig

komisch aus auf den ersten Blick für euch, aber daran gewöhnt ihr

euch schon. Ja, da läuft unser Senderlogo immer mit bei euren

Videos, mittelbündiges Banner oben, aber dafür kümmern wir uns um

alles. Und jetzt macht mal. Das Copyright liegt übrigens bei

uns.

Ganz am Ende: ein paar ältliche Zausel in der Fußgängerzone. Zu

fertig, um es noch zu bringen. Alte abgewetzte Lederjacken,

irgendeine Misttöle, ein paar Dosen Bier. Aber immer noch ein

schöner Iro. Echt Kernseife, kein Gel. Du gehst vorbei und kannst es

kaum glauben, dass es die Typen immer noch gibt. Glotz nicht so,

zischt dir einer nach, wenn du fotografieren willst, musst du

löhnen. (Praschl

2003) |

Der Popkulturvergleich – die Reaktionen auf Praschls Eintrag zeigen es

– trifft und reflektiert offensichtlich ziemlich genau das

Selbstverständnis der Leser des Sofa blogger: Bloggen wird als Abgrenzung

gegenüber anderen Internet-Nutzern begriffen – wo diese Abgrenzung nicht

mehr über bestimmte Verhaltensweisen funktioniert, hilft nur noch die

ironische Selbstdistanzierung von dem, was inzwischen alle machen. Wie

genau die verschiedenen Formen der Selbststilisierung in der Weblog-Szene

nun auch aussehen mögen, sie stellt wohl jedenfalls eine mehr oder weniger

unumgehbare Taktik der Bewältigung ausufernder Diskursvielfalt durch

Selbstdistinktion dar – eine Taktik, die bis mindestens zum Dandytum des

ausgehenden 19. Jahrhundert zurückreicht, das bspw. Foucault als eine Form

des Wiederauflebens von Selbstpraktiken in der Moderne ansieht.42

3 Ausblick

Besonders der letzte Gedankengang zu den subjektkonstitutiven

Implikationen hat scheinbar weit vom Ausgangspunkt der Argumentation,

nämlich dem Verhältnis von 'geschlossenem' philologischem und 'offenem'

kulturellen Kommentar weggeführt. Damit ist die eingangs als Aufhänger

verwendete These von Gumbrecht, der zufolge das Internet eigentlich die

Fortsetzung des philologischen Kommentars mit anderen Mitteln betreibt,

zumindest stark relativiert. Interessant ist aber als abschließender

Rückbezug, dass es im Vergleich der beiden Kommentarformen so etwas wie

eine Dialektik von Offenheit und Geschlossenheit zu geben scheint: Der

philologische Kommentar setzt in seinen momentan avanciertesten

Formen meist auf die 'entgrenzenden' Möglichkeiten elektronischer

Hypertexte und im Extremfall sogar auf die Verfügbarmachung und Vernetzung

von kommentierten Text-Universen im Internet (vgl. z.B.

Hoffmann / Jörgensen / Foelsche 1993). Umgekehrt reduzieren Weblogs teilweise

recht brachial die Fülle der im Netz verfügbaren Texte auf die Standards

ihrer Diskursgemeinschaft. Während also der philologische Kommentar in

seinem geschützten Umfeld am Abbau von Hierarchien arbeitet, sind Weblogs

mit ihrer Aufrichtung beschäftigt.

PhiN-Beiheft 2/2004: 55

Vielleicht könnte eine Vermittlung zwischen den beiden divergierenden

Kommentarpraktiken einstweilen in der Empfehlung für die romanistische

Literaturwissenschaft43 bestehen, Weblogs verstärkt als Werkzeug der

philologischen Arbeit, sei es in der Lehre oder in der Forschung

einzusetzen. Dies bedeutet natürlich zunächst eine Domestizierung der

prinzipiellen Spielräume der Weblog-Praxis, die ich hier versucht habe

auszuloten. Vielleicht ist aber diese strukturelle Einschränkung unter

verstärkter Heranziehung von nicht im Internet

stehenden Texten als Objekt von Kommentaren auch mit einer Chance zur

semantischen Anreicherung der Kommentare verbunden.

Ich selbst bin nach einem inzwischen fast ein halbes Jahr dauernden

Selbstversuch als Weblog-Betreiber recht zuversichtlich, dass die

Versuchung für den Philologen, vorsichtig tastende und mit vertrautem

Theoriebestand abgesicherte Jagdzüge in die Weiten der Netzdiskurse zu

unternehmen, um sich neue topics anzueignen und sie in Verbindung

mit 'klassischen' Texten zu setzen, weder persönlich noch wissenschaftlich

schaden kann – die Angst, sich dabei im Cyberspace auf Nimmerwiedersehen zu

verlieren, sollte ja eigentlich allmählich überwunden sein.

Postscriptum (Anfang 2004)

Selbst im Abstand von wenigen Monaten zu den Weblog-Texten, auf die ich

hier eingegangen bin, wird deutlich, dass dieser Beitrag zu Weblogs,

abhängig von den neuesten Diskussionen, die dort seitdem geführt werden,

heute wohl schon wieder ganz anders aussehen könnte.44 Und nicht

nur innerhalb der 'Blogosphere' wird sich in einigen Monaten wieder

einiges verändert haben, sondern auch das Bloggen überhaupt als

derzeitiges Modephänomen der Netzkultur wird in einigen Jahren entweder in

größere Anwendungszusammenhänge integriert oder vielleicht auch weitgehend

aus der allgemeinen Aufmerksamkeit verschwunden sein.

Das alles stellt natürlich die Frage nach dem Sinn einer

wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Bloggen, zumal in einer

Perspektive des Kommentars, dem es ja, wie oben ausgeführt, nicht zuletzt

um kulturelle Traditionsbildung geht. Hierzu an dieser Stelle nur folgende Bemerkungen:

Die Art der Publikation des Beitrags zielte darauf, den Bezug von

verschiedenen Kommentarpraktiken innerhalb und außerhalb der Philologie

nicht nur theoretisch zu postulieren, sondern auch praktisch durch Nutzung

verschiedener etablierter Kommunikationswege durchzuführen. Dadurch, dass

der Beitrag parallel am Romanistentag vorgestellt und in meinem Weblog zur

Diskussion angeboten wurde, sollten zwei verschiedene

Diskursgemeinschaften, eine wissenschaftliche und eine 'bloggende',

gleichzeitig angesprochen werden. Die Reaktionen darauf waren verhalten,

sodass ich inzwischen bezüglich der Möglichkeit eines wirklichen

Austausches zwischen akademischer und nichtakademischer Kommentartradition

etwas skeptischer geworden bin.45 Das liegt

nicht so sehr an den Reaktionen seitens der Weblog-Szene, als dieser

Beitrag in meinem eigenen Weblog zur Kommentierung freigegeben wurde.46 Es liegt vielmehr daran, dass die

institutionalisierte Wissenschaft, insbesondere die Philologie, bis auf

wenige Ausnahmen47 mit gänzlich anderen, derzeit vor allem noch

printorientierten Rezeptionswegen arbeitet und in anderen, längerfristigen

Rezeptionszyklen denkt.

PhiN-Beiheft 2/2004: 56

Wahrscheinlich ist dies einfach eine Frage der

kommunikativen Ökonomie innerhalb jeder Disziplin und spricht nicht für

eine besondere Phobie gegenüber Neuen Medien innerhalb der deutschen

Romanistik. Um so etwas wie einen Dialog über die Grenzen akademischer

Institutionalisierung hinweg zu versuchen, müssen wohl parallele

Kommunikationsstrategien entwickelt werden, die verschiedenen diskursiven

Traditionen gerecht werden und zumindest fallweise auch verschiedene

Publikations- und Rezeptionsgeschwindigkeiten miteinander kurzzuschließen

versuchen. Das Ziel müsste darin bestehen, einerseits möglichst zeitnah zu

publizieren und die langsam mahlenden Mühlen wissenschaftlicher

Sammelveröffentlichungen durch Veröffentlichung im Internet abzukürzen, d.h.

für aktuelle Themen mit relativ kurzen Halbwertszeiten auch ein

'schnelles' Medium zu wählen. Andererseits müssten solche Publikationen

dennoch in Fachkreisen rezipiert werden – eine erste Entwicklung in diese

Richtung sind Online-Zeitschriften, die, wie Philologie im Netz,

eine relativ klassische Präsentationsform wissenschaftlicher Texte gewählt

haben. Längerfristig stellt sich natürlich die Frage, ob bzw. wie sich

durch das Publizieren im Netz das wissenschaftliche Schrifttum überhaupt

verändern wird.48

Doch auch im günstigsten Fall einer Rezeption dieses Beitrags

innerhalb der institutionalisierten akademischen Diskussion stellt sich

die weitere Frage nach dem Ort einer so aktualitätsgebundenen

Untersuchung. Kann dieser Beitrag – eine gewisse Dauer der Internetpräsenz

dieser Akten vorausgesetzt49 – überhaupt

noch von Interesse sein, wenn der Untersuchungsgegenstand 'Weblogs'

einmal in nicht allzu ferner Zeit marginal oder selbstverständlich

geworden ist oder sich in eine ganz andere, möglicherweise stärker

bildorientierte und somit ganz 'unphilologische' Richtung entwickelt hat

als dies von meiner heutigen Perspektive aus abschätzbar war? Schon heute

mutet es ja durchaus seltsam an, die euphorische, aber kurzlebige

Diskussion um Hypertextualität aus den neunziger Jahren50 nachzuvollziehen, obwohl sich noch vor

einigen Jahren offensichtlich kaum jemand, der sich mit dem Thema

beschäftigt hat, der euphorischen Einschätzung entziehen konnte, die

Zukunft der Literatur läge in erster Linie in den Netzen.

Ein möglicher Ausweg aus diesem Dilemma wäre der, den der im Artikel

mehrfach zitierte Medienwissenschaftler Hartmut Winkler gewählt hat,

nämlich seinen Beiträgen 'Verfallsdaten' zuzuweisen, die einer geschätzten

Aktualität des behandelten Themas entsprechen, und die Beiträge

konsequenterweise nach diesem Datum dem öffentlichen Zugang zu entziehen.

Ich vertraue jedoch hier eher auf die 'automatischen' Selektionsleistungen

des kulturellen Gedächtnisses im Zeitalter des Mediums Computer: Die

Wahrscheinlichkeit, dass diese Ausführungen in ein paar Jahren nicht mehr

relevant sind, ist – realistisch betrachtet – ziemlich groß. Dennoch

scheint es mir sinnvoll, die prinzipielle Zugriffsmöglichkeit auf Beiträge

wie diesen möglichst lange sicherzustellen. Das ist das letzte Stück

Netzutopie, das ich mir gestatte: Es geht um das Interesse,

mediengeschichtliche Momentaufnahmen für einen derzeit noch nicht

vollständig absehbaren Zweck zu archivieren.51 Vielleicht

werden sie ja nach Verlust ihres unmittelbaren Gebrauchswerts einmal mit

einem heute noch nicht kalkulierbaren medienhistorischen Tauschwert

ausgestattet.

PhiN-Beiheft 2/2004: 57

Bibliographie

Assmann, Jan (1995):

"Text und Kommentar: Einführung", in: Ders. / Burkhard Gladigow (Hg.):

Text und Kommentar. München: Fink, 9–33.

Benjamin, Walter

(1991): Das Passagen-Werk: Gesammelte Schriften V, hg. von Rolf

Tiedemann / Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt/M.: Suhrkamp (2

Bde.). [1935]

Bohnenkamp, Anne

(1997): "Textkritik und Textedition", in: Heinz Ludwig Arnold / Heinrich

Detering (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München: dtv,

179–203.

Borsò, Vittoria (Hg.)

(2001): Medialität und Gedächtnis: Interdisziplinäre Beiträge zur

kulturellen Verarbeitung europäischer Krisen. Stuttgart: Metzler.

Bourdieu, Pierre

(1979): La distinction: Critique sociale du jugement. Paris:

Minuit.

Burg, Thomas N.

(2003): "Weblogs: Next generation Webpublishing", in: Randgänge

[Weblog: http://randgaenge.net/stories/2003/09/21/weblogsNextGenerationWebpublishing.html,

23.9.2003].

Butler, Judith

(1997): The Psychic Life of Power: Theories in Subjection.

Stanford: Stanford UP.

Cehpunkt (Pseud.)

(2003): "Das Private wird öffentlich", in: Generation blogger

[Weblog: http://bloggern.de/archives/week_2003_07_06.html,

11.7.2003].

Chervel, Thierry

(2003): "Fallende Blätter: Das deutsche Feuilleton aus der Perspektive des

Internet", in: Perlentaucher [http://www.perlentaucher.de/artikel/1117.html,

20.9.2003].

Dünne, Jörg (2003):

Asketisches Schreiben: Rousseau und Flaubert als Paradigmen

literarischer Selbstpraxis in der Moderne. Tübingen: Narr.

Dünne, Jörg

(2003a): "Weblogs und der Wandel des Publizierens im Netz". Vortrag in

Basel im Rahmen der Vorlesung Theorie und Geschichte der Medien von

Prof. G.C. Tholen [Schriftfassung unter http://romblog.twoday.net/stories/106550/,

2.12.2003].

Eigner, Christian

(2002): "Wenn Medien zu oszillieren beginnen", in: Lettre

international 59, 109–110. Im Internet auch in: Texte zur

Wirtschaft – Blogging und die neue Medienkultur des Netzes [http://www.tzw.biz/www/home/article.php?p_id=2029,

23.9.2003].

Featherstone, Mike

(1998): "The Flâneur, the City and Virtual Public Life", in:

Urban Studies 35/5–6.

Foucault, Michel

(1971): L'ordre du discours. Paris: Gallimard.

Foucault, Michel

(1976): La volonté de savoir: Histoire de la sexualité 1.

Paris: Gallimard.

Foucault, Michel

(1994): "L'écriture de soi", in: Ders.: Dits et écrits, hg. von

Daniel Defert / François Ewald. Paris: Gallimard, Bd. 4, 415–430.

[1983]

PhiN-Beiheft 2/2004: 58

Genette, Gérard

(1982): Palimpsestes: La littérature au second degré. Paris:

Seuil.

Google Technology

(2003): "Our Search" [http://www.google.com/technology/,

23.9.2003].

Grésillon, Almuth

(1998): "Literarische Handschriften im Zeitalter ihrer technischen

Reproduzierbarkeit. Von der Mimesis zur Simulation", in: Andreas Kablitz /

Gerhard Neumann (Hg.): Mimesis und Simulation. Freiburg: Rombach,

255–275.

Gumbrecht, Hans

Ulrich (2003): Die Macht der Philologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Heidegger, Gerald

(2003): "Bloggen im 18. Jahrhundert", in: Telepolis [http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/15601/1.html,

15.9.2003].

Heidegger, Gerald

(2003a): "Karl Kraus und die Blogger", in: Telepolis [http://www.heise.de/tp/deutsch/special/med/15906/1.html,

6.11.2003].

Hoffmann, Dirk /

Jörgensen, Peter / Foelsche, Otmar (1993): "Computer-Edition statt

Buch-Edition. Notizen zu einer historisch-kritischen Edition – basierend

auf dem Konzept von hypertext und hypermedia", in:

editio 7, 211–220.

Kantel, Jörg

(2002): "Archäologie des Bloggens", in: Texte zur Wirtschaft – Blogging

und die neue Medienkultur des Netzes [http://www.tzw.biz/www/home/article.php?p_id=2028,

23.9.2003].

Kantel, Jörg (2003

[update 9.9.]): "Was ist RSS?", in: Schockwellenreiter [Weblog: http://www.schockwellenreiter.de/webdesign/rss.html,

23.9.2003].

König, Thomas (2003):

"Weblogs – was sie sind und was sie können. Eine kleine Bestandsaufnahme",

in: Malmoe on the web – Topstories [http://www.malmoe.org/artikel/top/518,

20.9.2003].

Krämer, Sybille

(2000): "Das Medium als Spur und als Apparat", in: Dies. (Hg.): Medien

– Computer – Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue

Medien. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 73–94.

Krüger, Alfred

(2003): "Massensterben bei den Blogs?", in: Telepolis [http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/on/15849/1.html,

15.10.2003].

Landow, George P.

(1997): Hypertext 2.0. Baltimore: Johns Hopkins UP.

Lejeune, Philippe

(2000): "Cher écran...": Journal personnel, ordinateur, Internet.

Paris: Seuil.

Lüdeke, Roger [o.J.]:

"Kommentar", in: Kompendium der Editionswissenschaften [http://www.edkomp.uni-muenchen.de/CD1/C/Kommentar-C-RL-print.html,

20.9.2003].

PhiN-Beiheft 2/2004: 59

Mosel, Stephan

("Moe") (2003): "Über den Einsatz von Weblogs in institutionalisierten

Lernprozessen [mit Kommentaren]", in: Bildungsblog [Weblog: http://bildung.twoday.net/stories/5022/,

23.9.2003].

Most, Glenn W. (Hg.)

(1999): Commentaries. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Neumann, Gerhard /

Weigel, Sigrid (Hg.) (2000): Lesbarkeit der Kultur:

Literaturwissenschaften zwischen Kulturtechnik und Ethnographie.

München: Fink.

Porombka, Stefan

(2001): Hypertext: Zur Kritik eines digitalen Mythos. München:

Fink.

Praschl, Peter

[o.J.]: "What th f**ck is Le Sofa Blogger? / What th f**ck is a

weblog?", in: Le sofa blogger / Sofa: A Virtual Hangout [Weblog: http://sofa.digitalien.org/sofablog/what.html].

Praschl, Peter

(2003): "Verschwende deine Jugend (7'' inch demo)", in: Sofa

[Weblog: http://arrog.antville.org/stories/420423/,

23.9.2003].

Praschl, Peter

(2003a): "Das einzige Problem der Madame Bovary...[und Kommentare]", in:

Sofa [Weblog: http://arrog.antville.org/stories/515249/,

16.9.2003].

Reuß, Roland (2000):

"Vom letzten zum vorletzten Wort: Anmerkungen zur Praxis des

Kommentierens", in: Textkritische Beiträge 6, 1–14.

Stierle, Karlheinz

(1990): "Les lieux du commentaire", in: Gisèle Mathieu-Castellani /

Michel Plaisance (Hg.): Les commentaires et la naissance de la

critique littéraire. Paris: Amateurs de livres, 19–30.

Supatyp (Pseud.)

(2003): "Internetz 1 – Feujetong 0", in: Supatyp – außen Topics, innen

Geschmack [Weblog: http://mark.antville.org/stories/520973/,

25.9.2003].

Tholen, Georg

Christoph (2002): Die Zäsur der Medien. Kulturphilosophische

Konturen. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Tobi (Pseud.) (2003):

"Petition für ein Ende der privaten (ie. non-public) Weblogs auf

Antville.org [und Diskussion]", in: Toblerone [Weblog: http://tobi.antville.org/stories/380524/,

13.5.2003].

Walker, Jill (2003):

"Final Version of a Weblog Definition", in: jill/txt [Weblog: http://huminf.uib.no/~jill/archives/blog_theorising/final_version_of_weblog_definition.html,

28.6.2003].

Winer, David (2002

[update]): "The History of Weblogs", in: Weblogs.com

[Weblogverzeichnis: http://newhome.weblogs.com/historyOfWeblogs,

20.9.2003].

Winkler, Hartmut

(1997): Docuverse. Zur Medientheorie der Computer. München:

Boer.

PhiN-Beiheft 2/2004: 60

Winkler, Hartmut

(1997a): "Von Pull zu Push", in: Telepolis [auch unter: http://www.uni-paderborn.de/~winkler/push.html,

20.9.2003].

Winkler, Hartmut

(2003): "Medium Computer" [Vortrag in der Reihe Understanding New

Media, Nixdorf-Forum Paderborn; http://www.uni-paderborn.de/~winkler/compmed2.html,

20.9.2003].

Zeglovits, Wolfgang

(2003): "Quo vadis Weblog", in: Malmoe on the web – Erlebnispark

[http://www.malmoe.org/artikel/erlebnispark/535,

20.6.2003].

Übersicht über im Artikel erwähnte Weblogs

2 oder 3 Dinge, die wir über Weblogs wissen [http://convers.antville.org/]

Bildungsblog [http://bildung.twoday.net/]

Confessional virtuel (französisch) [http://joueb.com/confessionnal/]

efimera (spanisch) [http://www.efimera.org/]

Erratika [http://www.erratika.de/]

Ethno::log [http://sonner.antville.org/]

generation blogger [http://www.bloggern.de/]

IfThenElse (portugiesisch) [http://www.asseptic.org/blog/]

L'œil de mouche (französisch) [http://mouche.joueb.com/]

Mimima moralia (Adorno-Lektüregruppe, zugangsbeschränkt) [http://empire.antville.org/].

Mosaikum [http://www.mosaikum.org/]

owrede_log (Persönliches Weblog von Oliver Wrede von der FH Aachen)

[http://weblogs.design.fh-aachen.de/owrede/]

Randgänge [http://randgaenge.net/]

Romblog [http://romblog.twoday.net/]

Sofa (Le Sofa Blogger) [http://arrog.antville.org/]

Toblerone [http://tobi.antville.org/]

Wasted Comments Dump [http://commentsdump.antville.org/]

PhiN-Beiheft 2/2004: 61

Weitere erwähnte Internet-Links zum Thema "Weblogs"

Antville [Kostenloser Anbieter mit eigenem Server (z.Zt. belegt)

und eigener Software: http://www.antville.org/]

Blogger [in Grundversion kostenloser Anbieter mit eigenem Server:

http://www.blogger.com/]

Blogoo [Weblogsuchmaschine, Entwicklung inzwischen eingestellt: http://www.blogoo.de/]

Blog Project [Weblogserver der Universität Stanford: http://www.stanford.edu/dept/itss/projects/blog/]

Blogtalk [Internationale Weblogtagung in Wien im Mai 2003 (Fortsetzung im Juli 2004),

organisiert von Thomas N. Burg: http://www.blogtalk.net/]

Fachbereich Design der FH Aachen [Seminarweblogs auf Initiative von

Oliver Wrede: http://seminare.design.fh-aachen.de/]

Fakultät Medien an der Uni Weimar, Weblogserver [Fakultätseigener

Weblogserver mit Antville-Software: http://antville.medien.uni-weimar.de/]

Internet Archive [http://www.archive.org/]

Movable Type [in Grundversion kostenlose Software zum Betrieb auf eigenem Server:

http://www.movabletype.org/]

Nitle Weblog Census [Weblogverzeichnis, das weltweite Weblogzahl zu

erfassen versucht: http://www.blogcensus.net/]

Personal Web Publishing Systeme und Weblogs [Medienpädagogisches

Seminar der Uni Augsburg im WS 2003/04 unter Leitung von Sebastian

Fiedler, http://personalwebpublishing.mediapedagogy.com/]

Radio Userland [Kostenpflichtige Software, auf Wunsch mit

Servernutzung: http://radio.userland.com/]

Seminar-Weblogs des Fachbereich Design der FH Aachen [http://seminare.design.fh-aachen.de/]

Twoday.net [Kostenpflichtiger Anbieter mit eigenem Server (Ableger

von Antville): http://www.twoday.net/]

Weblogs.com [Weblogverzeichnis, unterhalten von Davis Winers Firma

Userland, die auch die Software Radio Userland produzieren:

http://www.weblogs.com/]

PhiN-Beiheft 2/2004: 62

Anmerkungen

1 Eine erste Schriftfassung dieses Vortrags

wurde am 27.9.2003 unter http://romblog.twoday.net/stories/79057/

online gestellt; Ziel war, eine unmittelbare Diskussionsmöglichkeit des

Beitrags im Internet, d.h. in Weblogs zu schaffen. Für die

endgültige Fassung des Beitrags gilt folgender Umgang mit Links: Für die

Argumentation des Beitrags wesentliche Weblogtexte und -layouts werden im

Wortlaut zitiert bzw. per Screenshot im Text abgebildet, auf andere

Beiträge wird per Link verwiesen. Für die Aktualität dieser externen Links

kann keine Gewähr übernommen werden.

2 Vgl.

allgemein zur Unterschiedung von instrumentellem Mediengebrauch und

medialer Welterzeugung Krämer (2000).

3 Das

Kapitel "Kommentieren" ist zuvor bereits unter dem Titel: "Fill Up Your

Margins! About Commentary and Copia" erschienen in Most (1999: 443–453).

4 Zur

Krise des traditionellen philologischen Kommentars vgl. Reuß (2000); zu Perspektiven, die

Krise evt. durch elektronische Editionen zu überwinden, vgl. Hoffmann /

Jörgensen / Fölsche (1993) und Grésillon (1998). Vgl. zudem den Beitrag von Harald Saller in diesem Band.

5 Eine

grundlegende Klärung des Begriffs findet sich bei Lüdeke [o.J.], dem ich wesentliche

Anregungen für diesen Beitrag verdanke.

6 Vgl.

zu dieser historischen Funktionsbestimmung des Kommentars Lüdeke [o.J.], der sich seinerseits auf Hans-Gert Roloff beruft.

7 Zur

'Geschlossenheit' vs. 'Offenheit' von Kommentaren vgl. Lüdeke [o.J.]

8 Vgl.

den Überblick bei Bohnenkamp (1997), die auch auf die critique génétique eingeht.

9 Vgl.

zum Paradigma der 'Lesbarkeit' von Kultur bilanzierend Neumann / Weigel (2000).

10 Die

inhärenten Probleme das synthetischen Entwurfs Winklers sind für den

Zusammenhang dieser Diskussion nebensächlich: Sie könnten allerdings darin

zu finden sein, dass es zwar nicht falsch, letztlich aber auch nicht

ausreichend ist, Computer allein im Rahmen des Symbolischen zu denken,

weil sich hinter dem Symbolischen immer noch eine grundlegende mediale

Kluft zum digitalen Prozessieren von Daten auftut, die zwar nicht anders

als symbolisch bewältigt werden kann, aber dennoch in einer irreduziblen

Alterität zum Symbolischen steht (vgl. hierzu Tholen 2002: 58). Für die

Analye des Feldes der symbolisch strukturierten Medienpraxis hat diese

irreduzible Differenz jedoch, so weit ich das absehen kann, keine

unmittelbaren Folgen – Winklers Akzentsetzung scheint mir heuristisch

jedenfalls sehr fruchtbar.

11

Vgl. hierzu auch den explizit medientheoretischen Ansatz von Borsò (2001), mit dem sie sich

kritisch gegen Assmann zu profilieren versucht.

12 Es

existieren im Bereich der Romania auch konkurrierende französische bzw.

spanische Neologismen wie "joueb" bzw. "bitácora", die sich aber

offensichtlich gegen den Anglizismus nicht durchsetzen konnten.

13 Der

Begriff steht hier in Anführungszeichen, weil die Frage, ob die so

genannten Werkzeuge generell und auch in diesem speziellen Fall für einen

bereits festgelegten Zweck entwickelt werden oder ob nicht technische

Möglichkeiten auch ihnen korrespondierende Zwecke hervorbringen,

bewusst offen gelassen werden soll. Zu einer kritischen Hinterfragung der

Bedeutung des Werkzeugbegriffs für das Selbstverständnis der Informatik

vgl. Winkler (2003).

PhiN-Beiheft 2/2004: 63

14

Vgl. die Ausführungen des Weblog-Pioniers David Winer (