|

Beiheft 3/2006 Herausgegeben von Peter Schneck Vanitas vs. optische Sensation Zu den Stilleben von Sebastian Stoskopff (1597–1657)* von Jörg Völlnagel

PhiN-Beiheft 3/2006: 2

VorwortAkademische Vorstellungen, das bilden wir uns heute ein, sind überwunden; wir sind frei, den Künstlern der Vergangenheit all die Freiheiten einzuräumen, die wir angeblich auch den Zeitgenossen gönnen. Doch ganz so ist das nicht: Man braucht nur die herrliche Berliner Gemäldegalerie zu durchschreiten auf der Suche nach einem ihrer eindrucksvollsten Schätze; und man wird das Bild nicht finden; denn es ist zwar groß, aber gerade angesichts seiner Maße ist darauf enttäuschend wenig zu sehen. Der Urheber des Gemäldes ist nicht einmal richtig vergessen, aber auch nicht in Köpfen und Herzen präsent. Vor allem aber passt das Berliner Bild ebenso wenig wie seine anderen Gemälde zu anderen Bildern. Vom Kunstwollen war der Maler vielleicht schlicht nicht vorgesehen, zumal er sich nicht einmal korrekt in eine der nationalen Schulen fügt: Deutschsprachig lebte er vor allem im inzwischen französischen Elsass und in den linksrheinischen Gebieten der heutigen Bundesrepublik. Sein Œuvre könnte gut bei den Holländern Unterschlupf finden; aber dass er nicht zu ihnen gehört, sieht man an jedem Bild. Neben Flegels minutiöse Meisterwerke passen seine Gemälde schon von ihrem erstaunlichen Format her nicht. Kurzum: es ist eben eine Crux mit Sebastian Stoskopff. Zur eigenen Schande muss ich sogar gestehen, dass dieser Sonderling nicht mit einem Wort in meinem eigenen Buch über das Thema seines Lebens, über das Stillleben, vorkommt. Dabei hat die ganze Gattung noch immer einen schweren Stand, so sehr man auch beschreien mag, dass die alten Wertungen nicht mehr gelten. Man nutzt Stillleben als Lückenbüßer in der Galerie, nicht als Anziehungspunkte. Wenn schließlich noch nicht einmal eine schlüssige Botschaft von einem Bild ausgeht, dann fehlt dafür die Geduld. Doch erinnere ich mich mit Begeisterung an einen Nachmittag, als die Berliner Gemälde noch auf Ost und West verteilt waren: Da stellte sich Jörg Völlnagel im Kunsthistorischen Institut ein und meinte, wir müssten unbedingt schnell nach Dahlem; denn da gebe es eine Sensation: Das war der Berliner Stoskopff; den hatte man aus dem Depot geholt und an die Stelle unserer Version des Sebastians von Georges de la Tour gehängt: Der Raum war ideal, auch wenn das Bild fast dessen Dimensionen sprengte: Streng wirkte es, verlangte Muße und eine Sensibilität, die der Autor der nun folgenden Untersuchung in seinen verschiedenen Berufen und in seinem Leben aufzubringen weiß. Das mag er vielleicht mit dem polnischen Autor Zbigniew Herbert gemein haben, der uns manchmal nahe bringt, wenn etwas Wichtiges, etwas Wesentliches geschieht – und sei es auch nur ein ruhiges, statisches Stillleben.

PhiN-Beiheft 3/2006: 3 Eine Studie ist entstanden, die es sich mit dem kunsthistorischen Handwerkszeug und mit den Schlussfolgerungen nicht leicht macht. Sie zeugt von einer Wesensverwandtschaft eines Menschen, der zunächst die Goldschmiederei und erst dann die Kunstgeschichte gelernt hat und deshalb vielleicht besonders fasziniert von den Gegenständen Stoskopffs war. Bei seinem Lehrer, der ich wenigstens für eine gewisse Zeit sein durfte, stieß er beim Deuten ohnehin auf Skepsis; denn dass alle Malerei oder wenigstens alle Stillleben nur die Vergänglichkeit beschwören, das fand ich weder in den Quellen, noch in den Bildern. So ist denn ein Text entstanden, der sich vor Schnellschüssen hütet, der von einer bewundernswerten Klugheit ist und dem es gelingen möge, dass man dem Sonderling, dem alten Säufer Stoskopff Platz geben möge, damit seine schillernden und irritierenden Gemälde die Aufmerksamkeit erhalten, die ihnen gebührt. Eberhard König

PhiN-Beiheft 3/2006: 4

1 Einleitung

Jahrhundertelang gemäß akademischer Doktrin gering geschätzt, erfreut sich die Gattung Stilleben heute in der Kunstwelt wie auf dem Kunstmarkt großer Beliebtheit. Zahlreiche Ausstellungen und Publikationen beleuchten die große künstlerische Bandbreite dieser dekorativen Gemälde, ohne sich jedoch ihrer Interpretation in gleicher Weise eingehend und offen anzunehmen. "Ritual invocations of vanitas sometimes constitute the sole critical act", so urteilt Norman Bryson über den gegenwärtigen durchschnittlichen Stillebenkatalog (Bryson 1990: 8). Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts geriet auch die frühe deutsche Stillebenmalerei durch große Ausstellungen massiv ins Blickfeld der Kunstöffentlichkeit. Die Frankfurter Retrospektive zu Georg Flegel (1566–1638) von 1993/94 und die große Ausstellung des Schaffens von Sebastian Stoskopff (1597–1657) in Straßburg und Aachen anläßlich seines 400. Geburtstages dürfen als herausragende Belege dieser Entwicklung gelten. Mit einer 1996 erschienenen Werkmonographie (Hahn-Woernle 1996) und dem Katalog der Ausstellung in Straßburg und Aachen (Kat. Straßburg 1997) liegen zwei umfassende Untersuchungen von Stoskopffs Werk vor, die die Basis für jede Beschäftigung mit diesem Maler bilden. Im Gegensatz zu archivalischer Forschung, Katalogisierung seiner Werke und deren Vergleich mit zeitgenößischen Stilleben werden künstlerische Aspekte in Stoskopffs thematisch eingeschränktem Œuvre auch in diesen Publikationen nicht hinreichend berücksichtigt: Der Untersuchung von formalen Kriterien wie Komposition, Farbgebung und Lichtführung, der materiellen Beschaffenheit der dargestellten Gegenstände sowie deren optischen Qualitäten wurde bislang zu wenig Beachtung geschenkt, obwohl gerade in ihnen die Blicksensation Stoskopffscher Stilleben ihren Ursprung hat.

PhiN-Beiheft 3/2006: 5 Zentrales Kapitel der vorliegenden Arbeit ist deshalb eine ausführliche Werkbetrachtung. Stoskopffs Werk wird im Folgenden nach thematischen und kompositionellen Kriterien in neun Gruppen eingeteilt. Diese werden jeweils anhand eines eingehend beschriebenen Beispiels auf das Spezifische an Thema oder Komposition hin untersucht, um so der Eigenheit Stoskopffscher Stillebenmalerei näher zu kommen. Dabei steht das Interesse des Künstlers am ästhetischen Spiel mit dem Dargestellten, dessen Materialität und Form sowie Verhältnis zu Licht und Farbe im Vordergrund. Der stereotypen Interpretation von Stoskopffs Stilleben als Vanitas und moralisierende Allegorie wird in einem weiteren Hauptkapitel seine meisterhafte Darstellung optischer Phänomene entgegengestellt, die für seine Zeitgenossen von übergeordneter Bedeutung waren. Von Sebastian Stoskopff sind nahezu ausschließlich Stilleben bekannt, ihnen galt offenbar sein ungeteiltes künstlerisches Augenmerk. Es ist daher keine übertriebene Erwartung, in seinem Werk nach der Essenz jahrelanger künstlerischer Auseinandersetzung mit der Gattung Stilleben zu suchen. Dieser Suche sollen mit dem vorliegenden Artikel einige Beobachtungen hinzugefügt werden.

2 Sebastian Stoskopff im Licht der kunsthistorischen ForschungBis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein wurde die Stillebenmalerei für gering erachtet und in ihren unterschiedlichen Ausprägungen weitgehend vergessen. Maßgeblich die von Charles Sterling konzipierten Pariser Ausstellungen Les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle 1934 im Musée de l´Orangerie und La Nature Morte de l´antiquité à nos jours 1952 in der Orangerie des Tuileries sowie sein aus letzterer Ausstellung entstandenes Stilleben-Buch (Sterling 1959) legten dann erst die Fundamente für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Bereits im Frühjahr des Jahres 1934, wenige Monate vor der ersten Pariser Ausstellung, waren in der Amsterdamer Ausstellung De helsche en de Fluweelen Brueghel zwei Stilleben von Sebastian Stoskopff zu sehen, die aufgrund der falsch gelesenen Signatur aber dem unbekannten Meister A. Kopff zugeschrieben wurden. Nichtsdestotrotz charakterisiert der kurze Abschnitt von Pieter de Boer im zugehörigen Ausstellungskatalog den Stil der beiden Tafeln treffend: Ihre eigenartige, fast geheimnisvolle Stimmung mache sie der Arbeit nur weniger Künstler vergleichbar, so daß sich das künstlerische Umfeld des ihm unbekannten Malers nicht erschließe (de Boer 1934: 63). Nachdem jedoch noch während der Ausstellung die Signatur als diejenige Stoskopffs erkannt worden war, kauften die Straßburger Museen eines der beiden Gemälde an, das von Charles Sterling zusammen mit einem weiteren Straßburger Stilleben von Stoskopff noch im selben Jahr in der Pariser Ausstellung mit der richtigen Zuschreibung gezeigt werden konnte (Kat. Paris 1934: 147–149).

PhiN-Beiheft 3/2006: 6 Obwohl Sebastian Stoskopff zu seiner Zeit ein überaus geschätzter Meister war und seine Werke im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert in zahlreichen namhaften Sammlungen vertreten waren, darunter auch in den kaiserlichen Gemäldegalerien in Wien und Prag sowie im Cabinet du Roi des französischen Sonnenkönigs und im Palais Cardinal Richelieus (vgl. Hahn-Woernle 1996: 39 ff.; Kat. Straßburg 1997: 224–226), fiel er für mehr als zweihundert Jahre nahezu vollkommenem Vergessen anheim. Bis in das 20. Jahrhundert war eine Passage in Joachim Sandrarts Teutscher Academie, seinem 1675 in Nürnberg erschienenen Traktat mit Künstlerviten, die einzige bekannte Nachricht über das Leben des Sebastian Stoskopff. Die Wiederentdeckung des Malers ging von seiner Heimatstadt Straßburg aus, wo der Ankauf zweier Gemälde im Jahr 1931 den Anlaß gab, sich näher mit dem Maler zu befassen (Haug und Riff 1932: 7–8). Abbé Joseph Brauner, leitender Archivar und Bibliothekar der Stadt Straßburg, publizierte umfangreiche archivalische Recherchen zu Stoskopff, zeichnete erstmals ein plastisches Bild seiner Person und stellte neben den durch Sammlungsinventare schriftlich bezeugten Arbeiten vier erhaltene Werke des Malers vor (Brauner 1933: 27–40 und Anm. 142a). Seinem bekannten Œuvre konnten relativ rasch weitere signierte Werke zugeführt werden, da aufgrund der eigenwilligen Signatur – StosKopff – Bilder von ihm häufig mit falscher Zuschreibung ausgestellt oder publiziert wurden. So führt beispielsweise das Künstlerlexikon von Bénézit noch in der Neuauflage von 1999 zwei Stilleben aus den Musées du Havre unter dem Namen Hoskopff, während andere seiner Bilder in derselben Ausgabe unter Stoskopff verzeichnet sind (Bénézit 1999: VII, 191 und XIII, 285). Hans Haug, vor und nach der deutschen Besatzung Straßburgs im Zweiten Weltkrieg Direktor der Straßburger Museen, machte sich Stoskopffs Werk zu seinem Hauptanliegen. 1948 veröffentlichte er seine Erkenntnisse in einem umfangreichen Aufsatz, der in einen biographischen und einen künstlerischen Teil gegliedert ist und in einem Œuvre-Verzeichnis bis dahin bekannte sowie in Inventaren schriftlich bezeugte Werke von Stoskopff auflistet (Haug 1948: 23–72). In den folgenden Jahren erschienen zahlreiche Artikel von Haug zu wiederentdeckten Werken, die er 1961 noch einmal zusammenfassend darstellte (Haug 1952: 137–150; Haug 1959: 283–292; Haug 1961: 22–35; Haug 1965: 75–82). Für Hans Haug war Sebastian Stoskopff in erster Linie elsässischer Künstler, der die verschiedenen Einflüsse seiner Wanderschaft zu einer eigenständigen Ausprägung von Stilleben legiert und in seiner Straßburger Zeit zum Höhepunkt seines Schaffens gebracht hatte. In den Sujets seiner Bilder traditionell, sei es der vergeistigte Charakter seiner Stilleben, den außer ihm kein anderer Spezialist dieser Gattung vor Jean Baptiste Siméon Chardin (1699–1779) erreicht und der die am unteren Ende akademischer Hierarchie angesiedelte Stillebenmalerei aufgewertet habe. Aus diesen Gründen sieht Hans Haug Stoskopff in der Tradition der großen oberrheinischen Künstler seit dem Mittelalter (vgl. Haug 1948: 58–59; vgl. auch Dupeux 1997: 22–27).

PhiN-Beiheft 3/2006: 7 Charles Sterling konstatiert, daß im Werk des vielschichtigen und einflußreichen Künstlers Stoskopff keine kontinuierliche Entwicklung auszumachen ist; dabei sei Stoskopff derjenige der frühen Pariser Stillebenmaler gewesen, der die engsten Verbindungen zur niederländischen Malerei hatte sowie die Möglichkeit, deren künstlerische Innovationen mit seinem Repertoire zu verbinden (Sterling 1959: 74). Während Sterling ihn als am französischen Geschmack geschulten deutschen Künstler faustischen Wesens charakterisierte (Sterling 1959: 46)1, beschäftigte sich Michel Faré vor allem mit Stoskopffs Pariser Zeit (Faré 1962: I, 89–90, 101–111, 127; Faré 1974: 115–134), untersuchte seine Beziehungen zu französischen Stillebenmalern und ordnete sein Werk in die französische Malerei der Zeit ein.2 Die Untersuchungen von Gerhard Bott zu den Stillebenmalern in Daniel Soreaus Hanauer Werkstatt (Bott 1962: 27–93; Bott 1993: 234–240; Bott 1997: 60–75; Bott 2001: passim) und von Wolfgang J. Müller zum Flegel-Umkreis in Frankfurt (Müller 1956) brachten grundsätzliche Erkenntnisse zu Stoskopffs Ausbildung und künstlerischem Umfeld in Hessen. Anläßlich der Frankfurter Flegel-Ausstellung 1993/94 wurden die Beziehungen unter den Stillebenmalern der Mainregion im frühen 17. Jahrhundert erneut diskutiert. In ihrem Beitrag zeigt Michèle-Caroline Heck anhand einiger Bild-Vergleiche, daß der Einfluß Flegelscher Kompositionen auf Stoskopff genau bestimmt werden kann (Heck 1993: 241–246). Der kleine Katalog der Idsteiner Stoskopff-Ausstellung von 1987 rückte die Sammlertätigkeit des Grafen Johannes von Nassau-Idstein und dessen Auftraggeberschaft für Stoskopff ins Blickfeld (Berger 1987: 34–63; vgl. auch Müller 1987: 10–33). Diese Gesichtspunkte stehen auch im Mittelpunkt der Artikel von Christel Lentz, die diesbezüglich neue Aspekte herausarbeiten und die ersten eigenhändigen Schriftstücke von Stoskopff publizieren konnte (Lentz 1994a: 163–172; Lentz 1994b: 3–11). Christopher Wrights Annäherung an Sebastian Stoskopff wirkt schematisch; komprimierte Einschätzungen des Malers wie "Stoskopff´s art is unique. [...] being a totally isolated painter working in a style verging on the naïve" greifen in ihrer Überzeichnung zu kurz (Wright 1985: 94). Ähnlich verhält es sich mit seiner künstlerischen Einordnung der Stoskopffschen Stilleben, die Wright schlicht als gemalte Alltagserfahrung betrachtet. Die umfassendste Publikation zu Sebastian Stoskopff stellt die Monographie von Birgit Hahn-Woernle dar, die in einführenden Kapiteln zu Leben und Werk die Stoskopff-Forschung zusammenfaßt, in Teilen vervollständigt und um einen eigenen Interpretationsansatz ergänzt. Im akribisch zusammengestellten Werkverzeichnis führt Hahn-Woernle mehrere bislang unpublizierte Zuschreibungen an Stoskopff auf und vergrößert sein erhaltenes Œuvre auf 69 Bilder (Hahn-Woernle 1996: 103–271). PhiN-Beiheft 3/2006: 8 Ein Katalog ausgeschiedener Werke nennt 34 weitere Stilleben, die Stoskopff im Laufe der Zeit zugeschrieben, seinem Œuvre von Birgit Hahn-Woernle jedoch wieder genommen wurden; schließlich stellt die Autorin vier Stilleben als mögliche Arbeiten von Stoskopff zur Diskussion (Hahn-Woernle 1996: 273–289). Die 1997 in Straßburg und Aachen gezeigte Stoskopff-Retrospektive wartete ebenfalls mit einigen neuen Zu- und Abschreibungen auf. Der von Michèle-Caroline Heck verfaßte Katalog der ausgestellten Werke (Kat. Straßburg 1997: 131–207) stellte vermehrt auch künstlerische Kriterien in den Mittelpunkt. Ein dem Katalog vorangehender Textteil beschäftigt sich in zehn Aufsätzen verschiedener Autoren mit unterschiedlichen Aspekten aus Leben und Schaffen des Malers (vgl. vor allem Heck 1997: 28–59; Thuillier 1997: 16–21; Böhmer 1997: 94–107; Citroen 1997: 108–117; Mette 1997: 126–129).

3 Zum Leben und künstlerischen Umfeld des Malers

PhiN-Beiheft 3/2006: 9 Neben den Informationen aus Joachim Sandrarts Teutscher Academie basiert die Forschung zu Stoskopffs Leben weitgehend auf der Arbeit von Joseph Brauner, der mit seinem Quellenstudium wesentliche Elemente der Biographie zugänglich gemacht hat. Sebastian wurde als drittes Kind der Eltern Martha und Georg Stoskopff geboren und am 31. Juli 1597 in der Straßburger Kirche Alt-St. Peter getauft (Brauner 1933: 11 und 42). Es muß ein weltoffenes Elternhaus gewesen sein, da der Vater seit 1590 als Einspänniger, das heißt als berittener Kundschafter und Kurier, im diplomatischen Dienst der Freien Reichsstadt Straßburg stand und in vielen Missionen sowohl für den Magistrat als auch für Privatpersonen in ganz Europa unterwegs war (Brauner 1933: 9–10; vgl. zuletzt Heck 1997: 28–29). Im Dezember 1614 wandte sich der Vater mit der Bitte an den Rat der Stadt Straßburg, seinen begabten Sohn Sebastian, dessen Kunstfertigkeit er mit der Vorlage graphischer Arbeiten unterstrich, zum Maler und Baumeister ausbilden zu lassen, da dies nicht in seinem Vermögen stehe (Brauner 1933: 11 und 42). Sandrart schließt daraus fälschlicherweise, Sebastian Stoskopffs Vater sei Maler gewesen. Da Georg Stoskopff jedoch nur wenige Monate nach seiner Eingabe an den Magistrat unter Hinterlassung eines beträchtlichen Schuldenberges starb (Brauner 1933: 10), muß das Wort Vermögen in diesem Zusammenhang auf die finanzielle Situation bezogen werden. Im Dezember 1615 verzeichnen die Ratsprotokolle, daß sich Sebastian seit Juni des Jahres bei dem Wallonen Daniel Soreau in Hanau aufhalte und dort nach einer erfolgreichen Probezeit fünf Jahre lang in Malerei, Architektur und anderen Künsten unterwiesen werden solle.3 Die hierfür fälligen 100 Reichstaler übernahm die Stadt Straßburg, vermutlich in der Hoffnung, anschließend einen fähigen Baumeister in ihren Diensten zu wissen (Brauner 1933: 11, 15, 42–43). Die damaligen Beziehungen zwischen den Städten Straßburg und Hanau waren vielfältig, und Daniel Soreau war offenbar auch in Straßburg ein bekannter und geschätzter Mann.4 Daß Soreau ein guter Maler gewesen sei, betont Sandrart ebenso wie dessen Verdienste um Bau und Planung der Neustadt Hanau:

Trotz überlieferter Vielseitigkeit5 dürfte der Stillebenmalerei in Soreaus Werkstatt ein gewichtiger Anteil zugekommen sein; so nennt das Nachlaßinventar der Witwe Susanna Soreau 1621 mehrheitlich Früchte-, Blumen- sowie Tierbilder (vgl. zuletzt Bott 2001: 28–29; vgl. auch Bott 1962: 31–32), und die Werke seiner Schüler zeigen überwiegend Stilleben. Die Region am Main war mit den Hanauer Malern sowie Georg Flegel und seinem Umkreis in Frankfurt somit ein wichtiges Zentrum früher Stillebenmalerei und mutmaßlich ein bedeutender Markt für Bilder derlei Sujets. PhiN-Beiheft 3/2006: 10 Bis heute ist es nicht überzeugend gelungen, bestimmte Werke von Stoskopff in die Hanauer Periode zu datieren (vgl. zuletzt Heck 1997: 30–33; Bott 1997: 68 und 72). Auch die Werke der anderen Schüler von Soreau, darunter dessen Söhne Jan, Isaak und Peter, werden deutlich später datiert, und für den Lehrmeister selbst kann kein einziges Bild als gesichert gelten.6 Die ergiebigsten Rückschlüsse auf die Arbeitsweise der Werkstatt lassen sich aus den Stilleben von Peter Binoit ziehen, der dort zu Stoskopffs Lehrzeiten wohl als Geselle tätig war und dessen signierte Werke aus den Jahren 1611–27 stammen (vgl. zuletzt Bott 2001: 46–84 und 196–212; Bott 1997: 66–70; Heck 1997: 30–31). Von dem ebenfalls bei Daniel Soreau tätigen Frans Godin, besser bekannt unter der italianisierten Version seines Namens, Francesco Codino, sind datierte Werke aus den Jahren 1621–24 erhalten (vgl. Bott 2001: 59–61, 78–82 und 213–222; Bott 1993: 235 ff.; Bottari 1964: 107–114). Stoskopffs fünfjährige Ausbildung bei Daniel Soreau endete vorzeitig, da der greise Meister im März 1619 verstarb. Wie Sandrart zu berichten wußte, leitete Stoskopff fortan die Werkstatt, beendete angefangene Werke und kümmerte sich um die Ausbildung der Lehrlinge, unter denen sich auch der junge Sandrart selbst befand (Sandrart 1675: I, 310). Es ist davon auszugehen, daß Stoskopff mindestens bis Dezember des Jahres 1620 in Soreaus Werkstatt arbeitete, so lange der mit der Stadt Straßburg geschlossene Ausbildungsvertrag lief; möglicherweise führte Stoskopff die Werkstatt sogar bis zum Tod der Witwe Soreau im September 1621 (vgl. Heck 1997: 30). Offenbar wollte er sich anschließend in der Mainregion niederlassen, denn im Jahr 1622 ersuchte er die Stadt Frankfurt um Aufnahme als Beisasse, einem Status unterhalb der Bürgerrechte. Doch das Gesuch wurde abschlägig beschieden (vgl. Hahn-Woernle 1996: 15 und 35), so daß Stoskopff nach Frankreich weiterzog. Sandrart faßte die nächsten beiden Lebensjahrzehnte von Stoskopff in einem Satz zusammen: Er reiste durch Frankreich nach Paris, unternahm von dort aus eine Italienreise, auf der er 1629 in Venedig mit Sandrart zusammentraf, und ging schließlich von Paris aus wieder in seine Heimatstadt Straßburg zurück. Indirekt bestätigt werden Sandrarts Informationen durch Besitzinventare Pariser Bürger, in denen Werke von Stoskopff sehr zahlreich verzeichnet sind (vgl. Hahn-Woernle 1996: 38–40; Kat. Straßburg 1997: 224–227). Ansonsten ist über seine Pariser Zeit nur wenig bekannt, vor allem zur ersten Phase zwischen 1622 und 1629 existieren keinerlei Dokumente. Es ist davon auszugehen, daß sich der Maler im Pariser Quartier St. Germain-des-Prés niedergelassen hat, wo zu dieser Zeit die meisten Zugereisten lebten. Wie Michèle-Caroline Heck belegen konnte, wohnte Stoskopff jedoch zumindest zeitweilig im Marais.7

PhiN-Beiheft 3/2006: 11 In dem Gebiet rund um die Kirche St. Germain, die damals noch außerhalb der Stadtmauern – auf der Wiese – lag, entstand zu Beginn des 17. Jahrhunderts wegen der strikten Haltung der innerstädtischen Zünfte eine Künstlerkolonie, in der sich viele Maler von auswärts aufhielten, so auch in großer Zahl Religionsflüchtlinge aus Flandern. Hier dürfte die frühe französische Stillebenmalerei entscheidende Anregungen aus den Niederlanden erfahren haben. Motivische und stilistische Ähnlichkeiten der Bilder geben Aufschluß über Beziehungen unter den Pariser Stillebenmalern der Zeit: Neben den aus Antwerpen stammenden Malern Pieter van Boucle und Jean-Michel Picart kann Stoskopff vor allem mit Franzosen wie Jacques Linard sowie den deutlich jüngeren Lubin Baugin und Louise Moillon in Austausch gestanden haben (vgl. v. a. Haug 1948: 30–32 und 46–47; Faré 1974: 120–124; Hahn-Woernle 1996: 51 und 65 ff.; Heck 1997: 35–40). Auf seiner Italienreise dürfte Stoskopff neben Venedig auch andere wichtige italienische Städte – der Grand Tour, wie Haug vermutet (Haug 1965: 76) – besucht haben, für einen Stillebenmaler ein sehr ungewöhnliches Unterfangen (vgl. Heck 1997: 34). Auf diesem Wege könnte er mit der Malerei der Caravaggio-Nachfolge in Kontakt gekommen sein, deren Einfluß in Stoskopffs Bildern sich in Farbgebung und Personendarstellung bemerkbar macht (vgl. v. a. Haug 1952: 140–142). Aufgrund der Beeinflussung durch niederländische Stillebenmalerei wird für Stoskopff auch eine Reise in die Niederlande in Betracht gezogen (zuletzt Schwarz 1987: 38), für die es jedoch keine weiteren Anhaltspunkte gibt, da Einflüsse der niederländischen Kunst ebenso durch sein Umfeld in Hanau und in Paris erklärt werden können. Zweifelsfrei nachweisen konnte Michèle-Caroline Heck dagegen Stoskopffs Aufenthalt in Troyes (Heck 1997: 34–35). Quelle ist die 1633 veröffentlichte Véritable Narré de ce qui s'est passé en la conversion de Me Jean Rochette, le plus Ancien advocat de Troyes, die unter anderem von dem gescheiterten Versuch berichtet, Sebastian Stoskopff zum Katholizismus zu bekehren. Demnach hatte sich der Maler 1633 in Diensten des Baron Guichard du Vouldy in dessen Schloß bei Troyes befunden; möglicherweise war Stoskopff an der Ausstattung des Landschlosses beteiligt. In Anbetracht der Tatsache, daß ein 1650 erstelltes Nachlaßinventar der Sammlung des Jean-Baptiste de Bretagne 22 Werke von Stoskopff aufführt, hält Hahn-Woernle auch einen längeren Aufenthalt des Malers in Lothringen für denkbar, wo Jean-Baptiste als commissaire des guerres und Kunsthändler tätig war (Hahn-Woernle 1996: 16 und 38–39). Sein Status in Paris als Fremder ohne Niederlassungsrecht dürfte für Stoskopff auf Dauer problematisch gewesen sein, weshalb er sich wiederholt an Fürstenhöfe verdingt hat. Möglicherweise liegt hier auch der Grund für den Ortswechsel nach Straßburg.8

PhiN-Beiheft 3/2006: 12 Offensichtlich wollte er seine Arbeit dort auf eine andere Basis stellen , denn am 11. Februar des Jahres 1641 trat er der Straßburger Zunft der Goldschmiede, Kunsthandwerker und Maler Zur Steltz bei (Brauner 1933: 21 und 44), weshalb die Rückkehr in seine Geburtsstadt für das Jahr 1640 angenommen wird. Es entspann sich ein Streit darüber, ob der Neuankömmling der Zunft ein Meisterstück abzuliefern habe. Die protokollierten Auseinandersetzungen ziehen sich bis zu einem Kompromiß weit ins Jahr 1642 hinein: Statt der Anfertigung eines Meisterstückes schenkte Stoskopff dem Rat der Fünfzehner zum Ausgleich ein Bild für die städtische Ratsstube, welches am 13. Oktober 1642 präsentiert werden konnte. Dabei hatte sich Stoskopff weitgehend durchgesetzt, denn die Zunft wurde ob ihres Verhaltens mit einem Verweis belegt, während der Maler für sein "über die massen schones kunstgemähl" aus der städtischen Münze entlohnt wurde (Brauner 1933: 21–22 und 44–46). Aus einer Beschreibung von 1713 geht hervor, daß es sich bei dem im Zuge der französischen Revolution im Hôtel de Ville verbrannten Gemälde um ein Küchenstück handelte, offenbar ein so repräsentatives Werk, daß es auch als Stilleben vollkommen selbstverständlich im städtischen Ratssaal aufgehängt wurde:

Die Streitigkeiten mit Zunft und Zünftigen, die in dem Neuankömmling nicht zu Unrecht einen Konkurrenten fürchteten, waren offenbar endgültig beigelegt, denn im Jahr 1647 wurde Sebastian Stoskopff sogar zum Beisitzer des Ehrsamen Gerichts der Zunft Zur Steltz gewählt (Brauner 1933: 22 und 44). Im Rahmen seiner Zunftmitgliedschaft wie im familiären Bereich war Stoskopff von Goldschmieden umgeben: Seine Schwester Martha hatte 1635 Nicolas Riedinger, einen der besten Straßburger Goldschmiede geheiratet, und Stoskopff selbst stärkte diese verwandtschaftliche Beziehung, indem er 1646 Anna Maria, die Tochter Riedingers aus erster Ehe, heiratete. Ein Jahr später wurde dem Paar die Tochter Anna Maria geboren, deren drei Taufpaten alle aus Goldschmiede-Familien stammten (vgl. Brauner 1933: 23, 41–42, 46). Auf Stoskopffs Malerei scheint sich diese Umgebung inspirierend ausgewirkt zu haben: Gold- und Silberwaren erscheinen fortan häufig in seinen Bildern, und einige davon lassen sich den Goldschmieden seines Umfeldes zuordnen (vgl. Brauner 1933: 23; Haug 1961: 32; Haug 1978: Introduction; Citroen 1997). In Straßburg traf Stoskopff auf intellektuell und künstlerisch gebildete Kreise; Auftraggeber und Sammler seiner Gemälde fanden sich ebenso im Straßburger Bürgertum wie unter deutschen Fürsten. PhiN-Beiheft 3/2006: 13 Anfang der 1640er Jahre wird Stoskopff Graf Johannes von Nassau und Idstein kennengelernt haben, der im Zuge des Dreißigjährigen Krieges all seine Gebiete verloren und in Straßburg Schutz und Exil gefunden hatte. Nachdem er vom Kaiser wieder in seine Rechte eingesetzt worden war, kehrte der Landesfürst im Dezember 1646 in seine Residenz nach Idstein zurück. Neben dem Wiederaufbau seines vom Krieg verwüsteten Landes widmete sich der kunstsinnige Graf der Anlage eines Schloßgartens sowie dem Aufbau einer Kunstkammer und Gemäldesammlung.9 Dafür tätigte er Ankäufe auf dem Kunstmarkt und beauftragte Künstler direkt, so auch Sebastian Stoskopff, zu dem Graf Johannes eine enge Beziehung hatte (vgl. Berger 1987: 43–45; Lentz 1994a: 163–172; Lentz 1994b: 3–11). Daß der Graf viele Bilder von Stoskopff besessen habe10, berichtet bereits Sandrart. Schon in Straßburg hatte Graf Johannes bei Stoskopff Bilder in Auftrag gegeben; davon zeugt ein Brief, den ein Straßburger Mittelsmann am 21. Mai 1647 an den Grafen nach Idstein schrieb und in dem sich eine Beschreibung zweier Bildnisse findet, die Stoskopff vom Grafen und dessen zweiter Ehefrau vor deren Rückkehr in ihre Residenz angefertigt hatte.11 Von Stoskopffs Wertschätzung durch Johannes von Nassau-Idstein kündet vor allem die Sandrartsche Episode von dem Geschenk zweier Bilder im Jahre 1651 an den Habsburger Kaiser Ferdinand III.; daß der Graf Werke von Stoskopffs Hand auswählte, bezeugt sowohl seine hohe Meinung von diesem Künstler als auch den repräsentativen Charakter von dessen Bildern. Für das Jahr 1652 ist ein weiterer Auftrag des Grafen an Stoskopff belegt (vgl. Lentz 1994a: 167; Lentz 1994b: 7). So verwundert es nicht, daß dieser auch vor Ort in Idstein für Johannes tätig war. Bis 1994 war der Aufenthalt in Idstein ausschließlich durch Nachricht von seinem dortigen Tod und eine Notiz in einem Straßburger Sammlungsinventar belegt.12 Drei eigenhändige Schriftstücke von Stoskopff – die einzigen eigenhändigen Notizen des Malers überhaupt – belegen nun seine Anwesenheit in Idstein zwischen April 1656 und Januar 1657.13 In den Straßburger Ratsakten taucht der Name Sebastian Stoskopff letztmalig im März 1655 auf: Er hatte der städtischen Kasse Kapital geliehen, dessen Zinsen traditionell in Naturalien ausbezahlt wurden. Da für die Jahre 1650 bis 1655 die regelmäßige Auszahlung von Wein an Stoskopff vermerkt ist (vgl. Brauner 1933: 23–24), wird seine Abreise in den Taunus im Zeitraum zwischen April 1655 und März 1656 liegen; Christel Lentz verweist diesbezüglich auf eine Reisegesellschaft aus Straßburg, die im Februar 1656 nach Idstein gekommen war (Lentz 1994b: 8). Stoskopff wurde in Idstein nicht zum Hofmaler berufen und wohnte im Gegensatz zu einigen anderen Künstlern im Dienste des Grafen auch nicht an dessen Idsteiner Hof. Darauf verweisen Gerüchte, die nach Stoskopffs Tod in Idstein kursierten und von der angeblichen Ermordung des Malers durch den Wirt seiner Herberge Zum Löwen handelten. PhiN-Beiheft 3/2006: 14 Das Idsteiner Kirchenbuch vermerkt unter dem Datum des 11. Februar 1657 Stoskopffs Beerdigung "zu ungewöhnlicher Zeitt ohne gesang und klang", da er "sich an Brandewein zu tod gesoffen".14 Daß der Wirt des Löwen, Balthasar Moyses, an dem unwürdigen Ableben des Malers einen "hochprozentigen" Anteil gehabt haben kann, mag die Gerüchte angeheizt haben.15 Der Wirt scheint deshalb auch verhört worden zu sein, ohne daß sich daraus eine aktenkundige Klärung des Falles ergeben hätte. Erst knapp zwanzig Jahre später zeitigte Stoskopffs Tod in Idstein ein makabres Nachspiel, dem im Rahmen eines Hexenprozesses auch der Wirt Balthasar Moyses zum Opfer fiel. Eine der Hexerei angeklagte Witwe beschuldigte den Wirt des Satanskultes und sagte aus, daß er für den Mord an Stoskopff vom Teufel gelobt worden sei. Die Inquisition bestrafte Moyses daher mit der Höchststrafe: Verbrennen bei lebendigem Leibe (vgl. Brauner 1933: 25–26; Berger 1987: 60–61; Hahn-Woernle 1996: 21–22 und 37).

4 Die Stilleben von Sebastian Stoskopff: Eine Werkbetrachtung in neun AbschnittenDas kritische Werkverzeichnis von Hahn-Woernle katalogisiert 69 erhaltene Werke von Stoskopff, Heck spricht von "etwa 60 Bildern" (vgl. Hahn-Woernle 1996: 8; Heck 1997: 28). Hinzu kommen weitere Zuschreibungen vor allem aus dem Kunsthandel, die teilweise sehr fragwürdig erscheinen. Den vorliegenden Ausführungen liegen der Straßburger Katalog von Heck und das Werkverzeichnis von Hahn-Woernle zugrunde. Dabei wird keine Untersuchung der zwischen Hahn-Woernle und Heck strittigen Zuschreibungen angestrebt, sondern eine Werkbetrachtung, die Charakter und Eigenart von Stoskopffs Œuvre verdeutlichen will und dabei auf unstrittig für Stoskopff gesicherten Bildern basiert. Von den derzeit bekannten Gemälden sind zehn durch Inschriften sicher datiert. Eine Reihe von Werken trägt die sich immer gleichende Signatur StosKopff, sie gelten als vom Maler eigenhändig signiert; Hahn-Woernle zählt davon 29 Werke, während Heck nur 26 nennt.16 Die zeitliche Einordnung der undatierten Werke stellt ein Problem der Stoskopff-Forschung dar, weil der Maler immer wieder auf eigene Kompositionsschemata und Bildideen zurückgriff. Eine lineare Entwicklung seines Œuvres ist dadurch nur schwer nachvollziehbar und die Datierung der Bilder oft spekulativen Charakters. In der folgenden Darstellung wird deshalb auf eine chronologische Ordnung von Stoskopffs Werk verzichtet; stattdessen werden in neun Abschnitten kompositionelle und thematische Gruppen gebildet, die jeweils anhand einer exemplarischen Arbeit eingehend betrachtet werden.

PhiN-Beiheft 3/2006: 15 Diese Werkgruppen haben keinen ausschließlichen Charakter; die Werke können den Kriterien auch mehrerer Gruppen entsprechen. Für bestimmte Werkgruppen ergeben sich aufgrund inschriftlich datierter Gemälde zeitliche Anhaltspunkte. Alle von Stoskopff signierten Werke zeigen Stilleben. Darüber hinaus muß er auch als Porträtmaler tätig gewesen sein: ein Brief vom 21. Mai 1647 belegt die Anfertigung eines Doppelporträts des Grafen Johannes von Nassau-Idstein und seiner Frau Anna. Durch eine Beschreibung der Bildnisse17 vermittelt dieser Brief einen Eindruck seiner Porträtkunst, ebenso ein Stich nach dem verlorenen Original von Stoskopff.18 Ein Porträt vom Maler Stoskopff wird auch im Nachlaßinventar des Grafen von Idstein aufgeführt.19 Da bislang kein Bildnis von Stoskopffs Hand ausfindig gemacht werden konnte, bleibt seine Handschrift als Porträtmaler jedoch ungewiß. Stoskopffs hauptsächliches Interesse galt unzweifelhaft der Stillebenmalerei.

Monumentalisierte Objekte des täglichen Lebens Am häufigsten finden sich in Stoskopffs Werk bildfüllende Darstellungen eines Alltagsgegen- standes, oft aus dem Bereich Küche bzw. Nahrungsmittel. Um ein besonders eindrucksvolles Exemplar handelt es sich bei der Erdbeerschale in Straßburg (Abb. 1) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 1, 132; Hahn-Woernle 1996: Nr. 4, 110): Auf einer schmalen durchlaufenden Holzplatte steht eine weiße Schale mit blauer Bemalung, vermutlich chinesisches Porzellan der Wan Li-Periode oder sogenanntes Kraak-Porzellan. Die Schale ist mit großen grünen Blättern ausgelegt, die über den Rand hinausragen und auf denen sich ein hoher, gleichmäßig geschichteter Berg roter und weißer Erdbeeren mit kurz abgeschnittenen Stielen häuft. Das Bild wird von einem dunklen, bräunlich-olivfarbenen Fond undefinierbar hinterfangen. Das Licht fällt direkt von links auf die Schale, so daß diese einen Schlagschatten wirft und die linke Hälfte der Erdbeeren mehr im Licht, die rechte mehr im Schatten liegt. Die weißen, unreifen Erdbeeren befinden sich zum größten Teil auf der helleren Seite und dienen Stoskopff zur farblichen Strukturierung des Früchteberges, während auf der dunklen, undifferenzierteren Seite rote Früchte überwiegen. Auf der Oberfläche der Erdbeeren entstehen kleine, sehr helle Lichtreflexe, die den Früchten Glanz verleihen. PhiN-Beiheft 3/2006: 16 Die Erdbeerschale nimmt den gesamten Bildraum ein und wirkt dadurch ausgesprochen monumental. Dabei ist sie ganz leicht aus der Mitte nach links verschoben, eine kleine Asymmetrie, die dem Bild eine belebende Wirkung verleiht und das ohnehin größere Gewicht der hellen linken Seite ausgleicht. Die Verschiebung aus der Mittelachse wird von Stoskopff auch dadurch ausponderiert, daß er auf der rechten Seite eines der großen, den Schalenrand überlappenden Blätter so positioniert, daß der Abstand des Blattes zum rechten Bildrand genau dem Abstand der Schale zum linken Bildrand entspricht. Es handelt sich also bei aller Simplizität des Motivs um ein stringent durchkomponiertes und ausgewogenes Bild, dessen klare Farbgebung – leuchtendes Rot der Erdbeeren, leicht gebrochenes Blau der Porzellanbemalung und dunkelgrünes Laub – vor dunklem Hintergrund zu seiner Monumentalität beiträgt. Vor allem zu Beginn seines Schaffens dürfte Stoskopff die Darstellung von Früchteschalen bevorzugt haben, die ein beliebtes Motiv der frühen Stillebenmalerei waren und in großer Zahl auch in der Hanauer Werkstatt entstanden sind (vgl. die Abb. 2 und Abb. 3).20 Stoskopffs Bilder mit der Darstellung von Alltagsobjekten sind von kleinem Format – meist zwischen 20 x 30 und 50 x 60 cm. Von undefinierbarem Dunkel hinterfangen, entsteht Räumlichkeit allein durch den dargestellten Gegenstand, der monumental den Bildraum ausfüllt. Farbpalette und Beleuchtung sind warm und gedämpft, gelegentlich haben die einzelnen Objekte kräftigere Lokalfarbigkeit. Die dargestellten Gegenstände sind jedoch nicht nur in formaler Hinsicht bildfüllend, sondern auch in inhaltlicher, da Stoskopff die volle Aufmerksamkeit des Betrachters auf ein Objekt lenkt. Da es sich meist um keine wertvollen oder exotischen Dinge handelt, liegt der Reiz dieser Bilder in ihrer optischen Präsenz. Es zeugt vom Selbstbewußtsein eines Malers, sich ganz auf seine künstlerische Fähigkeit zu verlassen, dem Dargestellten solche Unmittelbarkeit zu verleihen, daß es über den realen Wert erhoben wirkt. Unterschiedlichste Gegenstände kommen in ähnlicher Bildanlage vor: ein hölzerner Zuber und ein Rechaud (Abb. 5, 6 und 7), Lebensmittel (Abb. 8 und 9) sowie Muscheln, eine Spanschachtel und ein Römer (Abb. 10, 36 und 40). Drei inschriftlich auf das Jahr 1644 datierte Gemälde belegen, daß sich Stoskopff dieses Bildschemas auch in seinem späteren Werk bedient hat (Abb. 11, 33 und 34).

Gelegentlich verwendet er diese Kompositionsform auch zur Darstellung mehrerer, gleichrangig nebeneinander stehender Gegenstände. Um eine solche Arbeit handelt es sich bei den Pendants in Le Havre (Abb. 12 und 13) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 25 und 26, 176–177; Hahn-Woernle 1996: Nr. 63 und 64, 254–257). Die zwei Bilder zeigen auf nahezu quadratischer Leinwand einen gedeckten Tisch. Ohne Überschneidungen bietet Stoskopff vor schwarzem Hintergrund verschiedene Gegenstände dar, die teilweise auf Zinntellern, teilweise auf der für Stoskopff typischen bildparallelen Holzplatte liegen. PhiN-Beiheft 3/2006: 17

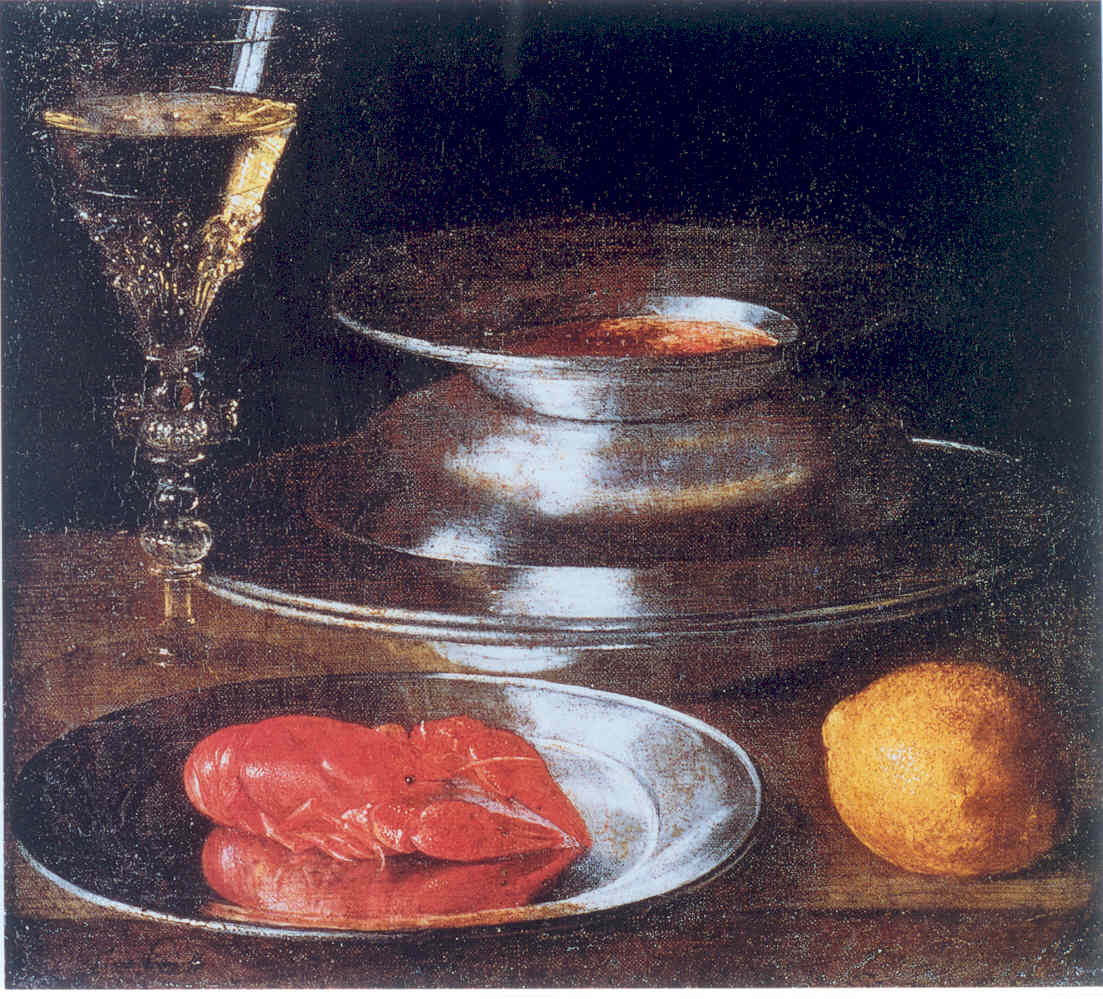

Das eine Bild (Abb. 12) zeigt am linken vorderen Rand des Tisches einen glänzenden Zinnteller, auf dem ein roter Flußkrebs liegt; rechts daneben befindet sich eine Zitrone. In der hinteren Bildhälfte sind drei Zinnteller übereinander gestapelt: einer bedeckt umgekehrt den untersten, so daß uns verborgen bleibt, welche Speise dort warmgehalten wird; ein kleinerer zuoberst enthält eine bräunlich-rote Sauce. Am linken Bildrand steht ein mit Weißwein gefülltes venezianisches Glas. Ein ähnliches Glas mit entsprechendem venezianischen Zierrat und einer etwas schlankeren, höheren Kuppa, die ebenfalls mit Weißwein gefüllt ist, findet sich auf der rechten Seite des anderen Bildes wieder (Abb. 13). Dort liegt am linken vorderen Bildrand, leicht über die Kante des Holzes ragend, ein kleines Brot; direkt daneben, nur durch einen haarfeinen Zwischenraum vom Brot getrennt, steht ein Zinnteller mit einem reifen Apfel und rundherum drapierten Walnüssen. Hinten auf dem Tisch befindet sich ein größerer Zinnteller mit einem Stück Käse. In Komposition, Farbe und Form sind beide Bilder spiegelbildlich aufeinander bezogen: Größe und Platz der Zinnteller entsprechen sich in beiden Bildern ebenso wie die Weingläser; Zitrone und Brötchen, Krebs und Apfel sowie Käse und Sauce stehen in farblicher Beziehung zueinander. Korrespondenzen gibt es auch innerhalb der Bilder selbst. Der sich im Zinnteller perfekt spiegelnde Krebs greift das Mittel der Spiegelung auf, und zwischen den Gegenständen eines jeden Bildes bestehen formale wie farbliche Diagonalbezüge. In diesen Kompositionen schöpft Stoskopff den Bildraum vollständig aus, ohne daß die dargestellten Gegenstände bedrängt wirken oder ihre solitäre Wirkung verlieren. PhiN-Beiheft 3/2006: 18 Die dargestellten Gegenstände dienen Stoskopff in erster Linie als Vorwand für das optische Spiel mit Licht und seinen Reflexen, welches die Präsenz beider Gemälde genauso bedingt wie die spannungsvolle Relation zwischen den einzelnen Gegenständen. Stoskopff verleiht den Gegenständen solcher Bilder durch Beleuchtung und Glanz sowie Auswahl und Zusammenstellung21 eine Würde, die sie in ihrer ästhetischen Opulenz über ihren materiellen Wert erhebt. Das einzelne Objekt erhält durch seine isolierte Anordnung monumentalen Charakter; die Gegenstände nehmen ohne nennenswerte Überschneidungen auratisch ihren Platz im Gemälde ein (vgl. auch die Abb. 14, 15, 16, 17 und 18). In diesen Bildern ist Stoskopff am ehesten der frühen spanischen Stillebenmalerei eines Sánchez Cotán oder eines Zurbarán vergleichbar.

Bilder mit Büchern und Graphiken Das erste datierte Gemälde von 1625 (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 2, 134; Hahn-Woernle 1996: Nr. 8, 118–120; Haug 1948: Nr. 1, 60) könnte ebenso der Werkgruppe der monumentalisierten Objekte wie den Bildern mit Büchern und Graphiken zugerechnet werden, die in Stoskopffs Werk zahlreich vertreten sind. Das Bild zeigt auf einer durchlaufenden bildparallelen Holzplatte drei Bücher und eine Kerze vor schwarzem Fond (Abb. 19).

Die weiße, schon weit niedergebrannte Kerze, die am vorderen linken Rand mit Wachs auf dem Holz des Tisches festgeklebt wurde, ist gerade erloschen; ein dünner Rauchfaden steigt vom Docht auf. Das Zentrum des Bildes nehmen drei gänzlich verschiedene Bücher ein: Auf der Tischplatte liegt ein sehr dickes Exemplar mit Goldschnitt, das in einen weichen hellen Ledereinband eingeschlagen wurde, der mit verknoteten Lederriemen verschlossen ist. Im Hintergrund steht ein großes Buch in dunkelbraunem Leder horizontal auf dem vorderen Buchschnitt, was zur Aufbewahrung von Büchern unüblich, für ein Bücherarrangement aber von darstellerischem Wert ist, weil sich das Buch so aus einem ungewohnten Blickwinkel zeigt. An das dunkelbraune Exemplar angelehnt steht auf dem dicken Buch ein aufgeschlagener längsformatiger Band mit der Darstellung eines Bauern aus den radierten Capricci von Jacques Callot (1617/21) auf dem rechten Blatt (zu den Capricci von Callot vgl. Böhmer 1997: 94–96; Lieure 1924: IV, Nr. 214–263 [1re série] und Nr. 428–477 [2e série], hier Capriccio Nr. 239/453). PhiN-Beiheft 3/2006: 19 Die durchscheinende Kontur einer Druckplatte auf der unbedruckten linken Seite läßt erkennen, daß auf deren Vorderseite ebenfalls ein Stich zu denken ist. Stilleben mit Kerze und Büchern rufen Vanitas-Interpretationen auf den Plan, die jedoch in diesem Falle durch die unprätentiöse Anordnung der Gegenstände und die Konzentration auf das geöffnete Buch konterkariert werden. Dabei wölbt sich dessen linke Seite dem Betrachter plastisch entgegen und scheint in ihrer realistischen Darstellung viel mehr zum Umblättern einzuladen, als die Vergänglichkeit des Seins vor Augen zu führen. Für Sebastian Stoskopff werden Bücher zu einem prägenden Bildelement, deren Darstellung ihn wie die gemalte Abbildung von Stichen22 immer wieder erneut beschäftigte (Abb. 20, 21, 22, 26, 38 und 39). Dabei sind es vor allem Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Büchern, die Stoskopff zur Auseinandersetzung mit diesem Thema und zu Variationen in Größe, Form, Farbe, Einband sowie ihrer Stellung und Lage im Bild animiert zu haben scheinen. Ein jüngst entdecktes Bücherstilleben mit graphischen Darstellungen, von Stoskopff signiert und 1644 datiert (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 30, 184–185), belegt das fortdauernde Interesse des Malers an diesem Thema.

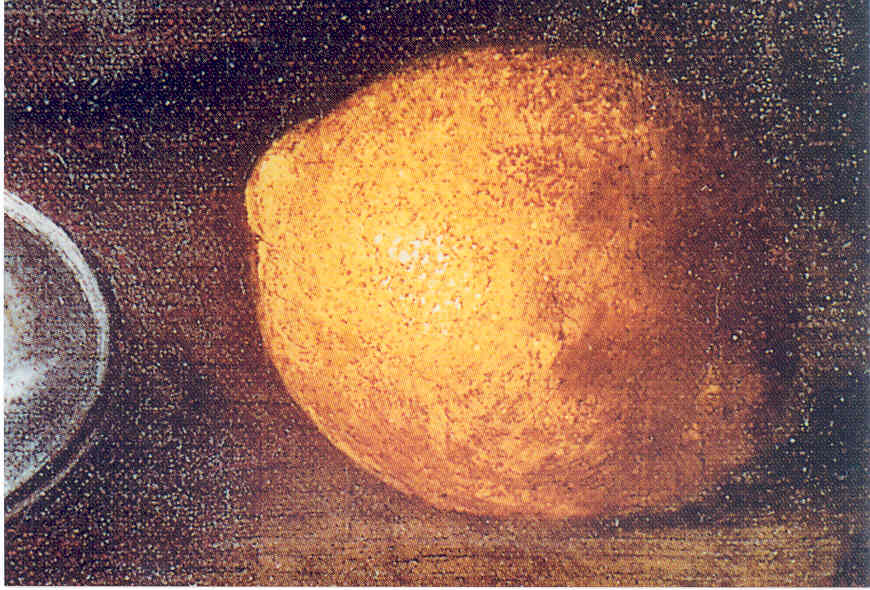

Repräsentative Formate: Das räumlich gestaffelte Küchenstück Auf einem durchlaufenden hölzernen Bord liegt in der linken vorderen Ecke eine Orange mit grünem Blattwerk (Abb. 23). Rechts daneben, etwas zurückgesetzt, steht eine große runde Metallschale, die mit Wasser gefüllt ist. Sie ist teilweise von einem diagonal in die Bildtiefe ausgerichteten Brett bedeckt, auf dem ein sehr großer Karpfen liegt. Am rechten vorderen Bildrand steht ein Holzzuber, von drei Reifen aus Weidenruten zusammengehalten und ebenfalls mit Wasser gefüllt. Zwischen Schale und Zuber sind zwei violette Schalotten mit grünen Stielansätzen drapiert. Im Hintergrund der linken Bildhälfte baut sich ein hölzerner Kasten auf, dessen rechte Kante in einer rasanten perspektivischen Verkürzung nach links hinten verläuft. Auf dieser Kastentruhe befinden sich ein zur Hälfte mit Rotwein gefülltes venezianisches Glas, ein großer runder Brotlaib und ein Messer, dessen Klinge vom Brot verdeckt wird. Die Truhe ist von einer dunklen Ziegelmauer hinterfangen, die auf der rechten Seite bündig mit dem Möbel abschließt. Der restliche Bildhintergrund ist undefinierbar dunkel und könnte einen weiter in die Tiefe gehenden Raum andeuten. PhiN-Beiheft 3/2006: 20 Hinter dem Zuber positioniert Stoskopff eine weitere rechteckige Kastentruhe, etwas höher als die linke, so daß die darauf stehende beige-schwarz glasierte tönerne Grape bis fast an den oberen Bildrand reicht. Die Elemente des Bildes sind somit auf verschiedenen Ebenen in die Höhe wie in die Tiefe gestaffelt. In der Farbgebung des Bildes herrschen tonige Erdfarben vor, von denen sich die rötlichen Gegenstände abheben: der tiefrote Wein, die rötliche Orange sowie die violetten Schalotten. Akzente setzt Stoskopff auch in der Lichtführung, die einige Gegenstände wie mit einem Spotlight aus dem Dunkel des Raumes heraushebt. Die Bildmitte bleibt dagegen leer und dunkel. Wie aus drei kleineren Stilleben zusammengesetzt, präsentiert jede Ebene ein eigenes Arrangement: Links oben Brot, Messer und Weinglas, wie sie Stoskopff zusammen mit einer Korbflasche auch in einem anderen Stilleben darstellt (Abb. 8); rechts oben ein Stilleben mit Grape, die der Maler mit verschiedenen Gemüsesorten ebenfalls an anderer Stelle aufgreift (Abb. 9); unten ein Stilleben mit Karpfen und Holzzuber, die beide von Stoskopff häufig dargestellt wurden.

Eine räumliche Erschließung des Bildes wie in dem beschriebenen Exemplar in Lyon (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 9, 148–149; Hahn-Woernle 1996: Nr. 15, 136–137) nimmt Stoskopff häufiger vor. Die datierten Küchenstücke von 1626 und 1640 (Abb. 24 und 25) sowie die Große Vanitas von 1641 (Abb. 26) geben zudem zeitliche Anhaltspunkte, die darauf verweisen, daß sich Stoskopff dieser Kompositionsform zu verschiedenen Zeiten bediente. Da alle diese Gemälde große Formate aufweisen, läßt sich vermuten, daß er dieses Kompositionsschema zur Gliederung großer repräsentativer Bilder entwickelte, während er bei kleineren Formaten eine schlichtere Anordnung der Gegenstände bevorzugte.

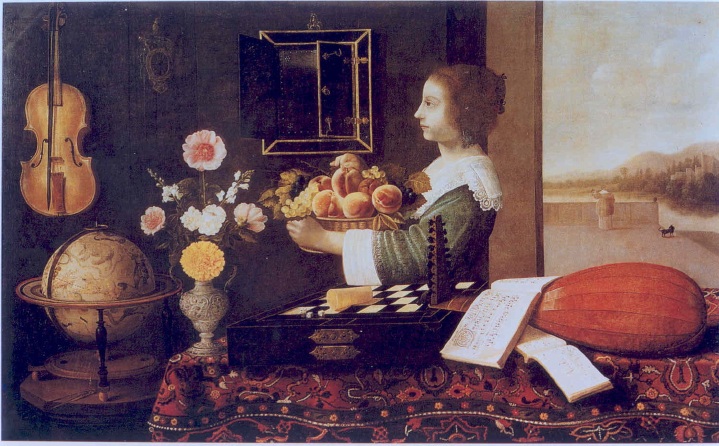

PhiN-Beiheft 3/2006: 21 Ebenfalls räumlich gegliedert sind zwei großformatige Bilder, in die Stoskopff die Darstellung von Personen einschloß, so daß diese Stilleben Züge von Genrebildern enthalten.23 Das eine Gemälde zeigt hinter einer langen Anrichte eine im Profil gegebene junge Frau, die damit beschäftigt ist, gerupftes Geflügel auf einen Bratspieß zu schieben (Abb. 27). Auf der durchlaufenden bildparallelen Anrichte befinden sich verschiedene Nahrungsmittel: links eine Zitrone und eine Korbflasche, in einem daneben stehenden Flechtkorb zwei Salatköpfe, zwei Bund Spargel, Artischocken und Rettiche, davor zwei große Fische. Fast mittig ist ein großer flacher Holzzuber zu sehen, links daneben liegt ein Messer und direkt davor eine Pfeffertüte. Am rechten Bildrand steht ein Kupferkessel, links davon liegt ein toter Truthahn und davor eine Keule über einem Mangold. Etwas erhöht befindet sich links hinten eine weitere Ablage mit einem Kessel, der von einem Teller mit gespicktem Geflügel bedeckt ist und vor dem zwei Kalbsfüße liegen. An der dahinterliegenden, fast schwarzen Wand, die räumlich unklar bleibt, hängen ein Bund Zwiebeln und ein toter Vogel. Rechts neben der Frau begrenzt ein vertikaler, braun gebeizter Balken, in dessen Fuge eine eben erloschene Kerze steckt, den dunklen Küchenraum hinter ihr. Das rechte Bilddrittel gibt oberhalb der Anrichte den Blick auf eine weitere Szene frei: In einem sehr hohen Raum sitzt eine junge Frau vor einem offenen Kamin, in dem ein kleines Feuer brennt. Im Hintergrund sieht man an der Wand unter einem hoch angesetzten Fenster einen Kerzenhalter, darunter ein Regal mit zwei Krügen und einer Waage sowie ganz unten einen gedeckten Tisch – ein Stilleben im Stilleben. Die ganze Szenerie ist in unwirklichen Grau-Blau-Tönen gehalten, während das Bodegón auf der linken Bildseite in dunklen, satten Farben erscheint. Zu dem beschriebenen Gemälde, in Straßburg Die vier Elemente oder Der Winter genannt (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 17, 164–166; Hahn-Woernle 1996: Nr. 40, 192–195; Haug 1959: 283–287), gibt es ein signiertes und inschriftlich auf 1633 datiertes Pendant, Die fünf Sinne oder Der Sommer (Abb. 28) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 16, 162–164; Hahn-Woernle 1996: Nr. 41, 196–199; Haug 1948: Nr. 2, 60–61), welches denselben Bildaufbau mit anderen Gegenständen zeigt: Die junge Frau in der Bildmitte, ebenfalls im Profil gegeben, blickt hier nach links in die entgegengesetzte Richtung; mit ihrem linken Arm hält sie vor der Brust einen großen Korb mit Früchten, aus dem sie mit der rechten Hand gerade einen Pfirsich nimmt. PhiN-Beiheft 3/2006: 22 Die hölzerne Anrichte ist hier durch einen etwas höheren Tisch ersetzt, der, mit einem prachtvollen Orientteppich bedeckt, nicht bis an den linken Bildrand durchgeführt ist. Auf dem Tisch befinden sich links eine silberne Vase mit Blumen und ein aufklappbares Schachspiel, auf dem ein Würfelbecher und drei Würfel liegen. Die rechte Tischhälfte nimmt eine Laute ein, deren Griffbrett ebenfalls auf dem Schachfeld aufliegt. Vor dem Instrument und über seinem Hals sind dekorativ zwei querformatige Notenhefte drapiert. An der linken Bildseite, hier etwas tiefer als der Tisch angesetzt, steht auf einem achteckigen Beistelltisch ein Himmelsglobus, über ihm an der Wand befindet sich eine Violine. In diesem Bild ist der Raum auf der linken Seite nicht verdunkelt, so daß am Ende des flachen Raumes eine Bretterwand erkennbar ist, an der eine Uhr und ein geöffnetes Schränkchen hängen. Der Ausblick auf der rechten Bildseite, hier in grünlichem Grau, zeigt eine riesige Terrasse, auf der sich eine Laute spielende Frau in Rückenansicht und ein Hund befinden. Hinter der Terrasse liegt ein von wolkigem Himmel überwölbter See, an dessen anderem Ufer eine Hügellandschaft mit Burg zu sehen ist. Bilder mit der Darstellung von Personen – neben den beiden beschriebenen Werken ist auf die Erwähnung entsprechender Motive in Inventaren sowie zwei umstrittene Zuschreibungen24 zu verweisen – nehmen in Stoskopffs Werk eine Sonderstellung ein und werden in der Forschung meist mit seiner Italienreise in Verbindung gebracht. Tatsächlich läßt die Darstellung der Personen den Einfluß der Caravaggio-Nachfolge vermuten, der allerdings ebenso gut von Malern wie Simon Vouet, der 1612 nach Italien gegangen und von Rom 1627 nach Paris zurückgekehrt war, in die französische Hauptstadt tradiert worden sein könnte. Auch die kräftigere Farbigkeit dieser Bilder verweist auf italienische Einflüsse. Stilleben mit Menschen waren jedoch bei den Pariser Malern keine Seltenheit, von denen Louise Moillon das früheste bekannte Exemplar geschaffen hat (vgl. zuletzt Heck 1997: 39). Anscheinend wollte Stoskopff mit den Sommer-Winter-Pendants Gemälde von besonders repräsentativem Charakter schaffen, wofür ihm die Darstellung von Personen angemessen schien. Den von ihm gemalten Menschen mangelt es jedoch an Belebtheit, so daß sie selbst zu einem Teil des Stillebens werden. Die beiden beschriebenen Stilleben enthalten in großformatiger Komposition viele der von Stoskopff bevorzugten Gegenstände und Bildelemente; für sein Schaffen nur teilweise charakteristisch, nehmen sie in seinem Werk aufgrund ihrer Größe und Opulenz dennoch einen zentralen Platz ein. PhiN-Beiheft 3/2006: 23 Neben den Verweisen auf Sommer und Winter wurden die beiden Bilder auch als Darstellungen der Fünf Sinne beziehungsweise der Vier Elemente interpretiert, klassische Themen der Stillebenmalerei, die Stoskopffs Werk ebenso inhärent sind wie Anspielungen auf das Motiv der Vanitas.

Der gedeckte Tisch. Eine Variation in vier Bildern Eine Reihe großformatiger Bilder eines gedeckten Tisches weist bei entsprechender Komposition zum Großteil identische Gegenstände auf:

Die Berliner Version (Abb. 29) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 34, 192–193; Hahn-Woernle 1996: Nr. 32, 174–175) zeigt einen schweren dunkelbraunen Holztisch, der mit einem strahlend weißen Tuch bedeckt ist. Dieses gibt den linken Rand des Tisches frei und ermöglicht so den Blick auf die vordere Ecke mit dem darunter liegenden voluminös-bauchigen Tischbein. Das feste gestärkte Tuch, das unachtsam über den Tisch geworfen scheint, zeigt akurate, scharfkantige Knicke, wie sie durch die Lagerung einer gefalteten Decke verursacht werden. Die Mitte des Bildes nimmt ein auf dem Tisch stehender rechteckiger Weidenkorb ein, der bis über den Rand mit Gläsern gefüllt ist. Rechts neben dem Korb befindet sich eine hohe, bauchige Tonflasche, die eine rot-braun gewirkte Kordel zum Transport als Pilgerflasche kenntlich macht. Sie ist oliv-braun glasiert und mit floralen Motiven bemalt.

PhiN-Beiheft 3/2006: 24 Schräg dahinter steht eine etwas kleinere gläserne Pilgerflasche mit Korbmantel und direkt hinter dem Gläserkorb – kaum mehr sichtbar vor dem durchgängig schwarz gehaltenen Hintergrund – eine Vierkantflasche aus Glas. Auf der linken Bildseite zeigt Stoskopff auf dem unbedeckten Teil des Holztisches eine kleine Fayenceschale im Vordergrund sowie eine über Eck gestellte Vierkantflasche aus Zinn dahinter. Die fünf Gegenstände sind halbkreisförmig um den Gläserkorb angeordnet und bilden von der Schale links bis zur Pilgerflasche rechts eine nach oben ansteigende Linie. Die Komposition folgt einem ausgefeilten Spiel von Gegensätzen und Entsprechungen in Form und Farbe: So wie Stoskopff den voluminösen Körper der tönernen Pilgerflasche umgekehrt in der Form des Tischbeines wieder aufnimmt, entspricht die scharfkantige Darstellung der Zinnflasche den Falten der Tischdecke, finden die hellen Lichtreflexe auf Zinn ihre umgekehrte Entsprechung im Schattenspiel auf der weißen Decke. Von dieser Motivvariation sind vier Bilder erhalten, drei mit kleineren Unterschieden in der Auswahl der Gegenstände, das vierte deutlicher variiert:25 Wie das Berliner Bild zeigt die Version in Burnley (Abb. 30) (vgl. Kat. Straßburg 1997: 192–193; Hahn-Woernle 1996: Nr. 31, 170–172) eine weiße Tischdecke, hier allerdings ein Tuch in getöntem Weiß, das in weichen großzügigen Falten ohne Knicke vom Tisch herabfällt. An die Stelle der viereckigen Zinnflasche ist den weich gerundeten Formen und der beigetonigen Farbe der Decke entsprechend eine zylindrische Teedose mit dezentem chinesischen Blumendekor getreten.

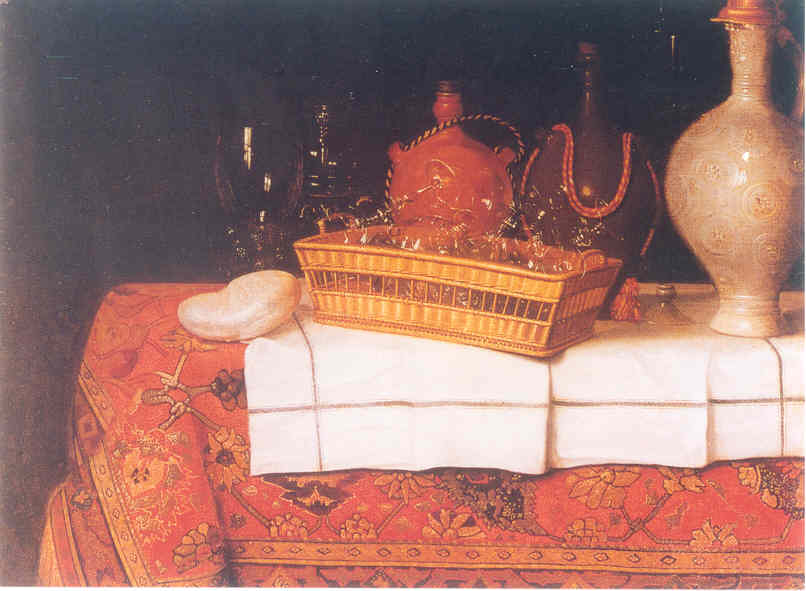

In einem dritten Exemplar (Abb. 31) (vgl. Kat. Straßburg 1997: 192–193; Hahn-Woernle 1996: Nr. 33, 176–177) verzichtet der Maler auf den Raum ober- und unterhalb des Tisches und beschränkt die Darstellung der querformatigen Tafel auf das Stilleben: Hier steht der Gläserkorb schräg auf dem Tisch, die Fayenceschale befindet sich mit einer viereckigen Teekanne auf einem Zinnteller, und die gläserne Vierkantflasche im Hintergrund ist durch einen Henkelkrug ersetzt. Der Tisch wird zudem von einem orientalischen Teppich bedeckt, über den, wie in den beiden vorigen Bildern über den Holztisch, von rechts eine weiße Tischdecke gezogen ist. PhiN-Beiheft 3/2006: 25 Auch in Version vier (Abb. 32) (vgl. Kat. Straßburg 1997: 192–193; Hahn-Woernle 1996: Nr. 34, 178–179) bedeckt ein prachtvoller Teppich den Tisch, über den rechts eine feine weiße Überdecke mit dekorativen dunklen Streifen gelegt wurde. Die Objekte dieses Bildes unterscheiden sich dagegen weitergehend von denen der übrigen Fassungen. Zwar hat Stoskopff auch hier einen schräg gestellten Gläserkorb und eine Pilgerflasche dargestellt, die übrigen Gegenstände sind jedoch wertvoller und verleihen der querformatigen Tafel eine prunkvollere Wirkung, zu der auch das leuchtende Rot des Teppichs beiträgt. Für Stoskopff scheint in dieser Bildvariation das Spiel mit Kontrasten und Entsprechungen, mit Form und Farbe sowie mit Wiederholung und Veränderung interessant gewesen zu sein, durch das Auswahl und Arrangement der Gegenstände wesentlich bedingt sind. Dabei gewinnt er den Materialien wie Metall und Glas, für deren Darstellung er aufgrund seiner perfekten Abbildung der Lichtreflexe berühmt war (vgl. u. a. Haug 1965: 80; Sterling 1959: 46), durch kleine Veränderungen der Komposition, des Lichts, der Farbe oder der Gegenstände immer neue Seiten ab.

Gläserkörbe und Goldschmiedekunst als zentrale Bildelemente In der beschriebenen Bildvariation als Element einer größeren Komposition eingesetzt, ist der Gläserkorb als zentrales Motiv auch eigenständiges Thema in Stoskopffs Schaffen. Zwei signierte und 1644 datierte Exemplare geben einen zeitlichen Anhaltspunkt; das eine Bild befindet sich in Straßburg (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 31, 186–187; Hahn-Woernle 1996: Nr. 57, 240–241; Haug 1948: Nr. 12, 65), das andere in kanadischem Privatbesitz (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 32, 188–189; Hahn-Woernle 1996: Nr. 58, 242–243; Haug 1948: Nr. 13, 65) und wird im folgenden beschrieben (Abb. 33). Auf einer hölzernen bildparallelen Tischplatte, deren linke hintere Ecke zu sehen ist, während der Bildrand die vordere links beschneidet, steht vor schwarzem Hintergrund ein runder geflochtener Weidenkorb; darin befindet sich ein fein säuberlich arrangiertes Durcheinander von sieben Gläsern venezianischer Art und drei goldenen Pokalen – außen zwei einander gleichende Buckelpokale und in der Mitte ein Ananas- oder Traubenpokal.

PhiN-Beiheft 3/2006: 26 Vor dem Korb sind drei Gegenstände symmetrisch auf der Holzplatte verteilt: links ein gesprungener Gläserkelch ohne Stiel, in der Mitte ein silberner Ratsbecher mit Schlangenhaut-Dekor und vergoldetem Rand sowie rechts ein zur Hälfte gefüllter kleiner Römer. Die Straßburger Fassung des Motivs (Abb. 34) unterscheidet sich von der kanadischen Version vornehmlich in der Wahl des Bildausschnitts. Während der kanadische Gläserkorb von den Bildrändern knapp begrenzt wird, vergrößert Stoskopff in der Straßburger Fassung den Ausschnitt der Darstellung unter Beibehaltung der Größe des Gemäldes; dadurch gewinnt das Motiv deutlich an Tiefe und Raum, büßt jedoch einen Teil seiner unmittelbaren Präsenz ein. Das Straßburger Bild zeigt einen entsprechenden Korb mit sechs Gläsern – fünf nach venezianischer Art und eine Trinkschale – sowie drei Goldpokalen mit glatter ornamentierter Oberfläche. Auf der Tischplatte vor dem Weidenkorb befinden sich auch hier drei symmetrisch verteilte Gegenstände: links ein Bruchstück eines venezianischen Glases, in der Mitte ein winziges Stück eines Noppenglases und rechts der Deckel eines Goldpokales (Citroen 1997: 113 erkennt darin eine goldene Tischglocke), bekrönt von der kleinen Skulptur eines Putto. Das überfüllte Chaos des Gläserkorbes bietet Stoskopff ein ideales Feld für gemalte Lichtreflexe und -brechungen. Jedes Glas und jeder goldene Pokal befindet sich in einer anderen Lage und steht damit in einem anderen Winkel zum Licht. Der Glanz der Pokale läßt die Gläser teilweise golden schimmern, die sich vom schwarzen Hintergrund sonst fast nur durch ihre Lichtreflexe abheben. In der fragilen Anordnung der Gefäße im akurat geflochtenen Korb zeigt sich Stoskopffs Fähigkeit ausgewogen spannungsvoller Kompositionen. Stoskopffs Gläserkörbe werden meist als Vergänglichkeitsallegorien interpretiert, die an die Flüchtigkeit irdischen Reichtums und die Fragilität menschlichen Lebens gemahnen sollen (vgl. Haug 1948: 65; Bott 1979: 444; Müller 1987: 26–28; Hahn-Woernle 1996: 204, 240, 242 und 250; Kat. Straßburg 1997: 186). Hauptargument ist neben dem Edelmetall der Pokale das gebrochene Glas. Glasscherben stehen jedoch auch für Lichtbrechung, da Licht gerade in zerbrochenem Glas starke Effekte erzeugt. So könnten dieser Wortanalogie entsprechend gläserne Bruchstücke darauf hinweisen, daß ein Bild das optische Phänomen der Lichtbrechung verhandelt.

PhiN-Beiheft 3/2006: 27 Dieses vornehmlich künstlerische Interesse muß nicht im Widerspruch zu der inhaltlichen Vanitas-Deutung stehen; vielmehr wäre Stoskopff eine Ambivalenz der Bildidee zuzutrauen, womit er sowohl ein auf dem Markt gängiges Motiv bedient als auch ein genuin künstlerisches Vorhaben verfolgt hätte.

Weitere Gemälde von Stoskopff zeigen einen Gläserkorb als zentrales Motiv (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 23, 173–174; Hahn-Woernle 1996: Nr. 43, 202–203, und Nr. 44, 204–206). Das von Sandrart erwähnte 'kaiserliche' Gemälde enthält einen Gläserkorb mit Pokalen, eingebunden in eine hochformatige Komposition mit kupfernem Spülbecken sowie weiteren Gefäßen aus Edelmetall (Abb. 35) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 33, 190–191; Hahn-Woernle 1996: Nr. 61, 248–250; Haug 1948: Nr. 14, 65–67). In seinem ursprünglichen Zustand war das Gemälde jedoch querformatig und maß Inventaren zufolge etwa 88 x 112 cm. Beschnitten wurde es im Verlauf des 18. Jahrhunderts, wohl um es dem anderen Stoskopff-Gemälde in kaiserlichem Besitz anzupassen, dessen Maße mit dem heutigen Format des Karlsruher Bildes identisch sind (vgl. Hahn-Woernle 1996: 248–250). Glänzendes Edelmetall und die Transparenz von Glas stehen im Gegensatz zu gewöhnlicheren Gegenständen anderer Werke von Stoskopff und verleihen diesen Stilleben auch materielle Opulenz. Dabei sind es besonders die unterschiedliche Materialität der Gegenstände und das entsprechende Spiel des Lichtes, die die Faszination dieser Motive ausmachen. Prunkvolleren Charakter gewinnen Stoskopffs Bilder vor allem mit seiner Rückkehr nach Straßburg. Die Darstellung von Goldschmiedekunst wird zu einem wichtigen Bestandteil seiner Bilder. Dabei verdeutlicht die Tatsache, daß in seinem Straßburger Umfeld viele Goldschmiede existierten, deren Werke sich mit Darstellungen von Goldschmiedekunst in Stoskopffs Stilleben identifizieren lassen (vgl. Brauner 1933: 23; Haug 1961: 32; Haug 1978: Introduction; Citroen 1997), also inspirierend auf ihn gewirkt haben, die Arbeitsweise des Stillebenmalers Stoskopff: Er komponiert seine Bilder als künstlerisches Arrangement malerischer Gegenstände aus seiner Lebenssphäre, die er nach der Natur malt und ihnen durch das Spiel mit Licht, Farbe und Komposition optisch-ästhetische Reize abgewinnt.

PhiN-Beiheft 3/2006: 28 Bilder mit Muscheln Zu den Darstellungen von opulenter Materialität und Beleuchtung gehören auch Stoskopffs Stilleben mit Muscheln, wie das signierte und 1643 datierte Bild in Straßburg (Abb. 36) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 38, 198; Hahn-Woernle 1996: Nr. 24, 154–155): Eine königsblaue Decke, von einer aufwendigen Goldborte mit Fransen eingefaßt, ist so über einen dunkelbraunen Holztisch gezogen, daß dessen balusterförmiges rechtes Bein gerade noch sichtbar bleibt. Die Goldborte des Tischtuchs, das eigentlich für einen runden Tisch geschnitten ist, fällt in einem weichen Linksschwung vom Tisch herab, während das blaue Tuch ob der rechteckigen Form des Tisches Falten wirft. Links auf dem Tisch liegt eine leuchtend rote, stark verästelte Koralle; rechts daneben, wie von zwei Ästen der Koralle gehalten, ein goldfarben changierender Nautilus von enormer Größe. Der Bildhintergrund ist schwarz.

In der Farbgebung verfährt Stoskopff äußerst subtil. Während er der Fransenborte des Tuches einen metallisch goldenen Farbton gibt, geht das changierende Perlmutt des Nautilus stark ins Gelbliche, so daß sich die beiden Goldtöne nicht gegenseitig neutralisieren. In der massiven Präsenz der drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau, die Stoskopff direkt nebeneinander setzt, wird durch die Verwendung ihrer primären Mischfarben Verbindung geschaffen; so spiegelt sich die Koralle im Perlmutt des Nautilus in rötlich-orangenem Glanz, so wirft die Koralle auf das blaue Tuch einen violetten Schatten, und wo der Nautilus auf dem Tuch liegt, reflektiert er dessen Farbe in Grün. In Bildern wie diesem klingt die Idee der Kunst- und Kuriositätenkammern an, die sich zu Stoskopffs Zeit größter Beliebtheit erfreuten und die es auch in Straßburg zu besichtigen gab (vgl. vor allem Rott 1930: 1–46). PhiN-Beiheft 3/2006: 29 Diese Kabinette vereinigten unterschiedlichste Hervorbringungen von Natur und Mensch zum staunenden Ergötzen des Betrachters und auf der Suche nach Erkenntnis vom Zusammenspiel der Dinge, wie es makrokosmisch das Wunder der 'Gotteskunstkammer' Natur bewirkt. So weist Hanns-Ulrich Mette darauf hin (Mette 1997: 127–128), daß die Konstellation der beiden Elemente des oben beschriebenen Straßburger Bildes, die Stoskopff in eine konzentrierte, spannungsreiche Beziehung setzt, auch noch knapp hundert Jahre später faszinierend wirkte: Die bis dahin getrennt in der fürstlich-sächsischen Kunstkammer aufbewahrten Koralle und Nautilus wurden 1724 von Johann Heinrich Köhler in Form eines Nautiluspokals vereint (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Grünes Gewölbe, vgl. Abb. 37). Weitere Bilder dieses Charakters sind das Exemplar mit Athena-Statuette in Princeton (Abb. 38), dasjenige mit Juno-Statuette im Louvre (Abb. 39) sowie das New Yorker Bild einer Spanschachtel mit Nautilus und Pantherschnecke (Abb. 40).

Die Bildserie mit Karpfen und Spanschachtel Auf einer hölzernen bildparallelen Tischplatte liegt an der vorderen Kante eine große ovale Spanschachtel. Darauf steht eine flache schwere Tonschale, in der ein großer toter Karpfen liegt. Am rechten Bildrand steht im Hintergrund eine große, mit Beschlägen verzierte Kupferkanne mit Deckel, links hinten schiebt sich eine Mauer ins Bild, an der eine soeben erloschene Kerze befestigt ist. Der Fond ist schwarz. Bei dieser Darstellung handelt es sich um ein sehr beliebtes Bildmotiv; Hahn-Woernle verzeichnet in ihrem Werkkatalog sechs Gemälde des Themas von Stoskopffs Hand sowie eine Version eines anderen Malers (Hahn-Woernle 1996: Nr. 50–55, 223–236, und Nr. A 33, 287).26 Von den sechs Stoskopff zugeschriebenen Bildern sind zwei von ihm signiert, ein drittes trägt die Signatur PNichon, und die drei übrigen sind unbezeichnet. Ein Maler namens Pierre Nichon ist bekannt, so daß es sich bei dem Nichon-Gemälde um eine Kopie nach Stoskopff handeln dürfte (vgl. Laveissière 1982: 704). Daß Hahn-Woernle das Bild in Kenntnis dieser Umstände trotzdem für Stoskopff reklamiert (Hahn-Woernle 1996: 234–236), scheint im Einverständnis mit Peter A. Lipp erfolgt zu sein, der das Bild aufgrund "naturwissenschaftlicher Untersuchungen [...] untrennbar mit dem Werk Sebastian Stoskopffs verbunden" sieht, jedoch ohne dieses näher zu begründen (Lipp 1996: 99). Die Stoskopff-Ausstellung in Straßburg und Aachen zeigte die signierte Variante aus dem Museum in Clamecy sowie eine neu entdeckte, ebenfalls signierte Fassung, die im Dezember 1996 bei Sotheby's in London versteigert wurde und sich mittlerweile in New York befindet (Kat. Straßburg 1997: 209, Pl. 2). Es existieren also drei von Stoskopff signierte Versionen sowie mindestens fünf weitere Exemplare des Motivs. Sieben der Bilder zeigen rechts eine Kupferkanne, dem achten wurden an ihrer Statt auf der linken Seite eine ganze und eine halbe Orange beigegeben. PhiN-Beiheft 3/2006: 30 Die Gemälde unterscheiden sich aber auch in Details. Im folgenden sollen die drei von Stoskopff signierten Versionen miteinander verglichen werden, da sich in der Variation des Motivs das künstlerische Interesse des Malers besonders klar zeigt: In der Bildanlage nahezu identisch sind die beiden Bilder in Montbéliard (Abb. 41) (vgl. Heck 1997: 40–41; Hahn-Woernle 1996: Nr. 51, 226–227) und in New York (Abb. 42) (vgl. Kat. Straßburg 1997: 209, Pl. 2).

Die vordere linke Ecke des Holztisches wird vom Bildrand beschnitten; die Spanschachtel liegt mittig am Rand des Tisches und steht, genauso wie die Tonschale auf ihr, vorne leicht über. Stoskopff staffelt die Objekte also sowohl in die Höhe als auch dem Betrachter entgegen – eine fragile Konstruktion, die zum spannungsvollen Aufbau des Bildes beiträgt. Die beiden Gemälde unterscheiden sich jedoch in der stofflichen Behandlung der einzelnen Gegenstände. Das New Yorker Bild besticht durch seine Materialdarstellung; so sind auf der Kupferkanne Spuren ihrer Verarbeitung wie beispielsweise einzelne Hammerschläge und auf der von links ins Bild geschobenen Wand ihre gemauerte Struktur zu erkennen. In Montbéliard steht das Spiel des Lichts auf dem Material der Gegenstände im Vordergrund, die deutlich weniger stofflich erscheinen. Für das Bild in Clamecy (Abb. 43) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 14, 158–159; Hahn-Woernle 1996: Nr. 50, 224–225) wählte Stoskopff einen deutlich höheren Blickwinkel, so daß sogar die hintere Tischkante sichtbar ist. Die Spanschachtel ragt wie in den beiden anderen Versionen leicht über die vordere Kante des Tisches hinaus, während die Tonschale merklich zurückgeschoben ist. Das Motiv verliert damit an unmittelbarer Präsenz, zumal auch der Umraum größer bemessen ist. Links auf dem Tisch befinden sich die Orangen, so daß der Bildausschnitt im Vergleich zu den Varianten mit Kupferkanne nach links verschoben ist.

PhiN-Beiheft 3/2006: 31 Die Orangen ähneln der Kupferkanne in Farbe und rundlicher Form, haben jedoch eine völlig andere Oberflächen-Textur. Aspekte wie dieser scheinen bei der Kompositionsänderung wesentlich gewesen zu sein. Wie bereits bei anderen Bildvariationen zu beobachten war, spielt Stoskopff ein Motiv häufig unter verschiedenen Gesichtspunkten durch, mit kleinen Änderungen in der Auswahl der abgebildeten Gegenstände, der Komposition, der Beleuchtung und der Oberflächenbehandlung des Dargestellten. Das künstlerische Interesse am Motiv zielt offenbar darauf ab, das dargestellte Objekt in seinen verschiedenen Facetten zu beleuchten und zu erfassen.

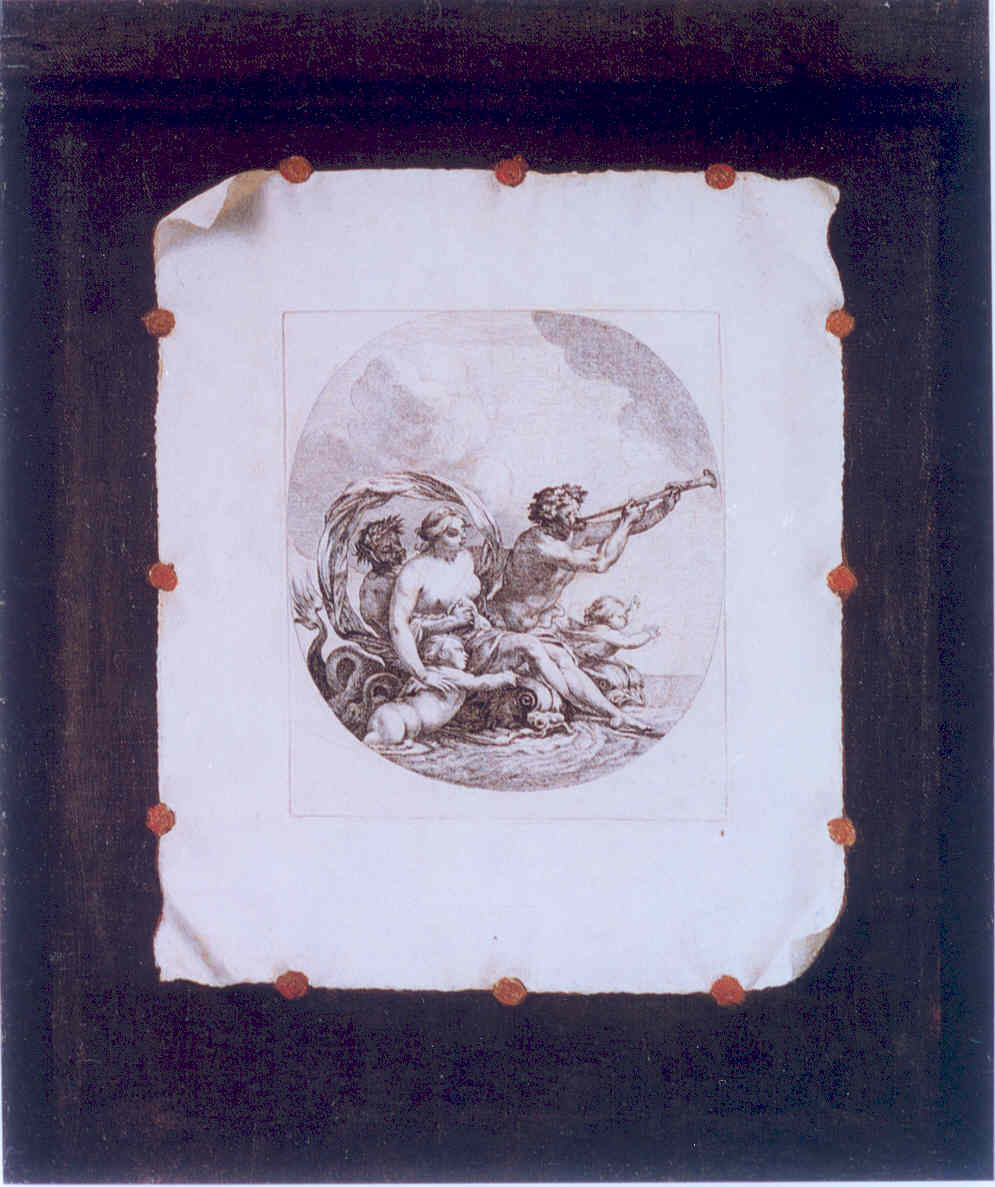

Als Objekt seiner Stilleben hat Stoskopff Stiche und Graphiken regelmäßig in seine Bilder einbezogen. Die Isolierung der Blätter als zentralen und einzigen Bildgegenstand mit Trompe-l´œil-Charakter dürfte eine Neuerung des späteren Schaffens sein. Das von Sandrart gerühmte 'kaiserliche' Gemälde mit der Darstellung des Triumphes der Galatea ist erhalten und befindet sich heute in Wien (Abb. 44) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 42, 204–205; Hahn-Woernle 1996: Nr. 62, 251–252; Haug 1948: Nr. 15, 65–67). Auf einer Staffelei aus sehr dunklem Holz, die vor dem dunklen Hintergrund nur schwer auszumachen ist, wurde mittels zwölf roter Siegellack-Punkte ein Blatt befestigt, das eine radierte Darstellung der Meeresgöttin Galatea zeigt. Die Ecken des leicht hochformatigen Blattes sind nicht fixiert, so daß sie für den Betrachter durch Krümmungen und Knicke in bester Trompe-l´œil-Manier greifbar geworden sind. Den nahezu quadratischen Abdruck der Druckplatten-Ränder auf dem weichen, weißen Papier zeigt Stoskopff deutlich; der rechteckigen Druckplatte ist die oval radierte Darstellung einer Meeresszene eingefügt. PhiN-Beiheft 3/2006: 32

Auf zwei von links ins Bild schwimmenden Meeresungeheuern sitzt die Göttin Galatea, umgeben von zwei Putten und zwei Tritonen, wovon einer die Fanfare bläst, während der andere Galatea an den spärlich bekleideten Körper greift. Die Idee zu dieser dynamischen Darstellung stammt nicht von Stoskopff; die Vorlage bildet ein 1644 von Michel Dorigny gefertigter Stich des Motivs nach einem Gemälde von Simon Vouet. Stoskopff verzichtet in seiner Wiedergabe allerdings auf die Darstellung fliegender Amoretten oberhalb der Gruppe. Das Stoskopff-Bild muß zwischen 1644 und 1651 entstanden sein, da die Übergabe des Bildes an Kaiser Ferdinand III. im Jahre 1651 durch Sandrart und die Provenienz belegt ist (vgl. Sandrart 1675: I, 310; Hahn-Woernle 1996: 40–41 [Auszüge aus den Inventaren der kaiserlichen Gemäldesammlungen in Prag und Wien]). Um die Qualität der Stoskopffschen Arbeit hervorzuheben, schmückt Sandrart seinen Bericht mit dem antiken Topos der 'Augentäuschung' aus, wie er die Kunstliteratur prägt. Arnold Houbraken berichtet in seiner Schouburgh von 1718–21 die gleiche Episode über seinen Lehrer Samuel van Hoogstraten, der demnach im selben Jahr 1651 dem Habsburger Kaiser Ferdinand III. ein Trompe-l´œil übergeben haben und damit den gleichen Täuschungs-Erfolg beim Kaiser erzielt haben soll (Houbraken 1719: II, 124; vgl. auch Böhmer 1997: 102–105). Christa Burda betonte in ihrer Dissertation über Trompe-l´œils, daß Stoskopffs Wiener Gemälde zusammen mit dem nicht mehr erhaltenen 'bedriegertje' von Hoogstraten am Anfang der Entwicklung von Trompe-l´œil-Malerei stehe, deren erstes dokumentarisch belegbares Exemplar Stoskopffs Bild darstelle (Burda 1969: 6–7 und 25; vgl. zuletzt auch Ebert-Schifferer 2002: 26; Tummers 2002: Nr. 34, 187). Die Tradition der 'Augenbetrüger' reicht in die Antike zurück und wurde als Teil größerer Bildkompositionen vor allem seit der Renaissance wieder aufgegriffen, so daß Burdas zeitlicher Festlegung etwas Willkürliches anhaftet. Zweifelsohne zeigt sich in Stoskopffs Trompe-l´œils jedoch die Fähigkeit, künstlerische Einflüße aufzunehmen und in der persönlichen Ausprägung zur Entwicklung eines Bildtypus beizutragen, der sich vor allem in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts großer Beliebtheit erfreute. Ein weiteres Stoskopff-Exemplar dieser Art wurde vor einigen Jahren in Privatbesitz ausfindig gemacht (Faré und Chevé 1996: 123–124, 128; vgl. auch Heck 1997: 47): ein Stich von Callot, wie im Wiener Bild mittels roter Siegellackpunkte an einer Staffelei befestigt. Nicht mehr zu lokalisieren ist ein signiertes und 1646 datiertes Trompe-l´œil mit einer gemalten Federzeichnung von Stoskopff, das sich bis 1859 in der Gemäldegalerie Dresden befand.27 Die immer wieder diskutierte Frage, ob sich Sebastian Stoskopff auch als Kupferstecher betätigt habe28, hat nicht zuletzt durch seine Vorliebe für gemalte Stiche Nahrung erhalten. PhiN-Beiheft 3/2006: 33 Von daher liegt es nahe, in der vom jüngeren Matthäus Merian bezeugten Stoßkopfischen Manier des Kupferstucks29 genau diese Art des in Öl gemalten Stichs zu sehen, da es hierfür bildliche und schriftliche Belege gibt, jedoch keine Graphiken, Vorzeichnungen und Radierungen von Stoskopff bekannt sind. In den Trompe-l´œils zeigt sich Stoskopffs Spiel mit der Realitätsnachahmung paradigmatisch. Angesichts des deutlich sichtbaren Pinselstrichs scheint eine Täuschung des Betrachters nur schwer vorstellbar und deshalb wohl kaum beabsichtigt gewesen zu sein. Vielmehr übertrifft der Maler die perfekte Imitation der Natur oder der Kunst mit seiner speziellen Sichtweise des dargestellten Gegenstandes, die das Objekt für das Auge des Betrachters künstlerisch aufwertet und – gerade durch die nicht vorhandene letzte Perfektion – aus seinem alltäglichen Kontext herauslöst. Dabei verschiebt sich der künstlerische Schwerpunkt von der täuschenden Nachahmung des Stiches mit den Mitteln der Malerei hin zur Ästhetisierung des Bildes, bei der die als Farbakzent eingesetzten roten Siegellackpunkte von größerer Bedeutung sind als die perfekte Darstellung des Stiches.

Stoskopffs Kompositionen sind sehr schlicht. Die kleineren Bilder – zwischen 20 x 30 cm und 50 x 60 cm – zeigen wenige Objekte, oft sogar nur eines, das Stoskopff durch einen eng begrenzten Bildausschnitt und einen relativ flachen Blickwinkel dem Betrachter monumental vor Augen stellt. Diese Bildanlage scheint Stoskopff zu allen Zeiten und mit den verschiedensten Objekten angewendet zu haben. In größeren Bildformaten – bis etwa 70 x 80 cm – gibt Stoskopff mehreren Gegenständen Platz und gewährt den dargestellten Objekten mehr Raum, wodurch der einzelne Gegenstand weniger monumental wirkt, die Dinge untereinander jedoch in ein spannungsvolles Verhältnis gerückt werden. Für große und repräsentative Kompositionen – das größte Bild mißt 116 x 188 cm – ist die Erschließung der Bildhöhe und -tiefe kennzeichnend.

Dem Licht kommt in Stoskopffs Bildern hohe Bedeutung zu. Es fällt ausnahmslos von links ein und taucht das Stilleben in einen warmen Goldschimmer. Stoskopff geht dabei nicht stereotyp vor und verzichtet auf eine stringente Lichtführung; er setzt Licht intentional ein, spielt mit Hell-Dunkel-Kontrasten und setzt Akzente; bestimmte Objekte werden entweder mit einem Spotlight fokussiert oder milde in indirektes Licht getaucht, wobei das Spiel mit Lichtreflexen auf unterschiedlichen Materialien eine zentrale Rolle innehat. Der Lichtinszenierung unterwirft Stoskopff auch die Farbgebung. Leuchtende, klare Farben sind sehr selten, eine verhalten monochrome Farbpalette herrscht vor: tonig-warme Erdfarben vor immer sehr dunklem, oft schwarz gehaltenem Fond.

PhiN-Beiheft 3/2006: 34

Farbakzente setzt Stoskopff vor allem in Rot, häufig auch durch Gelb oder Gold in Form stark lokalfarbiger Gegenstände. Grün taucht als reine Farbe seltener auf, Blau nur in zwei Fällen (vgl. die Abb. 36 und 38).

Hinsichtlich des Bildaufbaus gilt Stoskopffs hauptsächliches Interesse – wie an den Bildbeispielen in Berlin und Burnley oder den Pendants in Le Havre gezeigt – farblichen Korrespondenzen und Symmetrien, Hell-Dunkel-Kontrasten sowie dem Spiel mit der Form dargestellter Objekte, die er entweder als Kontrast oder als Äquivalent auffaßt. Diese Gesichtspunkte müssen als ein wesentliches Kriterium für die Auswahl der dargestellten Gegenstände angesehen werden.

Obwohl die Stoskopffschen Stilleben von detailgenauer Darstellung und feiner Ausarbeitung geprägt scheinen, ist der Farbauftrag teilweise sehr großzügig. Das im fertigen Bild häufig noch sichtbare Leinwandkorn verleiht den Gemälden eine belebte Oberflächenstruktur, die den Eindruck einer zügigen Pinselführung verstärkt. Die meisten Werke zeigen keinen durchgängigen Grad der Ausarbeitung, sondern unterschiedliche Schwerpunkte.

Über manche Gegenstände scheint Stoskopff mit schnellem, fast grobem Malgestus hinweg gehuscht zu sein, so daß bei näherer Betrachtung beispielsweise die Zitrone des Bildes in Le Havre als eine unscharfe Anhäufung von farbigen Punkten erscheint (vgl. die Abb. 12a);29a andere Objekte dagegen versteht er geradezu feinmalerisch nachzuahmen, bis hin zu Gebrauchs- oder Verarbeitungsspuren an den Gegenständen. Auf diesem Spiel mit der realistischen Abbildung liegt Stoskopffs Hauptaugenmerk: Daß die Darstellungen zum Beispiel von Gläsern oder Pokalen oft wenig exakt sind, fällt erst bei genauerem Hinsehen auf, da der Gesamteindruck der Bilder stimmig ist und von Unschärfen oder Verzerrungen nicht beeinträchtigt wird. Dabei entspricht diese Vorgehensweise des Malers unseren Sehgewohnheiten; das menschliche Auge sieht nie ein gleichmäßig scharfes Gesamtbild, sondern fokussiert immer bestimmte Bereiche. In diesem Sinne nötigt Stoskopff den Betrachter seiner Bilder zu einer spezifischen Sichtweise. Dabei spaltet er Änderungen des Blickes in Form von Bildvariationen kunstvoll in mehrere Bilder auf, indem er in der Wiederholung eines Objektes unter verschiedenen Gesichtspunkten dessen unterschiedliche Facetten zu erfassen sucht.

PhiN-Beiheft 3/2006: 35 5 Zur Deutung der Stilleben von Sebastian Stoskopff:

|

|

Le Strasbourgeois Stoskopff est un poète des reflets & des scintillements fugitifs: les amas de verre, dont il avait la passion, prennent pour lui un aspect fantastique & sorcier & dans le fond noir qui paraît les absorber on croit sentir le souffle du docteur Faust. (Kat. Paris 1934 : XLI). |

In der Folge haben verschiedene Autoren eine von geheimnisvollen Verweisen geprägte mystisch-melancholische Stimmung der Stoskopffschen Stilleben hervorgehoben (vgl. Haug 1952: 139 und 142; Haug 1961: 33; Faré 1962: I, 90; Faré 1974: 131).

PhiN-Beiheft 3/2006: 36

Sterling selbst konkretisierte seine Einschätzung später im Preface to the Second Revised Edition seines Stillebenbuches: "It is clear that the Alsatian Sébastien Stoskopff, although he learned a great deal in France, remained essentially Germanic; this is what I meant when I called him 'the Faustian wizard'." (Sterling 1981: 18; vgl. dazu auch Sterling 1959: 46).