:: Presseecho

Rückständige Länder

Wie ging es zu in Osteuropa? Eine Tagung in Berlin.Keine historische Teildisziplin hat sich selbst in den letzten anderthalb Jahrzehnten so gründlich neu legitimieren müssen, wie die Osteuropäische Geschichte. Nach dem Untergang der Sowjetunion war sie in den Neunzigerjahren an vielen Universitäten von der Schließung bedroht. Im Zuge der Neuordnung der Geisteswissenschaften im Bologna-Prozess, die vor allem den kleinen Fächern zusetzt, muss die Disziplin abermals um ihr Fortbestehen bangen. Aufgrund der damit verbundenen Legitimationszwänge gehört die Reflexion über ihre Gegenstände, das Hinterfragen ihrer Methoden und Zugänge zur ständigen Selbstvergewisserung der Osteuropahistoriker. Nicht zuletzt deswegen ist von eiher einst diagnostizierten „methodischen Rückständigkeit des Faches" nur noch wenig übrig geblieben.

Im Gegenteil scheint kaum eine andere historische Disziplin so sehr geeignet, eine „Europäische Geschichte" zu schreiben. Die Möglichkeiten und Grenzen von Vergleichbarkeit im europäischen Maßstab und die Perspektiven des Historikers wurden auf der Tagung„ Wie europäisch ist die Osteuropäische Geschichte?" von Osteuropa- und Allgemeinhistorikern zum Teil kontrovers erörtert.

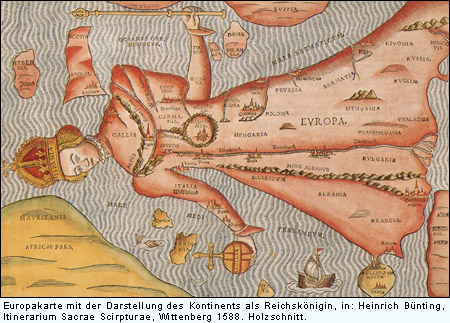

Dabei ging es zunächst um die Frage, was eigentlich unter einer historischen Europawissenschaft zu verstehen sei. Der Wiener Historiker Wolfgang Schmale dekonstruierte den Europabegriff selbst: Europa sei ein Netzwerk und immer dort existent, wo darüber gesprochen werde. Mit dieser Provokation stellte er gleich zu Beginn die Paradigmen einer vergleichenden Europawissenschaft in Frage: Modernisierung und Rückständigkeit, Zentrum und Peripherie als jene Kategorien, welche die kulturelle Vielfalt Europas komponierten und zum Vergleichen einluden, drohten sich in Luft aufzulösen. Um das Bewahren oder Verwerfen dieser Kategorien wurde in den darauffolgenden beiden Tagen gerungen.

Bereits das Panorama einer vergleichenden Imperiumsforschung, das Julia Obertreis; Kerstin Jobst und Ricarda Vulpius gemeinsam entwarfen, zeigte, flankiert von den Überlegungen des Konstanzer Historikers Jürgen Osterhammel, dass eine europäische Geschichte den Blick weit über Europa hinausschweifen lassen. müsse. Osteuropaspezialisten bieten sich als Brückenbauer in den ferneren Osten an und die eurasische Dimension der russischen Geschichte sprengt die Grenzen eines engen Europabegriffs. In diesem Sinne wohnt der osteuropäischen Geschichte eine globale Perspektive inne.

Die vermeintliche Modere

Katrin Steffen, Veronika Wendland und Matthias Middell diskutierten darüber, ob Osteuropa durch seine kulturelle, ethnische und religiöse Vielfalt einen Raum darstellt, der die Perspektive auf Globalität und transkulturellen Austausch besonders begünstigt, oder ob es dieser Austausch ist, der einen solchen Raum erst konstruiert. In dieser Sektion zum Kulturtransfer dominierten abermals Fragen der kulturellen Rückständigkeit und des Entwicklungsgefälles, die Anlass zur Thematisierung der Perspektive boten, aus der das vermeintlich Andere „beforscht" wird.

Die Idee von der Rückständigkeit bestinunter europäischer Regionen als Paradigma einer vergleichenden europäischen Geschichte erwies sich vor allem in der Podiumsdiskussion mit Vertretern benachbarter Fächer als überraschend langlebig. Nach dem Osteuropahistoriker Manfred Hildermeier forderte nun auch der Doyen der deutschen Sozialgeschichte, Jürgen Kocka, die Wiederkehr der Kategorie , „Rückständigkeit". Die Zurückweisung eines solcherart normativ aufgeladenen Begriffs sei, so Kocka, nichts als falsch verstandene „political correctness". Auch Manfred Hildermeier warnte vor Werterelativismus. Andere befürchteten demgegenüber eine reine Defizitgeschichte vermeintlich rückständiger Regionen und mahnten an, einen unilateralen mit Hilfe eines offenen Modernitätsbegriffs zu durchbrechen.

Einig waren sich die Osteuropaexperten demgegenüber bei der Dekonstruktion traditioneller Osteuropa- und Europabegriffe. Die vermeintliche Moderne, so wurde deutlich, war vor allem in Nord- und Westeuropa weit fortgeschritten, während viele Anzeichen eines Entwicklungsgefälles im Süden ebenso wie im Osten Europas zu beobachten sind.

Möglichkeiten eines innereuropäischen Vergleiches zeigte vor allem der Potsdamer Historiker: Thomas Mergel mit Hilfe einer neu verstandenen Politikgeschichte, die den Blick weniger auf Institutionen und Entscheider, sondern auf die politische Sprache und Symbolisierungen politischer Ordnungen richtet. Sowohl in Demokratien als auch in autoritären Staaten versuchen die Herrschenden, unliebsame Überraschungen bei Wahlen zu minirnieren. In den Einparteiensystemen des östlichen Europa geschah das häufig durch Manipulation, in den westlichen Demokratien durch die Einführung der Demoskopie und durch daran angepasste Wahlkämpfe. Ein solcher Vergleich zeigt das Spezifische der unterschiedlichen Gesellschaften, ohne die westliche Demokratie zum Maßstab der Fortschrittlichkeit zu erheben. Er verdeutlicht aber auch, wie aus der Osteuropäischen Geschichte wichtige Impulse zu methodischen Neuerungen einer Politikgeschichte im europäischen Maßstab ausgehen können.

[Quelle: Süddeutsche Zeitung Nr. 280 / Seite 15, 5.12.2006]

"Vielgewendet"

Nach dem "linguistic turn"Da saßen sie also, im Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas, und diskutierten über jene Wende, die sie einst so verunsichert hatte. Es waren die intellektuell aufgeschlosseneren unter den Historikern, die sich zu der von Bernhard Struck und Martina Winkler organisierten Tagung "Nach dem Linguistic turn" trafen, anders als das Gros ihrer Disziplinkollegen wollten sie das Erbe des "linguistic turn" nicht geräuschlos ad acta legen, sondern seine Potentiale neu ausloten. Die Wucht, mit der die linguistische Wende in den achtziger Jahren in die Geschichtswissenschaft hereinbrach, die imperiale Geste, mit der sie in den neunziger Jahren alles, was sich nicht der Reflexion auf seine sprachliche Verfaßtheit unterordnen wollte, in den Hintergrund drängte, die Erschütterung des Wirklichkeitsvertrauens, das sie bei den vermeintlich in sicherer Faktizität verankerten Historikern hinterließ, all das ist heute Vergangenheit.

Eine behagliche, von Universalitätsansprüchen freie Atmosphäre lag daher über der Tagung, doch auch die Gefahr, sich im neuen Methodenpluralismus zu verlieren. Denn schon wollen sich neue methodische Wenden der Geschichtswissenschaft anempfehlen: "performative", "interpretive", "practical", "spatial", "iconic turn" und viele weitere drängen in immer schnellerer Frequenz nach vorne. Nach dem Turn ist vor dem Turn.

Wer hat Angst vor dem "linguistic turn"? So konnte noch vor einigen Jahren der Historiker Peter Schöttler fragen. Daß sich heute keiner mehr vor ihm fürchtet, liegt nicht zuletzt daran, daß die linguistische Nachfrage ihre Radikalität verloren hat. Wer möchte Wittgensteins philosophisches Vermächtnis noch zu Ende denken, dem zufolge die Bedeutung des Wortes Bedeutung, wenn man es verwendet, um über die Bedeutung eines Wortes zu reden, in vielen, wenngleich nicht allen Fällen seiner Verwendung sein Gebrauch in der Sprache ist - mit der Konsequenz, daß Wahrheit sich auch in der Quersumme subjektiver Wirklichkeitskonstruktionen ergibt und nicht nur in der linearen Referenz auf fest umrissene Erkenntniseinheiten. Was von der linguistischen Wende geblieben ist, ist hingegen das Bewußtsein des Konstruktiven, eine erhöhte Sensibilität für die eigenen Begrifflichkeiten und der Wille zum Perspektivismus. Diese öffnende Last, das wurde deutlich, kann die Sprache nicht mehr alleine tragen.

Der "linguistic turn" hat viele Gesichter. Gegen seine strukturalistische Ausprägung zog der Bielefelder Historiker Willibald Steinmetz in einem glänzenden Vortrag zu Felde. Steinmetz will den zu Tode gerittenen Begriff der Struktur den Historikern austreiben und ihn durch den der Konstellation ersetzen, um so zu einer flexibleren Semantik zu gelangen. Während der Strukturbegriff nämlich zu einer Verdinglichung neige und die Handlungspotentiale der Subjekte ausblende, um im Fortschritt der ökonomischen Strukturen das einzig Reale zu finden, könne der variablere Begriff der Konstellation genau diese individuellen Potentiale einbeziehen und semantischen Wandel mehrdimensional erklären.

Gegen Steinmetz' Begriffszentriertheit wehrte sich die Göttinger Kulturwissenschaftlerin Doris Bachmann-Medick. Sie machte sich ironisch zur Agentin der neuen Wenden, die seit einigen Jahren aus dem Schatten des "inguistic turn" heraustreten und in immer kürzeren Halbwertszeiten die von ihm verschütteten Gegenstandsfelder neu bestellen. Zwar vermeldete sie zunächst mit einer Rhetorik des Erstaunens, daß es immer wieder zu überraschenden Wenden komme und listete diese mit sichtlichem Behagen auf. Dann aber legte sie deren innere Logik mit Bourdieus Feldtheorie dar. Dabei wurde offensichtlich, daß mittlerweile fast jede Forschungsdisziplin einen Turn für sich reklamiert, was wiederum den Verdacht nahelegt, es handele sich hier weniger um epistemologische Kehrtwenden als um die Erzeugung wohlfeiler Plastikwörter für den forschungspolitischen Kampf um Fördergelder.

Trotzdem sieht Bachmann-Medick in all diesen Turns mehr als erkenntnistheoretisch verbrämte Forschungspolitik. Die Wenden seien auch sinnvolle Erweiterungen des Forschungsfeldes, das von der Sprachfixierung des "linguistic turn" lange Zeit eingeengt war. Im "performative turn" etwa kehren die verschütteten Dimensionen der Materialität zurück, der "spatial turn" ist auch eine Antwort auf den Raumverlust in Zeiten der Digitalisierung. Bringen die Turns also keine wirklichen Wenden, sondern lediglich Aspektverschiebungen, in denen es eher um eine quantitative Anreicherung des Forschungsfeldes geht als um einen kategorialen Wechsel? Allenfalls dem "iconic turn" traut Bachmann-Medick einen tiefgreifenden Kategoriewechsel zu, blieb jedoch eine Erklärung dafür schuldig. Auch den konsequenten Verzicht auf den Begriff des Turns, den ihre eigenen Ausführungen ihr nahegelegt hätten, wollte sie nicht leisten. Eher unbewußt justierte sie im Laufe des Vortrags ihre Terminologie neu, statt von "turn" sprach sie zuletzt von "neuer Aufmerksamkeit".

Und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel - das Rilkezitat klang in den Ohren angesichts der neuen Methodenvielfalt, die bei aller Erweiterung auch die Gefahr des Syntheseverlustes birgt. Wer soll noch solide Lehrinhalte vermitteln, wenn in immer kürzeren Abständen zum Theorieupdate und zur Abkehr vom gerade erst Erlernten gerufen wird? Welchen Eindruck erweckt eine Wissenschaft, die sich nach ständig wechselnden Winden dreht? Trotz allem vermittelte die Berliner Tagung das Gefühl, als könne man den Schwindel der Turns zum Positiven wenden.

[Quelle: Thomas Thiel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.09.2005, Nr. 208, S. N3]

"Von Mitbürgern und Nachbarn"

Beziehungsreich: Das neue Berliner Kolleg für die Vergleichende Geschichte Europas"Ein neues politisches Tier ist geboren: der Unionsbürger." John Keane, Politikwissenschaftler an der Universität Westminster, glaubt an dieses Wesen, das in Artikel 8 der neuen EU-Verfassung definiert wird: "Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ohne diese zu ersetzen." Aber noch sei die Stimme der neuen Spezies schwach, sagt Keane. Sie brauche Freunde, die sie stärken. Die hat es mit den vier Direktoren des neu gegründeten "Berliner Kollegs für Vergleichende Geschichte Europas", den Historikern Jürgen Kocka und Holm Sundhaussen (Freie Universität), Hartmut Kaelble (Humboldt-Uni) und Manfred Hildermeier (Göttingen).

"Öffentlichkeit und Citizenship in Europa" gehören zu den neuen Themenfeldern, die das Kolleg bearbeiten werde,

sagte Kocka am Mittwochabend bei der Eröffnungsfeier im Deutschen Historischen Museum. Finanziert von der

Hertie-Stiftung und der Gerda Henkel Stiftung ist das an FU und HU angesiedelte Kolleg mehr als eine

Fortsetzung des 1998 von Kocka gegründeten "Zentrums für Vergleichende Geschichte Europas" mit anderen Mitteln.

Das von der Volkswagen-Stiftung geförderte Zentrum bemühte sich vor allem darum, westeuropäische und osteuropäische

Geschichte zusammenzuführen und den historischen Vergleich methodisch mit der Verflechtungs- und Beziehungsgeschichte

zu verbinden.

"Öffentlichkeit und Citizenship in Europa" gehören zu den neuen Themenfeldern, die das Kolleg bearbeiten werde,

sagte Kocka am Mittwochabend bei der Eröffnungsfeier im Deutschen Historischen Museum. Finanziert von der

Hertie-Stiftung und der Gerda Henkel Stiftung ist das an FU und HU angesiedelte Kolleg mehr als eine

Fortsetzung des 1998 von Kocka gegründeten "Zentrums für Vergleichende Geschichte Europas" mit anderen Mitteln.

Das von der Volkswagen-Stiftung geförderte Zentrum bemühte sich vor allem darum, westeuropäische und osteuropäische

Geschichte zusammenzuführen und den historischen Vergleich methodisch mit der Verflechtungs- und Beziehungsgeschichte

zu verbinden.Das Kolleg erweitert sein auf fünf Jahre angelegtes Programm nun um das Problem der "Europäisierung Europas". International sind auch die zehn Stipendiaten des Kollegs: Sie kommen für drei Jahre aus Deutschland, Frankreich, Tschechien, Polen, Ungarn, Rumänien und Russland.

Und schon beginnt eine Diskussion, die zeigt, wo Zündstoff für die künftige Arbeit des Zentrums liegen könnte. Diskriminierung? Da mache Keane es sich zu einfach, sagt Jürgen Kocka und verteidigt die Unterscheidung von Bürgerschaft und Nichtbürgerschaft: "Es muss territoriale Grenzen geben, innerhalb derer sich eine europäische Identität entwickelt."

[Quelle: Amory Burchard, Der Tagesspiegel, 9. Juli 2004, S. 25]